Il y a la Floride qui appelle

Disparition de Philippe Rahmy

C’est François Bon qui vient de me l’apprendre. Philippe Rahmy est mort. Je me suis reconnecté temporairement sur Facebook et j’y vois, guère étonné, le flot d’hommages et d’émotion. C’est un très grand écrivain qui restera, personne n’a de doute là-dessus.

Il avait l’empathie immense pour les sans-voix mais pas de mièvrerie. Nos derniers échanges ont un an. Lorsqu’il était à Buenos Aires, je l’avais mis en contact avec une association d’alphabétisation de la Villa31, un bidonville pour faire court. Je me demandais toujours comment c’était possible qu’un type à la carapace aussi fragile – son « ostéogenèse imparfaite », m’avait-il écrit avec pudeur – puisse être si aventureux, comment avec tant de douleurs dans sa chair, il pouvait être à ce point généreux dans l’écoute des malheurs des autres. Et puis Philippe était tout aussi bien capable de m’envoyer une photo malicieuse de choripan mangé à la Feria de los Mataderos. Jamais il n’aurait concédé aux désaveux du corps la tentation de repli dans l’intellect pur. Il était vivant, incarné.

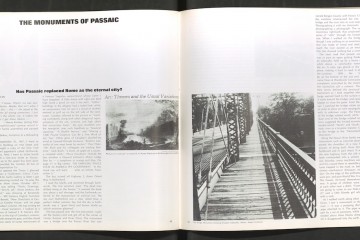

Ce soir, je relis les mails plus intimes que nous avions échangés sur la mort de mon père et du sien, comment nous les avions enterrés, ce qui nous avait placé hors de nous-mêmes et dans une profonde distance intérieure, et comment un lien parfois se mettait à vibrer dans l’absence. « Il ne faudrait pas s’écrire ces choses, mais comment faire autrement, un océan est entre nous ». Il était en Floride. Il m’avait envoyé une photographie du bâton de danse que lui avaient vendu des indiens Miccosukee (les mêmes qui se battent aujourd’hui dans les Everglades contre la construction du Sabal Trail Pipeline). C’était à la suite d’un pow-wow où il avait dansé sous la pluie, dans la boue, avec son fauteuil roulant. Je lui ai envoyé en échange une photo de mon tambour de cérémonie que j’utilise en performance, pour dire les sédiments du monde. On faisait ça de temps en temps, s’envoyer une photo. Lui, sur Facebook, n’arrêtait pas d’en déposer qu’il commentait admirablement. Comme cette baraque sur la Route 41, Monroe Station, qui illustre cet article, où il a vu des mecs en train de faire griller du serpent. Le texte qui suit est un mail qu’il m’avait envoyé avant que je ne parte en Louisiane, comme pour s’excuser qu’il ne m’y rejoindrait pas. Salut, Philippe, tu vas me manquer.

Il y a la Floride qui appelle, la Floride que je découvre, si loin de la carte postale Martini Dry sur le Golfe ou string de sable blanc à Miami… Il y a la Floride agricole à l’intérieur de l’État, les petites fermes déglinguées, la vie dure qui frôle la misère, les silos rouillés, les mecs à barbe ZZTop blanchie, sur des tracteurs vieux comme les plus vieilles tortues des Everglades, j’aime cette humanité que je découvre, et ce bâti à ras de terre, des routes de bitume et de poussière jaunes, gercées, les trucks oubliés ici ou là, leurs remorques transformées en cabanes à frites, et tout autour de cette ruralité laborieuse, les vestiges plus ou moins érodés des ouragans successifs, qui donnent au paysage sa patine d’apocalypse, mais une apocalypse fatiguée, figée dans l’attente du pire ou du meilleur, ces deux avenirs se confondant au bout de la route qui mêne toujours vers une côte, vers un océan, un désert – et puis ce sont aussi les indiens, les Séminoles, Miccosukee et Creek, dont les villages plantés de panneaux criards pour ralentir les touristes lancés sur la 41 qui traverse le sud des Everglades, des villages-vitrines où les gens vivent cependant, mais pas seulement, car la vie s’alimente désormais à la pompe à fric des casinos et à la caisse enregistreuse des Hard Rock cafés, propriétés des Séminoles, dédommagement de l’État pour le carnage qu’ils ont subi, pour la plus sanglante et longue guerre contre l’envahisseur blanc. Et puis, entre la région collineuse des lacs, au nord, et la plate splendeur de la mangrove, au sud, s’accrochent quelques villages d’indiens ayant refusé de jouer le jeu du fric rachetant la mauvaise conscience, on trouve Albert, Rafee, Josyane, Hachi, trois familles Miccosukee aussi, vivant une vie de résistants, de condamnés, hiératique comme l’est celle de leurs voisins agriculteurs, mais plus digne, peut-être, s’il faut la qualifier, plus poignante parce qu’elle convoque tout l’alphabet des génocides.

La semaine dernière, je me suis rendu à un Pow Wow. Il se tenait à Mount Dora, à mi-distance de l’Atlantique et du Golfe du Mexique, au nord d’une ligne brisée qui relierait Tampa, Orlando, Cap Canaveral. Un Pow Wow annuel ne réunissant que des familles, aucun touriste, une cérémonie de guérison. Pluie battante, vent, fumigations de sauge blanche. Des chants, des mélopées lentes, une insistance sur le même qui transforme la voix en prière, mais une prière dure, reposant sur le corps en mouvement, un mouvement plus lent que la voix, un martèlement circulaire qui enveloppe le foyer dressé au centre du cercle de cérémonie, pavoisé aux couleurs de la nation indienne, le blanc, le noir, le rouge et le jaune, de grands drapeaux claquants de pluie, tandis qu’on chante l’hymne américain, au garde-à-vous, que les vétérans des guerres d’Irak et d’Afghanistan font leur entrée dans le cercle, couverts de médailles mais le visage fermé, comme honteux, d’une fierté brisée, patriotique mais incapable de ravaler l’humiliation de l’indien asservi, tout ceci dans une lumière sous-marine, puis l’hymne s’arrête en plein milieu, et ce sont les tambours qui marquent le temps présent, qui redessinent le lieu, des tambours calés sur l’orage, plus rapides, plus lourds, plus denses, des tambours de terre heurtés par des bras de terre, tandis que d’autres corps s’ébrouent dans le cercle, les femmes à l’extérieur, les hommes au centre, tournant à se frôler, les yeux rivés sur le sol, puis la tête basculant vers l’arrière, puis tous ces regards se trouvant, s’attardant sur le visage de l’autre, en face, avant de retourner aux volutes de sauges emportées par le vent. Nul exotisme, ici, nul jeu, si ce n’est celui de survivre entre trois autoroutes, sous un pylône de câbles à haute tension, de survivre chez ces hommes et ces femmes qui demain retourneront au 21ème siècle, à l’usine, à l’université, partout, comme tout un chacun, mais qui, à cet instant, célèbrent leur vie d’avant. Plus loin, sous les cyprès dégoulinant de mousse espagnole, des caravanes, des tentes, des baraques à frites et à babioles, colliers, bagues, artisanat, que personne ne visite, où personne ne s’abrite malgré le déluge. Plus loin encore, à deux miles peut-être, au-delà de la zone mixte, combinant une aire de repos pour routiers, plusieurs hangars de brocante, une usine à volailles, puis des collines clôturées et piquées de panneaux publicitaires pour avocats véreux, clones du modèle imposé par la série TV « Better Call Saul », et un trail park déglingué, bourré de caravanes crasseuses, aux fenêtres obscurcies par des cartons, ce sont à nouveau des fermes à perte de vue, et le vrombissement de la circulation qui file en direction de Cap Canaveral, vers la côte atlantique couverte d’une végétation naine, résistante aux embruns salés, comme tirée de l’imaginaire où nous rangeons les dinosaures des temps antédiluviens. On se traîne sur ces routes rectilignes, les pneus crissant dans le sable, un sable aveuglant sur la noirceur de l’asphalte frais, qui pue sous le soleil revenu, un soleil vertical qui fait briller les fusées dressées sur leurs pas de tir, et le centre Kennedy dans son ensemble, étrangement morcelé sur cette immense étendue d’îlots et de ponts, de pistes d’atterrissage et de hangars rutilants. Rien ne rappelle plus la vie difficile de l’intérieur des terres. Les voitures décapotables filent vers le sur, Fort Lauderdale, puis Miami, puis South Beach, vers un soleil plus dur et plus beau, le soleil définitif d’une orgie permanente, entre corps nus, dégoulinants du désir d’être vus, corps se déversant chaque soir sur Ocean Drive, en Cadillac pimpées, sono crocodile et jantes en acier, taillées pour les jeux de Rome, défilant au pas de la convoitise, s’immobilisant pour former un attroupement plus dense, plus survolté, qui durera jusqu’à ce que les patrouilles débarquent, se tenant à distance, balayant la foule orgasmique à coups de projecteurs, mais sans s’approcher, pour ne pas contredire la seule loi de Rodeo Drive, la loi de surenchère et d’insistance sur le même, contraire à la danse des indiens Miccosukee, contraire à toute beauté, mais capable de produire une lumière malgré tout, plus poignante encore, une autre forme de survie, survie de ceux qui font vivre ce pays, et qui crèvent tout autant, accrochés aux suburbs de Fort Lauderdale et de Miami, le long des routes pour clochards à caddies et bars à pole-dance, bonnets de laine sous la canicule, vélos déraillés, bus tagués, trottoirs et palmiers écaillés, rabotés par l’ancienne misère, par l’ancienne iniquité, qui rabote cette population afro-cubaine matin, midi et soir, une population qui revient à la charge chaque jour, sous les panneaux publicitaires pour avocats véreux, qui insiste, martèle la terre, relève la tête sous le regard des flics, sous le regard blanc des blancs qui glissent sur les boulevards extérieurs dans leurs limousines et dans leurs trucs-cathédrales, mais qui ne baissent pas les bras, qui reviennent à la charge, l’échine brisée, mais pas le désir. Ils sont là, sur Ocean Drive, tout le monde se connaît, tous ceux qui claquent la paie du mois en un soir au volant d’une Lamborghini jaune canari, rires, rap, regards plus tristes encore avec la nuit qui vient, se balançant mollement au rythme des gourmettes en or, sigle dollar géant ou tête de pharaon, une fois de plus la même insistance à reproduire le cliché du pire pouvant naître du meilleur, du remède dans le mal, y compris entre les mains nerveuses de John, musicien, écrivain, ferrailleur, dit-il, ou ce que tu voudras si tu m’achètes mon CD à 5 dollars, que personne n’achète parce que 5 dollars, cela ne signifie rien sur Ocean Drive où le rêve ne se négocie pas à moins d’un million de milliards. On se croise, les femmes au centre, nues, tatouées, rieuses, en bande, les hommes sur les bords, en petits groupes, biceps et coupes rasta à poil ras, tout le monde se connaît à force de se croiser, sauf les rares touristes blanchâtres qui marchent en regardant leurs pieds ou qui avalent une langouste carbonisée aux pieds de ceux qui défilent, solaires, perdus, souverains.

Voici la vie telle que je la découvre, entre les paillettes de Miami, la sauge de Munt Dora et la mangrove des Everglades. Partout, la même insistance de l’être humain, partout le sentiment d’une oeuvre sur le point de se faire, d’une main passant et repassant sur son dessin, comme Alberto Giacometti passait et repassait sur un visage pour saisir l’expression des yeux, ce centimètre carré de papier blanc à transformer en matière vivante. Et puis, partout, ce sont les animaux sauvages qui vont et qui viennent, entrant dans ce tableau, le traversant, les ratons laveurs qui sont de petits ours et féroces comme les grands, les opossums qui ont vécu en voisins des dinosaures et les crocodiles qui sont des dinosaures et qui, je le crois, ont survécu jusqu’à aujourd’hui non pas à cause de leur férocité, de leurs crocs, de leur carapace, mais parce qu’ils ne sont que tendresse et précision. Hier, j’ai vu une mère alligator au bord de la route. Une rivière de rien, entre papiers gras et fougères. La bestiole était là, entourée de ses petits qui nageaient autour de sa grosse tête dentue. Je me suis approché. La bête a ouvert sa gueule, aspirant des petits qui se sont abrités derrière sa langue. Elle a refermé la bouche avec délicatesse, pour la rouvrir plus loin, libérant sa progéniture intacte et frétillante.

Je voudrais ne jamais rentrer en Europe. Nous avons perdu depuis longtemps le sens des rythmes profonds qui se propagent ici, et le sens de la vie pour ce qu’elle est, trois fois rien sous le ciel étoilé, trois fois l’occasion de tout réinventer, de se réinventer.

Pardonne-moi ce long message. Je ne me relis pas, car je serais alors certain de l’effacer pour te dire quelque chose de plus… de moins…. comment dire ? Mais j’ai envie de te parler vraiment, là, dans mon foutu canapé-sables mouvants qui finit de massacrer mon dos, de te faire sentir que je ne suis pas certain d’arriver à rejoindre la Nouvelle Orléans, tant la Floride me retient, me tient.

Philippe Rahmy

Pas encore de commentaire