Miroirs de la ville #13 Histoires d’espaces

Le mardi matin, Urbain, trop urbain promène un livre le long du Web. Les liens reflètent une veille hebdomadaire diffusée sur TWITTER, mais c’est le livre qui va s’y mirer. Tirer de cet exercice spéculaire un répertoire symbolique, une éthique de la ville, comme le voudrait le genre du miroir ?

> Miroir à partir de Claude Eveno, Histoires d’espaces (Éditions Sens & Tonka, 2011).*

L’espace est cette liberté originaire du corps qu’on flétrit en substance abstraite, « l’étendue ». Comment dès lors en développer l’histoire dans le temps d’une conscience ? Comment, sinon en rendant cette histoire mienne, c’est-à-dire sensible de toutes les aspérités de l’expérience vécue… avec aussi, cependant, la certaine fatigue des parcours éprouvés de nouveau par une mémoire désireuse d’en extirper quelque savoir. C’est visitant des temples et pratiquant des raccourcis entre les Grecs, Java et le Mexique que Claude Eveno conçoit le glissement intuitif d’une signification spatiale à une autre comme « menant à l’idée d’une histoire humaine traduisant la continuité d’un incessant jeu d’espaces » (p.9).

L’anamnèse de l’espace s’initie donc avec cette scénographie discrète par laquelle l’ordre spirituel sait faire s’élever les églises, entre l’ouvert et le dérobé. Épreuve de l’espace, expérience, experientia crucis… Celle de l’émotion. Il n’est pas indifférent que le géométral de l’architecture, si savante soit-elle, se résolve dans l’expérience nue et élémentaire de « l’élévation ».

« La découverte de tels lieux marque à jamais, qu’il s’agisse de la nef d’une abbaye romane, de tout ce qui nous vient de si loin, ou d’une clairière d’architecture contemporaine encastrée dans la masse urbaine. » (pp.14-15)

Par delà les traités de composition et l’art de dessiner une place, cette scénographie devenue « cité » nous remue de ses dispositifs théâtraux et jeux d’artifices : des façades, des redans et retraits, l’orbe concentrique d’un festin de pierres médiéval qui nous enserre à Sienne, ou bien cette fuite romaine en patte d’oie à partir d’un obélisque papal… Tragique et cependant apollinien, l’espace est l’autre nom du possible.

C’est lui qui invite ainsi à la flânerie de Baudelaire, des surréalistes et des situationnistes, dans un Paris aux parcours tangibles ou d’invention, avec ses rues pour le récit de « l’individu », et cet héritage qui aurait pu être « collectif » de la destruction haussmannienne : espacement de l’un à l’autre, autre nom de la dialectique. L’espace en friche ou l’espace à peine ouvert de Berlin réunifiée fait deviner le double fond de cette histoire d’espaces où les tentatives de résolution sont autant de traités mal ficelés contractés avec la mémoire urbaine. Les certitudes recousues tuent la mélancolie créatrice.

C’est aussi vrai de la monumentalité des réconciliations, des désarrois de l’architecture idéologique. Ce de quoi les herbes et pierres des temples anciens nous préviennent, comme si un détour par le « miracle sentimental » d’habiter là, un instant seul devant la scène du monde, nous permettait de restaurer cet ouvert de l’espace, sa poétique. Yves Bonnefoy a décrit aussi cette musique véritable de l’espace où la forme s’élève, et par laquelle on trouve, « au bord du silence par quoi la conscience s’approfondit, des instants d’une consonance qu’on peut dire le réel même, au seul sens non illusoire de ce grand mot sans rigueur » (Yves Bonnefoy, Poésie et architecture, p.14).

La maison, lieu de l’échappement et du retour à l’être, convoque à nouveau ce sentiment cosmologique à l’échelle ramassée du détail architectural. Est-ce tellement étrange ? L’homme debout du Modulor corbuséen embrasse bien de son geste le ciel et la terre ! La villa E 1027 d’Eileen Gray, les chefs d’œuvre du Case Study Houses Program, la maison aborigène de Glenn Murcutt et pourquoi pas, aussi, l’habitat Bororo qu’étudiait Lévi-Strauss dans de mémorables pages : ce sont des intimités qui ouvrent sur des paysages, « des seuils, des passages vers des existences, mystérieuses malgré l’apparente clarté de leurs modalités, malgré l’exposition permanente de ces modalités, effrayante parfois, même dans l’allure d’une parfaite sérénité » (pp.27-28).

Retenons de l’espace le passage. La maison ouvre un espace, le seul d’où l’on conçoive l’idée d’une ouverture sur le monde depuis l’intérieur des murs, l’architecture exécutant en plans, volumes et surfaces ce jeu propice de la matière et du temps. D’ailleurs, pourquoi ce rapprochement constant de l’espace aux signes ? « Pour y être », se dit-on. De l’espace du texte et des lignes tracées par l’écriture provient une essence subtile qui est celle de la relation au lieu. Elle vient imprégner l’âme, celle de l’écrivant et celle du lisant… jusqu’au gisant. Ainsi que Claude Eveno l’écrit ailleurs, le rêve méditerranéen d’une « architecture blanche et bleue » se rend de toute éternité indissociable d’une existence suspendue à l’heure de son départ vers l’île des morts d’Arnold Böcklin.

Un « emplacement », c’est celui de la page et c’est celui du caveau : inquiétude foncière. Comme chez Andrei Tarkovski, la maison brûle de ce feu qui est celui de mon corps, de ce papier. L’architecture d’un « passage », à quoi nous induit la conscience d’habiter, va à l’espace d’apparition de la terre, cette surprise du territoire pour lequel une aspiration à vivre nous transporte et nous enflamme. Oui, il n’est pas facile « d’y être », dans ce monde, et c’est pourquoi l’accueil de l’espace nous importe. Un ouvert. Passages qui instruisent un « où vers », passages d’un espace l’autre, passages de l’un vers l’autre… toutes médiations ténues du vivre ensemble, qui est si fragilement suspendu à l’attention qu’on lui prête.

« Passage ! Tout ce qui fut regardé se résume-t-il bien là de manière réellement singulière ? N’est-ce pas tout autant l’expérience de l’architecture et du paysage, une affaire de seuils, de traversées de la lumière et des êtres, et le but constant du travail de l’architecte, malgré les affichages de la grandiloquence et les gestes de l’incongruité qui semblent aujourd’hui réduire ce travail au dépôt d’objets signés (…) ? » (pp.34-35).

Or le passage a décousu la « matière urbaine » jusqu’à l’incommensurable, et les utopies se sont généralement engouffrées dans l’écart grandissant de la ville avec elle-même, elles qui ont solidairement trait à l’espace et au regard sur l’espace. Mais quel espace « à venir » lorsqu’aux seuils de la ville le flouté du mirage urbain se brouille tout repère, tandis que les pitoyables fantaisies touristiques et leurs « parcours » ont saturé en ville l’art classique de la composition ?

« Gêné que je suis toujours, sur les lisières d’une ville où cependant il serait pour nous d’une telle séduction de voir par exemple les beaux chiendents des steppes friser au pied même de l’extravagante priapée des gratte-ciel, déçu par le dégradé avilissant, la visqueuse matière interstitielle des banlieues, et, sur les plans, leurs cancéreuses auréoles, je rêve depuis peu d’une Ville qui s’ouvrît, tranchée net comme par l’outil, et pour ainsi dire saignante d’un vif sang noir d’asphalte à toutes ses artères coupées, sur la plus grasse, la plus abandonnée, la plus secrète des campagnes bocagères. » (Julien Gracq, Liberté grande, « Pour galvaniser l’urbanisme »)

Eh bien non. Loin des tentatives de rédemption de la Vienne rouge et de bien d’autres constructions idéologiques prenant valeur d’aménagement, dans la « gigantesque partie de go de la ville contre l’urbain » (p.58), une pratique fine de l’urbanisme consisterait plutôt à écrire sans effacer, la plume trempée dans l’encre sympathique du présent : « la ville est un espace qui contient du temps » (Christian de Portzamparc). Inventer la ville c’est être capable d’assumer ce mouvement perpétuel d’une grammaire fluide. Certes, à petite échelle, les bricolages et arrangements débordent l’espace normé et désigné qu’ils investissent d’un « pouvoir constituant » : bricoler c’est élire le lieu. Le moindre bout de trottoir peut être investi d’une « esthétique suffisante », des architectures sans architecte se font jour avec la désaffection de certaines fonctions. Mais à grande échelle du paysage de la ville, ou de la ville-paysage, il faut encore augurer des compositions nouvelles qu’elles s’érigent contre l’uniformisation des modes de représentation conventionnée de l’espace.

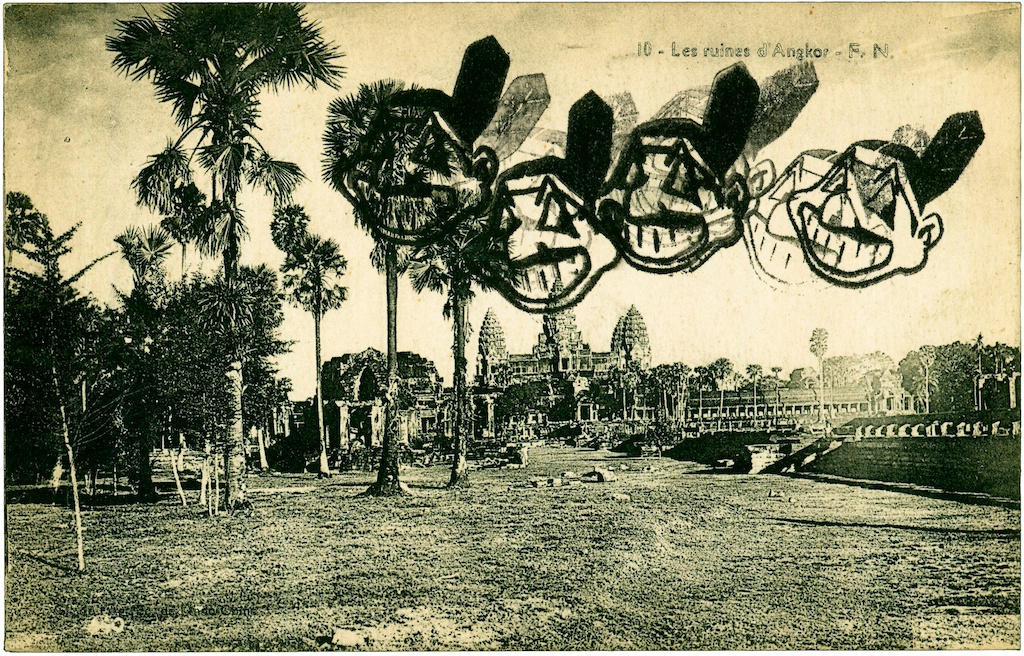

Arpenter le territoire comme une lande au cœur et l’investir du sens d’une pratique, accueillir la pseudo-ville et la pseudo-campagne… On sait que ce qui « fait signe » n’a pas d’immédiateté, car c’est toujours lesté d’un temps livré par l’expérience du voir et de l’interprétation qu’un signal nous arrive comme tel. De là, des espaces « sans histoire » qui commencent à faire sens pour nous, avec l’intrusion du grand paysage dans la sensibilité occidentale et d’une nature « naturée » par l’urbain. Et quant à l’à venir de l’espace ? L’archéologie du futur explorera sans doute les ruines grises traces des monumentales absentes, les ergots structurels en reliquat d’architecture, oubliée ou révérée…

>> Suivez Urbain, trop urbain sur Twitter et essayez de deviner ce que sera le prochain miroir de la ville !

Claude Eveno

Date de parution : 01/11/2011

Éditions Sens & Tonka

66 pages — 7,50 € TTC

Et si vous achetiez cet ouvrage chez un libraire ?

Ombres blanches, Le Genre urbain, Mollat, Decitre (liste non exclusive).

*

1 Commentaire

[…] http://www.urbain-trop-urbain.fr – Today, 8:58 PM […]