Écrire la ville dans les espaces numériques

Parti pris

La thèse qui résume la démarche numérique du collectif Urbain, trop urbain est simple : la « ville » est un espace qui a trouvé sa limite et qui est aujourd’hui recouvert, enveloppé, débordé par quelque chose de diffus et qui s’appelle « l’urbain ». Personne ne vous dira qu’il « habite l’urbain » : on dit toujours qu’on habite une « ville ». Cependant, l’urbain caractérise tous ces espaces diffus ou poreux, imprécis, interstitiels ou immensément vastes (les « zones »), qui ne se réfèrent pas strictement à la notion classique de la ville et de son espace « public ». De fait, la ville libérale qui a remplacé celle du premier capitalisme pose tout un ensemble de questions, concernant aussi bien le vivre ensemble que les libertés publiques ou la construction matérielle de l’espace. Au point que certains auteurs, comme Françoise Choay (2006), parlent de « mort de la ville ».

En nous baptisant « Urbain, trop urbain », en référence à Humain, trop humain de Nietzsche (1878), nous affirmons cette différence de la ville avec elle-même que désigne l’urbain. En même temps, nous aimons ce dépassement et nous nous sentons en décalage avec la façon dont on « consomme » la ville aujourd’hui, qu’on y dépense, ou qu’on s’y dépense. La démarche de Urbain, trop urbain consiste d’une part à ne pas se contenter des espaces désignés et d’aller voir ailleurs ; d’autre part à créer, solliciter, repérer des pratiques ménageant un autre rapport à la ville que celui de sa consommation. Un exemple parmi d’autres : au magasin Ikea de Shanghai, certaines personnes, au lieu de faire le circuit du plateau d’exposition, s’installent dans les espaces aménagés pour y passer quelques heures comme s’ils étaient chez eux : discuter entre amis, changer la couche du bébé, manger, dormir, etc. Ce type de pratiques nous intéresse, parce qu’elles réinventent des possibilités de rencontre qui échappent à la programmation libérale. Le parti pris d’Urbain, trop urbain se résume à ceci : le multiple qui nous dépasse est une nécessité, dont il ne faut pas seulement « rendre compte » de façon objective, mais que nous avons à explorer, accompagner, saisir parfois par des écritures variées et résolument subjectives.

« Pratiquer la ville », le sous-titre de Urbain, trop urbain, est une invitation à penser, agir et désirer l’urbain sous l’emprise de la diversité : aller aux seuils, chercher les interstices, sentir ce qui fait « zone », se nourrir des points de condensation, pour faire des trajets quotidiens ou de la découverte voyageuse, des traversées d’espaces s’offrant à une subjectivité. Et comme il y a plusieurs voies pour assumer ce programme, Urbain, trop urbain s’efforce d’avoir plusieurs approches, et en quelque sorte de « faire tourner » les objets numériques autour du chantier d’écriture de la ville : Twitter d’abord, puis Facebook, puis un site, puis un livre numérique, puis un deuxième, puis d’autres comptes Twitter, d’autres pages Facebook, etc. Depuis les premières semaines de l’année 2010, l’aventure d’écriture de Urbain, trop urbain, s’est faite dans les espaces de la ville en même temps que dans les espaces numériques, comme si l’objet « urbain » avait trouvé son média, à la fois multiple, tentaculaire et fluide, permettant néanmoins des rendez-vous fixes et tangibles. C’est cette relation entre un projet, un média et des écritures que nous souhaitons éclairer ici, ce que nous pourrions appeler plus simplement une aventure éditoriale.

1. Jeux de rôles de l’écriture en ligne

1.1. Le site : un objet d’auteur, d’éditeur ou de développeur ?

Nous avions de longue date une pratique des villes assez sensible et exploratoire mais en même temps nourrie par la littérature et les sciences humaines. Agissant comme si nous avions un « terrain » mais n’étant pas universitaires, voyageant mais répugnant en définitive au tourisme, nous avons donc investi le Web[1] comme ce qui était susceptible de doubler enfin les « bibliothèques de villes » que nous nous étions constituées – c’est la « dimension documentaire » de l’expérience –, mais surtout comme laboratoire d’écriture, en partie réflexive, en partie ne cherchant rien d’autre que le libre exercice de sa poussée.

Que des lecteurs assidus souhaitent, à un moment, écrire eux-mêmes, cela n’a rien d’étonnant. La particularité de la publication sur Internet réside plutôt dans le fait qu’elle s’affranchit de toute une chaine[2] de légitimations. Ici, pas de manuscrit longtemps retravaillé, pas de texte relu et mâchonné, parfois enfermé dans des coffres comme ceux de Pessoa et redécouvert bien tard ; moins, certainement, de rapport narcissique à l’écriture, parce que plus vite laissée au lecteur, qui lui-même agence les contenus au sein d’un écosystème d’écrans et de fenêtres, moins d’angoisse enfin face au regard des autres, parce que d’eux ne dépend pas l’édition du texte. Au contraire, l’écriture et la publication en ligne sont rendues à la fois urgentes et légitimes par l’expérience temporaire du voyage. Devenir auteur en ligne c’est vraisemblablement retrouver les sensations du journaliste chroniqueur : publication rapide et lecture éphémère. Il y a un vertige de la rencontre fugace qui n’engage pas l’entière responsabilité de son auteur, une liberté gagnée sous le sceau de la moindre responsabilité, puisque ces écrits sont pris dans un flux qui les rend temporaires. Moindre, mais non absente, puisque nous avions une ligne éditoriale définie par l’objet que nous souhaitions pratiquer : l’urbain dans sa forme multiple. En effet, le site accueille les contributions de quelque quarante auteurs, composant un seul et unique objet, signifiant aussi ce que l’urbain aujourd’hui a de multiple et mouvant. Notre démarche et nos principes d’écriture se sont légitimés dans l’action : en présentant, justifiant, adaptant les contributions dans les rubriques que nous éprouvons pour nous aussi.

Ces rubriques d’écriture procèdent du regard que nous portons sur notre objet d’expérimentation, la ville. La considérant comme une entité complexe, nous avons conçu quatre rubriques pouvant accueillir les contributions, selon qu’elles rendent compte de marqueurs et d’événements traversant l’espace urbain (signal urbain), qu’elles décrivent une pluralité de structures qui le compose (lecture urbaine), qu’elles rapportent ou interrogent ses représentations culturelles (flyer urbain), ou qu’elles s’essaient au « parler des pas perdus » ou explorent « ce qui fait marcher » dans l’espace urbain (écriture urbaine), tels que les définit Michel de Certeau dans L’Invention du quotidien (1980).

Voulant écrire, et souhaitant aménager notre espace de publication, nous nous sommes vite trouvés éditeurs. Comme aucun des « thèmes » proposés pour le CMS, logiciel choisi parce qu’il bénéficie de la plus grande communauté d’utilisateurs dans les systèmes open source, ne correspondait à la partition que nous souhaitions mettre en place, nous avons fait appel à un développeur web et à un graphiste pour concevoir notre site internet. Cela nous a-t-il pour autant mis dans le rôle d’« éditeurs externes »[4], au sens que Valérie Jeanne-Perrier (2006 : 112) donne à ce terme ? Nous avons bien à cette occasion établi une « forme caractéristique et inaltérable » de notre site. Pour autant les formats initialement établis (les catégories, la hiérarchisation des contenus, la largeur de la colonne d’écriture, la police de caractère, la mise en page des visuels…) ont constitué une contrainte bridant parfois des aspirations d’écriture innovante. L’une des formes les plus complexes à laquelle nous soyons parvenus est certainement l’écriture à quatre mains de l’exploration de la muraille d’Istanbul[5] : texte sur trois colonnes, composé d’écritures langagières, photographiques, sonores et de liens hypertextuels de géolocalisation. Quoique finalement simple au regard des possibilités de l’écriture numérique, ce type de contribution reste rare sur le site, parce que son développement pousse à la limite les possibilités offertes par le réseau d’édition.

1.2. L’appropriation de technogenres fait-elle son auteur ?

Souhaitant explorer les possibilités d’émergence d’une œuvre collective que permet le Web, nous avons recherché d’autres espaces d’écriture, en particulier sur le Web 2.0. Et l’un des paradoxes de ces écritures est certainement que l’auctorialité s’élabore plus aisément, techniquement parlant, à partir de formes déjà existantes, et donc imposées. En effet, disposer d’un « architexte », pour reprendre la notion élaborée par Emmanuel Souchier et Yves Jeanneret (2007)[6], donne l’occasion de s’approprier des « technogenres » (Paveau 2013), et de développer de nouvelles formes d’écriture.

Ainsi la page Facebook[7] « Périphérique de Toulouse » est-elle gérée collectivement : chacun des sept contributeurs y publie sous le nom de la page sans que les lecteurs ne puissent savoir lequel écrit. Pratique plutôt répandue sur ce réseau social, mais réservée d’ordinaire aux pages promotionnelles d’associations, institutions, groupes et société L’originalité de notre démarche, semble-t-il, réside dans sa finalité – fonctionner comme un carnet d’écriture collectif (un carnet de route ménageant des échos entre photos, dessins et aphorismes) et donc constituer un laboratoire pour des formes plus travaillées dans le cadre du projet Périph’Strip – et dans son énonciation : l’effacement des individualités humaines donne la parole à un objet non humain, le périphérique lui-même. L’écrit produit n’est pas si lointain de celui de Carol Dunlop et Julio Cortázar dans Les Autonautes de la cosmoroute, à cette nuance près que les fragments de notre carnet ne sont pas ressaisis en un ensemble composé, comme Cortázar l’a fait pour les notes prises sur le trajet Paris-Marseille. Et pour cause : Facebook n’autorise pas de rééditorialisation en dehors de son interface web 2.0.

Le compte Instagram[8] « Urbain, trop urbain », co-administré depuis décembre 2012, nous permet quant à lui de constituer des collections d’images. Collections organisées grâce aux hashtags (mots-clés), regroupant les photos selon leur lieu (Toulouse, Buenos Aires, etc.), leurs motifs (la zone, les fauteuils abandonnés, les paysages ferroviaires, etc.), les projets d’Urbain, trop urbain auxquels nous les référons (Micromegapolis, Périph’Strip). Ces hashtags sont le plus souvent collectifs et ne relèvent pas en exclusivité de notre démarche. Celui de #paysagefer par exemple a été lancé en hommage au récit éponyme de François Bon, tandis que celui de #toiletsignage a permis de poursuivre la collection, initiée par Nicolas Nova, des représentations du féminin et du masculin sur les toilettes du monde entier. Ce réseau social est aussi pour nous l’occasion d’écritures continuées de photos en photos dans une même marche urbaine. Prenant à la lettre l’injonction des concepteurs du réseau social inscrite par défaut sur la zone de texte « Écrire une légende… », nous avons produit, sous des hashtags inédits (#urbain_Dunkerque, #urbain_Lyon, #urbain_Bagnolet, etc.), des écritures composées de textes et de photos de façon continue, sans que cela n’ait été prévu dans l’usage de ce réseau social. Entre récits de marche, légendes urbaines et poèmes lyriques, ces écritures mettent en œuvre les figures de style propres à la « rhétorique cheminatoire » mises au jour par Michel de Certeau (1977 : 153) : l’asyndète et la synecdoque. « L’une densifie : elle amplifie le détail et miniaturise l’ensemble » : en effet la photo et sa légende focalisent dans l’écriture l’attention sur un détail qui prend sa valeur signifiante par le cadre et sa désignation. « L’autre coupe : elle défait la continuité et déréalise sa vraisemblance » : chaque photo et sa légende se présentent comme des fragments prélevés, et l’ensemble réalisé par le hashtag, et parfois par de la numérotation pour donner l’idée du cheminement rhétorique, ne masquent pas les ellipses d’une unité à l’autre. Ainsi, par l’usage que nous faisons d’Instagram, nous pouvons prendre à notre compte cette citation de Michel de Certeau (1977 : 151) :

L’espace ainsi traité et tourné par les pratiques se transforme en singularités grossies et en îlots séparés. Par ces boursouflures, amenuisements et fragmentations, travail rhétorique, se crée un phrasé spatial de type anthologique (composé de citations juxtaposées) et elliptique (faits de trous, de lapsus, d’allusions). Au système technologique d’un espace cohérent et totalisateur, « lié » et simultané, les figures cheminatoires substituent des parcours qui ont une structure de mythe, si du moins on entend par mythe un discours relatif au lieu/non-lieu (ou origine) de l’existence concrète, un récit bricolé avec des éléments tirés de dits communs, une histoire allusive et fragmentaire dont les trous s’emboîtent sur les pratiques sociales qu’elle symbolise. (1977 : 153-154)

Par « système technologique d’un espace cohérent et totalisateur », Certeau désigne la ville des urbanistes. Il nous plait d’y entendre aussi les applications proposées par le Web 2.0. Ainsi, par notre appropriation singulière et néanmoins collective de ces espaces à écrire, nous développons un style propre à notre démarche, parcourant les espaces imposés, en ligne comme hors ligne, par des pratiques non programmées. Ces pratiques d’écriture singulières nous constituent comme auteur – bien loin de sa figure moderne – auteur collectif, ni maitre ni possesseur de ses écrits. Cela tient premièrement au flux auquel sont soumises ces deux applications : pour être présent et visible, il faut alimenter la timeline. Ainsi, le carnet de route du périphérique sur Facebook et les phrasés de marches urbaines sur Instagram se trouvent rapidement recouverts par d’autres productions de circonstance. Deuxièmement, les formats propriétaires de l’une et l’autre empêchent de lire les écrits produits hors des interfaces prévues. Phénomène qui a déjà eu lieu dans l’histoire de l’art si l’on pense par exemple aux fresques de Piero de la Francesca, qui sont inscrites dans l’enduit de la chapelle d’Arezzo, et dont les reproductions photographiques ne sont que de pâles figures de ce qu’elles sont en présence. On peut cependant regarder aujourd’hui ces fresques parce qu’elles ont perduré, tenues, maintenues, entretenues par une institution multiséculaire, qui en a assuré la fiabilité technologique et la pérennité du support. La question des institutions assurant la pérennité et la fiabilité des technologies numériques, en particulier du Web 2.0 reste ouverte.

2. Du Web au livre numérique : la recherche d’une fixation

Aux deux moments où nous avons souhaité rendre compte de l’espace urbain d’une ville en particulier, les formes en ligne ne nous ont plus semblé suffire, et nous avons cherché du côté des formes fixes, sans pour autant reléguer les principes d’écriture que nous nous étions donnés à l’exercice du site et des réseaux sociaux. Ici entre en jeu notre expérience du livre numérique. Notre préoccupation pour le premier était de produire un écrit fini, transportable et lisible hors ligne, puisqu’il s’agissait de composer un Nø City Guide[9] sur Shanghai, c’est-à-dire un ouvrage donnant les moyens de se perdre dans cette mégapole. Pour le second, Micromegapolis[10], notre enjeu était de produire un « livrable », à savoir un compte rendu d’enquête sur les rapports de la ville de Toulouse avec « Gaïa[11] ».

2.1. Matérialité : l’architexte en question

Outre le désir d’écrire des sommes à propos de villes, nous n’aurions pas pu imaginer produire des livres numériques sans les conseils de François Bon, et la rencontre avec Gwen Català[12], alors développeur pour publie.net, et qui en est aujourd’hui le président. Le travail de ce développeur a ceci de particulier qu’il « braconne » (Michel de Certeau) dans les marges du livre numérique tel que programmé par Apple. Concrètement, cela consiste à entrer dans les failles du code de l’application iBooks – qui propose une interface simulant le livre papier, duquel on peut tourner les pages par swipe[13] de l’index – pour en développer les marges numériques : le mode pleine page est ainsi rendu accessible, ainsi que des types de navigation (le scroll et les liens hypertextes internes notamment) et d’animation jusqu’ici réservés au Web (diaporamas, timeline, showcases par exemple). Ainsi basés sur les avancées les plus récentes développées pour le format epub3, les deux livres numériques reposent sur les technologies HTML5, CSS3 et JavaScript et proposent un rendu proche de celui d’une application, fluide comme le Web, structuré comme un livre.

On comprendra la séduction qu’a opérée sur nous cette technologie innovante, braconnière et contemporaine. Le plus surprenant pour le novice en informatique est vraisemblablement de savoir que cette qualité est rendue possible par le travail de codage « à la main ». Toutefois, nous sommes aussi les premiers surpris de ce que ces ouvrages d’un tel volume et d’une telle complexité, avec tant de chausse-trappes techniques, aient pu aboutir chacun en l’espace d’une dizaine de mois. Quoi qu’il en soit, nous avons découvert et prenons acte du fait que certains processus d’écriture numérique engagent les éditeurs dans un dialogue continu avec le développeur informatique et le graphiste. Le collectif ainsi constitué joue un rôle proche de celui de l’équipe artistique réalisant un film ou montant une pièce de théâtre ou un opéra. La création, dirigée par un projet porté par une ou plusieurs personnes, dépend très fortement de la sensibilité et des compétences techniques des autres professionnels, et surtout, de la qualité du dialogue entre tous.

Pour le projet Shanghai Nø City Guide, la concertation entre ces différents métiers (éditeurs, auteurs, développeur et graphiste) a été plutôt simple : après présentation du projet au développeur, celui-ci a proposé des formes de composition et de navigation adaptées. Le graphiste s’en est emparé pour créer une maquette au format PDF. Laquelle a été mise en page par l’éditeur, puis transmise au développeur, qui l’a transposée au format epub.

La création de Micromegapolis a demandé une concertation beaucoup plus nourrie entre ces différents métiers, parce que l’invention collective des formes d’écriture s’est réalisée non plus seulement au niveau macro-textuel, mais aussi micro-textuel. En effet les « feuilles de style » et autres modes d’appel de textes et de navigation initialement proposés par le développeur ont fait l’objet d’appropriations d’écriture telles, par la graphiste et par les scripteurs, que leur encodage a nécessité des innovations que le développeur, et encore moins les éditeurs-auteurs que nous étions, ne pouvaient prévoir en début de projet d’écriture. Lesquelles innovations, faites dans l’action, ont ouvert d’autres possibilités d’écriture encore (graphiques et scripturales). Ainsi les propositions techniques initiales du développeur ont-elles bien joué le rôle d’architextes dans la mesure où elles ont modélisé notre pensée et nos façons d’écrire. Mais peut-on encore utiliser cette notion lorsque la forme initiale est modifiée par retour d’écriture ? Yves Jeanneret a déjà remarqué que ces architextes « se bornent de moins en moins à représenter des “contenus” et s’engagent de façon croissante dans la configuration d’un espace de pratiques possibles » (2007 : 185). Mais dans notre cas, l’espace des pratiques possibles a modifié l’espace possible des pratiques d’écriture. S’est constitué dans l’action un collectif d’écriture, dont les bricolages successifs ont donné lieu à une création lisible aujourd’hui sur iPad. Mais quant à savoir qui est auteur de quoi, le « feu de l’action » nous l’a fait oublier. Reste cependant que la perpétuation de ce bricolage dans la machine d’Apple dépend fortement du développeur : la moindre mise à jour du logiciel iBooks exige en effet des adaptations continues, bien au-delà de la date de publication du livre.

Ainsi, l’aventure d’Urbain, trop urbain, pensant être en quête de formes d’écriture urbaines, a été prise dans la recherche de formes d’écriture numériques, les unes et les autres semblant se confondre. Quelques analogies nous ont alors frappés : de la même façon que les urbanistes tentent de prévoir les allées et venues des habitants des villes, dans le meilleur des cas, et de les canaliser dans la plupart, de la même façon les marques propriétaires des logiciels et des machines informatiques imposent des formes d’écriture et des navigations de lectures tout à fait prédéterminées, et très difficilement contournables. Mais le travail de près avec le développeur informatique, prenant à cœur d’explorer les « marges » de ces logiciels et d’y installer tout un système d’encodage, créé en fonction des moyens du bord, nous a permis de proposer des livres numériques à l’image de notre projet éditorial, aux marges lui-même des explorations urbaines ordinaires, et faisant du braconnage, au sens de Michel de Certeau (1977 : 239), et du bricolage au sens de Claude Levi-Strauss ([1962] 1990 : 31), des principes d’écriture.

2.2. Objets éditoriaux : la technique et le sens

2.2.1. Shanghai Nø City Guide : un codex augmenté

Pour composer le livre Shanghai Nø City Guide, nous avons fait appel à une cinquantaine d’auteurs (artistes, écrivains, universitaires, architectes ou urbanistes, photographes, essayistes et surtout, des personnes qui sont intervenues ici en « amateurs », au sens noble du terme), que nous avons contactés par les réseaux sociaux (Facebook et Twitter), et par un appel à contribution classique sur Calenda, comme cela se pratique dans le cadre des revues universitaires. Nous avons aussi bénéficié des conseils de Françoise Ged, sinologue et spécialiste de Shanghai nous indiquant des auteurs que nous avons alors contactés par courrier électronique.

Ces contributions ont fait l’objet d’échanges nourris entre leurs auteurs et nous-mêmes afin d’amener chacun à se déplacer par rapport à ses habitus d’écriture pour répondre à notre ligne éditoriale. Il s’agissait pour nous de justifier les rubriques éditoriales que nous avions imaginées à la création du site Urbain, trop urbain. En cela, nous avons joué notre rôle de directeurs de publication. Mais il faut reconnaitre qu’au regard des nombreuses possibilités offertes par le numérique, ce premier livre n’a exploré que très peu de formes d’écriture au niveau micro-textuel. Le support numérique a permis d’intégrer des productions diverses (applications, POM[14], vidéos, textes avec ou sans hyperliens, sons, photos, schémas, dessins), mais n’a pas engagé les auteurs dans l’appropriation de feuilles de style, comme nous l’avons fait pour nous-mêmes par la suite dans Micromegapolis. Cela s’explique par la nouveauté que constituait pour nous ce support numérique, et par le nombre des auteurs qu’il aurait fallu engager dans cette démarche.

Le corps de l’ouvrage est composé de deux parties distinctes : d’un côté 65 contributions précédées chacune d’une présentation de l’éditeur, classées en six chapitres d’une part, quelque 150 adresses à Shanghai conseillées par les 50 auteurs, géolocalisées, rédigées en français, en chinois et en pinyin d’autre part. L’ensemble est encadré par un avant-propos de l’éditeur, et une postface de Françoise Ged. Cette structure très linéaire aurait presque pu être celle d’un livre papier si ce support pouvait accueillir d’autres médias que le texte et les images. La preuve en est que ce livre numérique existe aussi au format PDF moyennant quelques restrictions de mise en page.

En effet, alors que le format PDF ne procède que par feuilletage, le livre numérique au format epub procède par feuilletage page à page (pour passer d’une contribution à l’autre), mais aussi par « déroulage » (scroll) pour prendre connaissance de la totalité d’une contribution, comme si on augmentait ici le codex de rouleaux à chaque page. Cela nous est devenu par ailleurs familier par les fréquentations des écritures sur Internet. Mais pour le reste, les deux formats, PDF et epub, proposent les mêmes types de navigation : à partir de sommaires, par hyperliens internes et par hyperliens externes. Ces types de navigation relèvent de la circulation permise dans le codex, comme a pu le montrer Yves Jeanneret (2007 : 157) : certains permettent de passer du niveau macro au niveau micro-textuel (c’est le rôle des différentes tables des matières), d’autres font passer d’une page à l’autre, qu’elles soient successives ou éloignées (c’est le rôle des hyperliens internes), d’autres enfin font sortir du livre (c’est le rôle de la bibliographie, des notes et des hyperliens externes).

Au niveau des tables des matières cependant, nous avons délibérément proposé trop d’entrées pour qu’il soit aisé de s’y retrouver. De la sorte, on peut entrer dans le Shanghai Nø City Guide par un chapitrage en séquences – au nombre de six, annoncées par six éditos, et participant d’une imprégnation de la ville qui va de la plus lointaine à la plus intérieure. Mais on peut aussi y entrer par quatre tables des matières rassemblées en une « Table des tables » permettant à chacun de privilégier un type d’entrée dans le livre : une table des séquences, une table des catégories sémiotiques propres à Urbain, trop urbain (signal, lecture, flyer, écriture), une table du temps pour pallier l’absence d’épaisseur du folio, une table encyclopédique pour entrer par discipline.

Ainsi, ayant fait œuvre en clôturant un nombre défini de contributions en un fichier unique, nous avons pris soin de la laisser ouverte, dans le sens d’Umberto Eco (1965), donnant la possibilité au lecteur de la composer par des cheminements qui lui sont propres. Comme dans un livre papier, nous dira-t-on. Sans doute, mais davantage, parce que la main ici n’est pas la maitresse d’une navigation maitrisable. Le lecteur du livre numérique est plus proche du flâneur pris dans un dédale de rues et de zones que du traceur d’autoroutes linéaires d’un ouvrage papier : il ne tient pas en main la carte, il est pris dans un territoire textuel qui ne garde pas la trace de son passage.

2.2.2. Micromegapolis : du web saisi dans un livre

La composition du second livre numérique est très différente. D’abord parce que son objet n’était pas le même : compte rendu d’une enquête menée à Toulouse auprès de cinq « témoins » du rapport de la ville avec Gaïa, cet ouvrage a été écrit par trois enquêteurs du collectif Urbain, trop urbain, associés, dans les conditions que nous avons vues, à une graphiste et un développeur. Ladite enquête, permise et financée par le festival La Novela de Toulouse et commanditée par Bruno Latour, a exigé des entretiens avec 54 acteurs scientifiques, associatifs et administratifs de Toulouse, la lecture de plus d’une centaine d’ouvrages concernant les cinq thématiques urbaines traitées (l’habitat, l’aménagement, la mobilité, la réparation écologique et l’observation scientifique), par l’étude de cinq « témoins » toulousains : une opération immobilière, un appartement dans des ondes électromagnétiques, le périphérique, une passe à poissons sur la Garonne, et le bureau du directeur de l’Observatoire Midi-Pyrénées.

L’ouvrage est structuré en cinq grands chapitres, auxquels s’adjoint un chapitre 0, consacré à tout le paratexte (avant-propos, préface de Bruno Latour, remerciements, générique, mode d’emploi et bibliographie). Chaque chapitre, complété par trois annexes chacun (une scientifique, deux philosophiques), se divise en deux, trois ou quatre sous-parties scrollables. Comme dans le Shanghai Nø City Guide, une certaine linéarité est maintenue au niveau macro-textuel, renforcée d’ailleurs par le genre d’écrit adopté pour rendre compte de l’enquête : le récit – relevant d’une fiction mettant en scène trois enquêteurs découvrant des réseaux sociotechniques composant et reliant Toulouse aux problématiques du globe. On circule entre ces chapitres et ces parties par des tables des matières, une carte de navigation, et des icônes placées en bas de page.

Au niveau micro-textuel, l’ouvrage accueille non seulement des objets numériques tels que vidéos, sons, photos, etc., mais aussi des écrits issus de feuilles de style et de possibilités d’animation spécifiquement numériques, comme nous l’avons vu précédemment. Ce sont les résultats de l’enquête mis sous formes d’infographies, qu’on peut appeler par un tap sur des icônes placées en marge du récit. À l’intérieur même de ces infographies, on peut faire appel à des « info-bulles » et autres encadrés permettant d’apporter des précisions sur l’objet représenté, qui contiennent parfois des hyperliens sortants. À cela s’ajoute un troisième type d’écriture, celui de la référence. Dans le récit, les mots en gras appellent des pop-ups venant se placer en transparence sur le texte initial pour expliciter ou approfondir des allusions culturelles, philosophiques ou sociologiques qui émaillent la fiction.

Les modes de navigation déployés dans Micromegapolis ne sont donc plus seulement ceux du codex augmenté du rouleau et d’hyperliens externes menant au Web, mais ceux permis par le Web lui-même, à savoir une multiplication des incursions « en profondeur », correspondant, dans le cas présent, à une augmentation du degré de précision des informations, rendues très parcellaires de ce fait. Ces incursions ne sont pas étrangères à l’écriture sur papier : la note de bas de page, la légende d’un document, les encarts à côté du texte principal sont des pratiques d’écriture courante dans les écrits documentaires. Le numérique permet certainement de les multiplier et de les diversifier. Et dans le cas du projet Micromegapolis la transposition du livre numérique sur papier ou au format PDF rendrait l’objet tout à fait illisible, à supposer qu’il soit réalisable. La mise en œuvre de ce type de navigation a fait l’objet de nombreuses réflexions dans le collectif d’écriture tel que défini pour ce projet (développeur, graphiste, rédacteurs-enquêteurs), car il fallait trouver les moyens de faire inférer (« interpréter », dirait Yves Jeanneret) les statuts des textes ainsi déployés sur l’écran, reposant sur l’iconicité des « signes passeurs » (Jeanneret 2007 : 157). Laquelle dépend du mouvement d’apparition du nouvel espace écrit, du format du texte apparu, de la relation visuelle et sémantique avec le texte sous-jacent. L’enjeu pour nous, dans une perspective latourienne (voir par exemple Akrich, Callon et Latour 2006), était de produire un écrit mettant en scène d’une part l’hétérogénéité des connaissances sur le monde, dont l’accumulation n’est pas en mesure de forger une figure homogène, et d’autre part les réseaux de médiation par lesquels ces connaissances s’élaborent. Ainsi la navigation à l’intérieur du livre Micromegapolis fait-elle circuler parmi des textes aux statuts en effet hétérogènes, mais par des cheminements plutôt contraints : la lecture dense et continue du récit de l’enquête est nécessaire pour accéder, techniquement, et s’approprier, cognitivement, les documents hétérogènes et parcellaires des résultats de l’enquête.

L’écriture produite à l’occasion de ces deux projets a donc la particularité de lier très fortement codes informatiques et codes culturels au service de ce qu’Yves Jeanneret (à la suite de Emmanuel Souchier), nomme l’« énonciation éditoriale » (2007 : 165). Et nous pouvons prendre à notre compte cette assertion pour décrire l’activité menée pour la produire :

Loin d’être simple et homogène, cette production sémiotique est d’une complexité et d’une hétérogénéité extrêmes : les signes renvoient à des références culturelles multiples, souvent associées, provenant parfois de l’actualité immédiate, parfois d’un passé enfoui dans les ressources anthropologiques de la représentation. Mais cette construction composite n’est pas neutre : se fondant sur certaines représentations dominantes, elle leur donne un écho nouveau et les déplace, de la sphère des énoncés culturels, vers le mode d’énonciation de la culture elle-même. (Jeanneret 2007 : 166)

3. La plateforme éditoriale : une œuvre ouverte ?

3.1. Un écosystème en mouvement en ligne et hors ligne

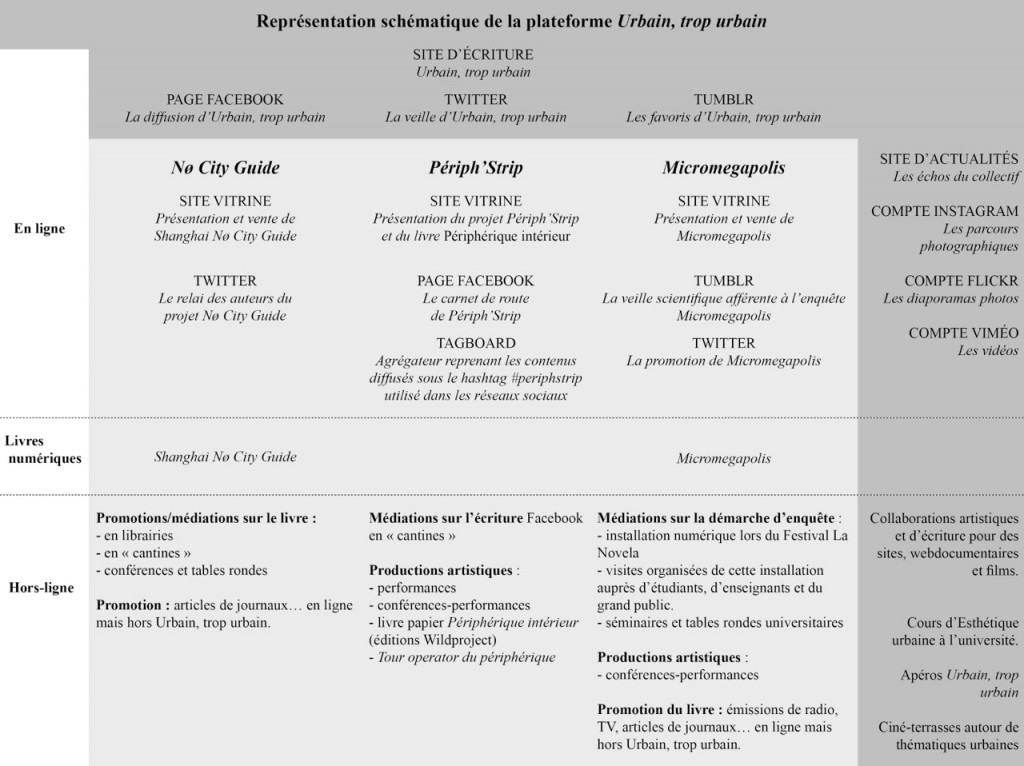

La présentation de ces différents écrits numériques serait incomplète sans celle de la plateforme éditoriale qui les supporte, les accompagne, les nourrit et en constitue la chambre d’écho, en ligne et hors ligne, tant il est vrai que l’« énonciation de la culture » n’a de sens et de valeur que dans les liens qui la tissent. Voici une représentation schématique de la plateforme à ce jour élaborée dans l’aventure éditoriale de Urbain, trop urbain.

L’explicitation de cet écosystème Urbain, trop urbain est une gageure, tant ses différentes parties sont animées par des dynamiques propres, et tant, surtout, chacune a été créée comme un objet à part avant de trouver sa place dans l’ensemble. Il serait illusoire de considérer que cette plateforme est cohérente : l’usage de chacune de ses parties se modifie, se double parfois ou se continue, entre les activités en ligne et les activités hors ligne. Nous ne cherchons pas, d’ailleurs, à la rendre cohérente, puisque la diversité des terminaux informatiques (iPad, smartphone, ordinateur), associée à la diversité des lieux culturels hors ligne (salle de cours, salle de spectacle, salle d’exposition) empêche une préhension de l’ensemble par quiconque. L’écriture numérique, comme tout autre fait culturel, existe d’autant plus qu’elle fait l’objet de pratiques culturelles variées, nombreuses et reliées, entre elles et avec d’autres écosystèmes, en ligne ou hors ligne.

La liberté d’écriture promise par le Web, gagnée dans un premier temps par affranchissement de la chaine du livre, ne prend sens que si elle s’exerce dans des espaces de culture. Ces derniers peuvent être ménagés en ligne, comme en témoigne la formalisation de notre plateforme, mais ils sont aussi à relier les uns aux autres sur le Web comme dans la « vraie vie ». Dans notre cas, l’accompagnement réalisé un temps par François Bon et sa maison d’édition en ligne publie.net a joué un rôle essentiel pour la conception du Shanghai Nø City Guide, de même le festival La Novela et le compagnonnage de Bruno Latour pour la production, la valorisation et la diffusion de Micromegapolis. Sans échanges, relais ni soutiens, l’écriture numérique peine à exister – comme toute production culturelle. Et que souhaiter sinon que les institutions apprennent à accompagner la création en écriture numérique, en se dégageant des modèles de la chaine du livre, aux rôles trop successifs, pour préférer ceux qui aident aux processus de production du spectacle vivant, de la radio ou du cinéma. Lesquels ont en commun avec l’écriture numérique une forte technicité imposant de constituer des collectifs d’écriture.

3.2. Fonctions inextricables de la plateforme éditoriale

La plateforme Urbain, trop urbain sert à partager, (se) documenter, essayer et fixer sans qu’on puisse attribuer à chaque « outil » numérique une fonction déterminée. La fonction de partage, par exemple, est certainement assurée par chacun d’entre eux, puisque tous sont publics et ouverts aux passants. Celui qui s’attarde dans tel ou tel espace numérique commencera à « faire communauté » ; celui qui se prend aux échanges, sur Facebook, Twitter ou Instagram, qui sait s’il ne devient pas lui aussi auteur de la plateforme ? Cette fonction-là, d’affectio societatis, est l’une des premières à donner du sens à la production de l’écriture numérique. On écrit pour être lu par une communauté, par des communautés, réunies autour de différents centres d’intérêt.

Mais comment savoir, par exemple, si telle veille relayée sur Twitter sert davantage cette affectio societatis que le besoin de documenter des connaissances sur l’urbain – documentation qui servira à nourrir telle contribution du site ou à préparer un cours universitaire. De même, dans le plaisir que nous avons à produire le carnet de route du Périph’Strip[15] sur Facebook, se mêlent à la fois le désir d’accumuler des traces de notre expérience (partage et documentation), l’excitation de produire ensemble un objet inédit dont on ne sait pas où il va (production ouverte), et des promesses d’écriture pour les performances réalisées en direct : partage, accumulation, production ouverte en ligne en vue d’une production fixe hors ligne. Les fonctions de cette page sont multiples, ce qui en fait un point nodal dans notre aventure éditoriale.

Lieu de circulation des écrits, par accumulation, acculturation, réappropriation, transformation, cette plateforme constitue un laboratoire d’écriture numérique et hors ligne. Les conditions d’écriture du livre Micromegapolis, par exemple, ne peuvent pas se comprendre sans le Tumblr de veille qui lui est associé. L’écriture de la performance qui lui a succédé, en direct mais avec des outils numériques, a donné lieu à des adaptations et des réécritures de passages de l’enquête.

Depuis longtemps les écritures pour papier ont aussi cette pratique d’accumulation et d’acculturation, dont la génétique des textes fait son objet d’étude. Mais le numérique permet de rendre cette activité publique, pratique qui a déjà eu cours dans l’histoire de l’écrit : les multiples réécritures et rééditions des poèmes de Ronsard par lui-même, l’ensemble des autobiographies de Rousseau et leurs mises en scène, dans les salons, à Notre-Dame, sur la place parisienne en sont deux exemples parmi tant d’autres. Mais depuis Rousseau précisément, ces espaces n’ont pas cessé de se normer, cloisonnant, et donc sacralisant, la place du livre, celle de l’auteur et celle du lecteur. Il semble que l’espace de l’écriture numérique s’autorise des reprises et des variations qui avaient largement cours jusqu’à la fin du xviiie siècle, époque à laquelle les libraires-éditeurs ont rendu les auteurs propriétaires de leurs textes, comme l’a montré Roger Chartier dans L’Ordre des livres (1992).

La « réécriture » certainement la plus remarquable que nous ayons à ce jour réalisée est celle qui a consisté à transposer l’enquête Micromegapolis en une installation prenant place dans un centre culturel de Toulouse. Notre collectif de trois rédacteurs et une graphiste de livre numérique a pour l’occasion accompagné et guidé une scénographe, deux vidéastes et un preneur de son, pour mettre en espace sur quelque 70 m2 les résultats de l’enquête, sans autre écrit que celui du livre numérique consultable sur iPad. Cet objet « scénographié » avait d’abord pour vocation de faciliter l’appropriation de ladite enquête et du livre numérique. Elle a donné lieu à une installation de type inédit, dans laquelle les visiteurs pouvaient, comme dans le livre, circuler à loisir, mais qui nécessitait, pour être comprise, une ligne directrice forte, tenue non plus par un récit, mais par des visites guidées relatant le cheminement des enquêteurs.

La médiation de nos écritures numériques se fait aussi par la plateforme elle-même : parcellisée dans ses médias, hétérogène dans ses modes d’énonciation, et diversement accessible, elle suscite des appropriations de passage ou de durée, de surface ou de profondeur, de marge ou de centre. Les liens internes qui sont ménagés entre les différents espaces – les renvois, les relais, les reprises – invitent chacun à réaliser son propre cheminement, sans que nous en gardions la trace. Nous avons bien des chiffres de fréquentation de ces différents espaces, qui nous indiquent les points de condensation de la plateforme, mais ceux-ci ne disent que le nombre d’accès. Il y a bien des espaces, en ligne et hors ligne, dans lesquels nous pouvons entrer en relation avec les lecteurs, mais nous n’avons alors que des témoignages individuels de ces cheminements singuliers qui disent leur appropriation de notre « énonciation éditoriale ».

Conclusion : des questions pour la recherche ?

La description de la plateforme éditoriale et de plusieurs de ses lieux de condensation nous semble interroger quelques notions propres à l’étude de l’écriture numérique : celle d’œuvre entre fluidité et fixation ; sinon celle d’auteur, au moins celles d’auctorialité ; celles d’éditeurs et tout particulièrement, celle d’architexte ; ainsi que celle de navigation comme processus d’écriture et de lecture. Leur traitement nécessite à notre sens des dispositifs d’étude « symétriques », embarquant à la fois la « linguistique symétrique » définie par Marie-Anne Paveau (2013), et l’« anthropologie symétrique » de Bruno Latour (1997), où verbal et non verbal, humains et non-humains composent des réseaux aux matérialités sociales, culturelles, techniques et politiques qu’il faut prendre soin de dérouler pour comprendre où se jouent les significations de l’écriture numérique. C’est ce que nous avons esquissé à l’échelle de notre aventure éditoriale par cet article.

Plus largement, se dessinent dans cette « aventure » les conditions dans lesquelles peuvent se déployer les œuvres ouvertes auxquelles invite le numérique : le développement de formats appropriables, des collectifs d’écriture composés de plusieurs métiers, des pratiques culturelles continuant les productions en ligne et hors ligne, des institutions, en ligne ou hors ligne aussi, qui accompagnent les processus d’écriture et pérennisent les supports.

L’aventure éditoriale et numérique de Urbain, trop urbain serait évidemment à mettre en regard d’autres qui figurent sur la toile, afin de définir les caractéristiques de l’écriture numérique de petite échelle. Il nous semble que la particularité de notre démarche est de relier très fortement la recherche d’écriture sur l’objet urbain à celle d’une écriture numérique, convaincus que nous sommes d’avoir trouvé le média contemporain qui permet de penser un objet lui-même contemporain. Dans cet espace se joue l’invention de pratiques d’écriture, de circulations et d’immersions, de fragmentations et d’hétérogénéité, d’horizontalité des relations, d’urbanités nouvelles… toute une hétérotopie.

Bibliographie

Akrich, Madeleine, Callon, Michel et Latour, Bruno, 2006, Sociologie de la traduction, textes fondateurs, Paris, Presses des Mines.

Chartier, Roger, 1992, L’Ordre des livres. Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre xive et xviiie siècle, Aix-en-Provence, Alinea.

Choay, Françoise, Pour une anthropologie de l’espace, Paris, Seuil.

Certeau, Michel de, 1980, L’Invention du quotidien, 1. : Arts de faire et 2. : Habiter, cuisiner, éd. établie et présentée par Luce Giard, Paris, Gallimard.

Eco, Umberto, 1965, La Poétique de l’œuvre ouverte, Paris, Seuil, coll. « Points ».

Jeanneret, Yves, 2007, Y a-t-il (vraiment) des technologies de l’information ?, Villeneuve d’Asq, Presses universitaires du Septentrion, coll. « Les savoirs mieux ».

Jeanne-Perrier, Valérie, 2006, « Des outils d’écriture aux pouvoirs exorbitants ? », Réseaux, no 137, p. 97-132.

Latour, Bruno, 1997, Nous n’avons jamais été modernes. Essais d’anthropologie symétrique, Paris, La Découverte.

Lévi-Strauss, Claude, (1962) 1990, La Pensée sauvage, Paris, Plon.

Paveau, Marie-Anne, 2013, « Genre de discours et technologie discursive. Tweet, twittécriture et twittérature », Pratiques, no 157-158, p. 7-30.

Notes

[1] Pour un accès au site Urbain, trop urbain : http://www.urbain-trop-urbain.fr.

[2] Ce texte est écrit en orthographe rectifiée par le Conseil supérieur de la langue française et recommandée depuis 1990 par le Conseil international de la langue française.

[3] Content Management System, c’est-à-dire système de gestion de contenus.

[4] C’est-à-dire qu’on confie au logiciel les propriétés d’habillage, de mise en forme et d’indexation des contenus.

[5] Pour un accès à la page du site Urbain, trop urbain : http://www.urbain-trop-urbain.fr/muraille-de-theodose/.

[6] Cf. p. 177 pour la généalogie et la définition de cette notion.

[7] https://www.facebook.com/rocadetoulouse.

[8] http://instagram.com/urbain_.

[9] Pour télécharger le Nø City Guide : http://www.shanghai.nocityguide.com/accueil.

[10] Pour télécharger Micromegapolis : http://micromegapolis.eu.

[11] Gaïa est l’autre nom de l’anthropocène, désignant l’ère géologique qui est la nôtre, et caractérisant le fait que la principale force agissante sur Terre est devenue l’humain, ce qui a des conséquences sur l’avenir, sinon de la Terre, des humains eux-mêmes.

[12] Pour un portrait de Gwen Català par François Bon : http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article2696.

[13] Le swipe consiste à faire glisser un doigt latéralement sur l’écran pour changer d’interface.

[14] Petit Objet Multimédia, c’est-à-dire intégrant texte, hypertexte, son, visuels…

[15] Pour un aperçu du projet Periph’strip : http://www.periphstrip.fr

Pas encore de commentaire