Rosémé – la ville est une arène #9

Maintenant que mon mari n’est plus là, je laisse la fenêtre ouverte toutes les nuits, surtout s’il pleut. Même s’il fait froid, tant pis, je monte le chauffage de la chambre pour ne pas geler et je me couvre bien, mais je laisse la fenêtre ouverte et j’écoute.

Quand nous avons acheté cette maison, je l’avais choisie bien en dehors de la ville pour avoir une grande cour et pouvoir planter tous les pieds de bois dont j’avais envie, comme si j’étais encore sur mon île. Ici dans le sud-ouest de la France, il fait suffisamment chaud alors j’ai fait pousser un petit palmier sous la fenêtre et un petit carré de bananiers qui n’ont jamais donné de bananes mais peu importe. Je les ai plantés pour entendre la brise dans leurs feuilles lourdes, pour entendre le frisson du vent dans les longues palmes bruissantes et le bruit sec de la pluie sur les feuilles des bananiers, dures comme du plastique.

Mais depuis toutes ces années, la ville a avancé jusqu’ici : il y a même un hypermarché et une pompe à essence tout près de la maison. Les champs se sont petit à petit couverts de lotissements et j’ai accepté de vendre une partie du jardin, maintenant que je suis seule je n’ai plus besoin d’autant de place pour le potager, juste un petit peu pour les tomates, l’ail et les brèdes. Mais ce qui me fait mal, ce sont ces murs qui ont été construits tour à tour des quatre côtés de la maison – heureusement qu’il me reste mes pieds de bois sous la fenêtre de la chambre, et que les oiseaux chantent encore le matin. Je suis vieille, je sais que je vais bientôt mourir mais il me reste au moins ça.

Quand je suis sortie de Mafate, j’avais 15 ans, je n’avais jamais mis de souliers ni même de savates-deux-doigts, puisque l’herbe était tellement douce sous nos pieds, je n’avais jamais vu ni bus ni voiture, ni route non plus et d’ailleurs à Saint-Denis, la capitale, il n’y avait encore qu’un seul morceau de chaussée goudronnée au beau milieu de la ville. C’était à l’époque, quand j’ai rencontré mon mari, j’étais si jeune, je l’ai suivi dans le bateau sans réfléchir, et j’étais fière de partir si loin, en métropole mounwar ! Mais je n’avais aucune idée d’où j’allais.

Maintenant je vis dans cette ville depuis plus de 65 ans et mon mari est mort un masque à oxygène sur le nez, il y a vingt ans déjà, le pauvre. Il avait travaillé toute sa vie dans une usine et même s’il était contremaître, on a su plus tard que sa maladie avait un nom, l’amiante, et que ça n’aurait rien changé qu’il soit à un autre poste en réalité.

Nous avons eu trois enfants, ils sont tous nés bien pâles et jamais ils n’ont voulu prononcer un mot de créole, pas même avec leurs cousins lorsque nous sommes allés en vacances à la Réunion, ils avaient honte et honte des caisses de boucané et de saucisses que je ramenais avec moi, qui sentaient bien fort le fumé à l’aéroport de Paris et dans le train de nuit. Je me suis toujours demandé pourquoi ils sont nés si pâles, mon mari était blanc et moi cafrine mais la peau « rose bleu bor’dmer » comme on dit, métissée, alors mes ancêtres yab ont dû faire mésalliance avec mon mari pour que naissent mes trois enfants presque blancs. Ma fille avait bien les cheveux frisés mais elle les a lissés au fer tellement d’années qu’ils sont comme de la paille maintenant, et mes petits enfants, oté ! personne ne dirait jamais qu’ils ont du sang caf’, blancs ils sont, parfaitement blancs sans rien de créole, rien qui reste même pas un œil un peu bridé ou un cil un peu courbé, rien. D’ailleurs ils ne sont jamais allés à la Rényon.

C’est pour ça que depuis que mon mari est mort, je dis qu’il ne me reste que le vent dans les palmes sous la fenêtre. Lui au moins il connaissait mon île et il l’avait aimée autant que moi il m’a aimée avec ma nuque droite, mes tresses et mes petites jambes bien dures. J’ai tant marché enfant dans le cirque de Mafate que jamais mes jambes n’ont grossi.

Mon île je ne la reverrai pas avant de mourir mais j’en ai le souvenir encore bien net et je ne regrette rien, je suis trop vieille pour ça, mais si je pouvais y être une dernière fois juste un instant, ce serait sur les bords d’un torrent bien frais de ma montagne, les pieds dans l’eau vive, ou allongée sous l’aile rouge d’un grand flamboyant en fleur. Je mangerais des poignées de litchis, pas ceux qu’on trouve ici au supermarché à Noël, non des litchis gros et pleins d’un jus qui inonde la bouche quand on croque dedans.

La seule chose en vérité que je regrette un peu, c’est d’être enterrée ici, en métropole. Mais comme mon mari et mes enfants sont tous là… et puis je serai morte de toute façon. Je sais bien que les enfants vendront la maison, alors il faudrait quand même que je leur demande ça, de garder les arbres, de les replanter dans un de leurs jardins. Ces pieds de bois, c’est tout ce qui me reste, ça mon mangé pour le cœur, ça.

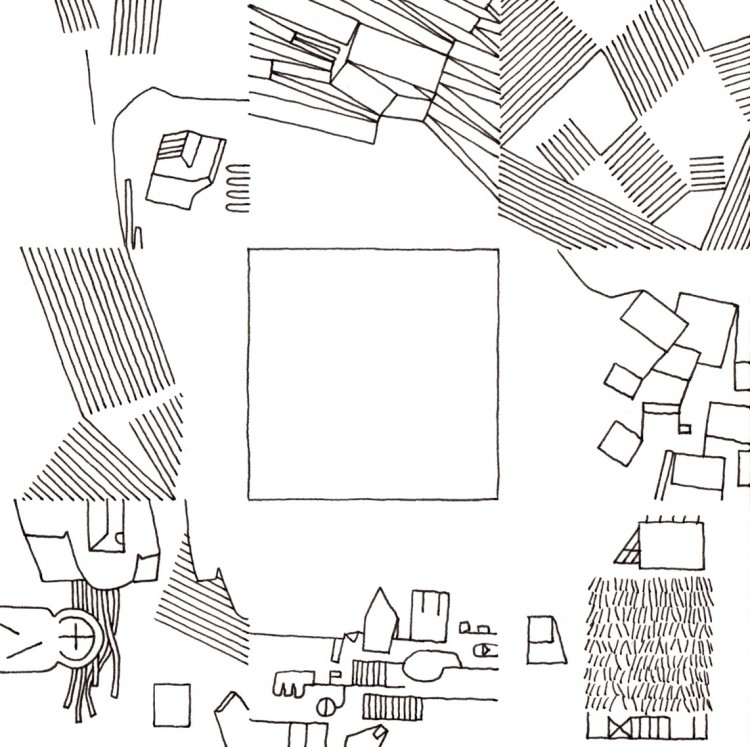

La ville est une arène où les hommes sont dissous, c’est la série de l’été sur Urbain, trop urbain. Dix rencontres entre les textes de Jessica Bierman-Grunstein et les dessins de Sébastien Mazauric, alias Uttarayan… … à suivre par ici.

Pas encore de commentaire