Le concept d’architecture n’aboie pas!

Entretien avec Bernard Tschumi

Parmi les rares architectes contemporains qui ont su redéfinir l’architecture, Bernard Tschumi est certainement celui qui a porté cet effort le plus haut. En n’hésitant pas à s’éloigner, survolant la philosophie, la littérature, le cinéma, tout en retournant toujours à l’architecture, Bernard Tschumi a réussi à concilier une pratique ponctuée de réalisations qui sont aujourd’hui autant de jalons pour l’histoire de l’architecture — Le parc de la Villette, Le Fresnoy, les Zéniths, le musée de l’Acropole… — et un questionnement toujours aussi vif, qui lui a permis d’échapper à tous les styles, modes et autres pièges d’images de la profession. Voici un entretien avec lui pour mieux comprendre son œuvre et sa dissémination.

Jean-Philippe Peynot – Lors de votre exposition rétrospective, cette année, au Centre Pompidou, cinq polyèdres donnaient forme aux cinq thèmes de l’exposition : « Espace et événement », « Programme / juxtaposition / superposition », « Vecteurs et enveloppes », « Concept, contexte, contenu », « Formes-concepts ». Pourquoi des polyèdres ?

Bernard Tschumi – Depuis déjà un certain temps, je m’intéresse à ce qui n’a pas de forme. Pendant près de trente ans, j’ai toujours évité ou refusé d’utiliser le mot « forme ». Jusqu’au moment où je me suis aperçu que, dans certains cas, la forme, au lieu d’être une résultante, devait être un point de départ. Mais dès le moment où l’on accepte d’utiliser le mot « forme », immédiatement, se pose la question de l’informe. C’est une question que j’ai commencé à explorer avec les polyèdres, et aussi avec le projet du Zoo de Vincennes inauguré récemment. La notion d’informe était un thème sous-jacent de l’exposition.

J.-P. P. – Qu’attendiez-vous de cette exposition ?

B. T. – Peut-être, comme avec un livre, de m’aider à éclaircir certaines choses, comme pour ce futur écrivain qui disait : « J’écris pour savoir ce que je pense ». J’ai fait cette exposition pour deux raisons : l’une introvertie, l’autre extravertie. La question introvertie est une question d’analyse interne de ma propre production. Savoir où je vais, et vérifier une trajectoire ; cohérence ou incohérence des bifurcations, thèmes à approfondir, ou à ne plus aborder… L’exposition a présenté des travaux depuis le tout début, avec ceux concernant la notation, le mouvement des corps dans l’espace, le programme, les séries de transformations, etc., en passant par les projets de La Villette, les Zéniths, le musée de l’Acropole… pour arriver au travail le plus récent, avec des projets en cours que l’on voyait pour la première fois. L’autre dimension, le côté extraverti, a permis, je l’espère, que cette exposition soit aussi un questionnement pour le visiteur. L’architecture, pour moi, est un perpétuel questionnement. Qu’est-ce que l’architecture ? J’aimerais que l’architecture cesse d’être une évidence ; qu’elle ne soit plus considérée comme fondation, structure, et certitude de notre société.

J.-P. P. – Le geste de construire, le geste d’habiter peuvent-ils être seule soumission à l’architecture, au résultat de l’architecture, alors que ces gestes prennent conscience d’eux-mêmes ? Est-ce cette prise de conscience qui caractérise votre pratique de l’architecture ?

B. T. – « Le concept de chien n’aboie pas », aurait dit Spinoza. Il est en principe impossible de simultanément poser la question de soi-même et d’être soi-même. C’est-à-dire que si je suis architecte, j’ai intérêt à m’occuper d’architecture plutôt que de penser l’architecture. Si je suis spectateur dans une salle de cinéma, j’ai intérêt à regarder le film et non pas me demander comment fonctionne le projecteur. Un des aspects les plus intéressants de l’architecture est cependant que l’on est amené, à la fois à penser au concept, et à faire l’expérience de ce concept.

J.-P. P. – N’est-ce pas ce qui rapproche l’architecture de la littérature ? Dans la question précédente, j’ai substitué le mot écriture par le mot architecture, écrire par construire, lire par habiter dans une phrase de Jean Bessière, extraite de Énigmacité de la littérature[1]. Ne trouvez-vous pas surprenant que l’on puisse si facilement intervertir ces deux mots : architecture, écriture. Peut-on lire votre architecture comme une écriture ?

B. T. – On s’aperçoit qu’il y a des structures dans la pensée qui sont transmissible d’un champ d’investigation à un autre, et cela bien que le matériau diffère. C’est ce que Roland Barthes a si bien expliqué au sujet de la forme du récit, dans son Introduction à l’analyse structurale des récits. L’architecture est une forme de connaissance, et nous aussi, en tant qu’architectes, on donne au monde des outils pour penser : les notions de structure, solidité, hiérarchie, fondation, pleins et vides… Les métaphores utilisées par tout un chacun sont bien connues, et elles sont aussi dangereuses, parce qu’elles constituent souvent un dictionnaire des idées reçues. Cela dit, il peut être utile de naviguer dans les eaux d’autres domaines, pour établir certains parallèles critiques, qui vous permettent ensuite de mieux comprendre ce que vous faites. Je suis architecte et non pas écrivain, encore que je ne sois pas tout à fait sûr de là où se trouve la limite entre ces deux domaines.

J.-P. P. – Puisque vous avez invité Roland Barthes dans la conversation, je vais lui donner la parole : « Le texte est un tissu de citations, issues des mille foyers de la culture. […] L’Auteur une fois éloigné, la prétention de « déchiffrer » un texte devient tout à fait inutile. Donner un Auteur à un texte, c’est imposer à ce texte un cran d’arrêt, c’est le pourvoir d’un signifié dernier, c’est fermer l’écriture. »[2]

B. T. – Je vais vous répondre en spirale. Le but de ce que je fais, c’est davantage de poser des questions que d’apporter des réponses. Je préfère rechercher des concepts, plutôt que de proposer des images. Parfois, ces concepts sont originaux, mais je ne m’en aperçois que quelques années plus tard ; parfois, ils arrivent un peu en avance, mais ils seraient arrivés de toute façon, que j’ai été présent ou pas. Le toit sur les bâtiments du Centre d’art du Fresnoy à Tourcoing, par exemple, ce toit qui est à la fois le toit et la façade, donc une des premières enveloppes, même si je ne l’avais pas fait, d’autres auraient fini par le faire. L’architecture est une activité extraordinaire, parce que l’on est toujours à la fois dans l’abstrait et le concret.

J.-P. P. – Oui, et justement, qu’il s’agisse de Le Corbusier, Mies, Gaudi ou même plus récemment de Gehry, Meier, Foster… lorsque l’on pense à l’influence d’un architecte, on pense d’abord à son œuvre, voire à sa personnalité. Pourtant, sans imposer un style, ni une manière, vous avez influencé toute une génération d’architectes, et qui plus est sans qu’ils en soient toujours conscients. Comment votre pensée a-t-elle agi ?

B. T. – J’ai assez volontairement cherché à éviter de me laisser enfermer dans une image. Parmi les architectes que vous avez cités, pour ceux qui sont vivants, et qui peuvent être très bons, certains courent ce risque d’être enfermé dans une image. Je poursuis ma réponse en spirale. Je suis en train de faire quelque chose que je m’étais refusé de faire pendant vingt ans : publier mes textes en français. À quelques exceptions près, ils sont tous en anglais. Architecture et disjonction a été traduit en six ou sept langues, et je n’ai jamais voulu le faire traduire en français, parce que je voulais éviter d’établir une correspondance immédiate entre ce que j’écris et ce que je construis. Je ne veux pas être enfermé dans un système de pensée. Il faut faire très attention aux personnes qui veulent suivre votre enseignement. Je souhaite faire réfléchir, amener à se poser des questions.

*

J.-P. P. – Votre pensée agit-elle, en quelque sorte, par dissémination ?

B. T. – Pas volontairement. Le travail se fait ; il se dissémine, plus ou moins bien, mais sans stratégie de communication, sans avoir recours, comme certains architectes, à un agent de relations publiques. En faisant le catalogue de l’exposition au Centre Pompidou, je me posais la question : que deviendra ce livre une fois l’exposition terminée ? Peut-il devenir un outil de travail pour continuer à se poser les questions qu’il soulève, et même à y répondre d’une manière différente de celle dont j’y ai répondu ? En ce sens, peut-être pourrait-on faire une distinction entre le pouvoir et l’influence. Il y a des architectes qui ont du pouvoir, d’autres de l’influence, rares sont ceux qui ont les deux, et peut-être l’influence est-elle plus durable que le pouvoir.

J.-P. P. – Pour vous, la pensée et l’acte semblent s’inscrire dans une succession tranquille, voire se confondre. Or le plus souvent, agir et penser sont plutôt opposés, le philosophe allant même parfois jusqu’à suspendre son jugement pour accéder à une forme de sagesse que toute action viendrait en quelque sorte souiller, et l’architecte ne pouvant s’arrêter à penser, sans risquer de retarder une construction qui est envisagée comme un ensemble d’actions qu’il doit coordonner dans un temps le plus court possible. Comment êtes-vous parvenu à lier la pensée à l’acte dans un même élan ?

B. T. – En septembre 1967, avant les événements de mai 1968, il y avait une banderole, rue Bonaparte, au-dessus de l’École des Beaux-arts, qui disait : « Vous qui entrez ici, oubliez tous les livres ». J’ai conservé cette impression qu’en France il ne fallait pas être simultanément un bâtisseur et un penseur. Il fallait être soit l’un, soit l’autre, et des architectes comme Robert Venturi ou Peter Eisenman, qui à la fois pensent l’architecture et produisent de l’architecture, ne peuvent à mon avis pas exister en France. En Europe, il n’y a que Rem Koolhaas, et son cas est un peu différent parce que c’est le journalisme, plutôt qu’une œuvre théorique, qui lui a permis de prendre la parole.

J.-P. P. – N’était-ce pas le cas avant 1967, avec des architectes comme André Lurçat ou Eugène Beaudouin ?

B. T. – Oui, il y avait une pensée de l’architecture, mais ces architectes n’avaient pas une œuvre théorique. La théorie, aussi bien pour Lurçat que pour Beaudouin, était la continuation d’un certain nombre de règles et d’une forme de tradition. Ils étaient architectes et non pas théoriciens de l’architecture. Dans le cas de Venturi, c’est son travail d’historien polémiste qui est le point de départ de son architecture. En France, il y a une résistance à la théorie qui m’interpelle, et j’aimerais comprendre pourquoi les architectes anglo-saxons lisent des penseurs français, la French Theory, que jamais un jeune architecte ne lira ici en France.

*

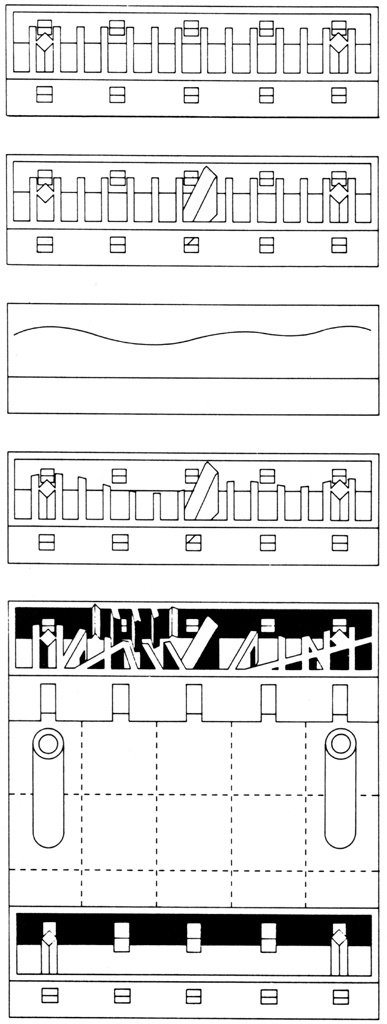

J.-P. P. – Au principe de votre pratique de l’architecture, il y a les Manhattan Transcripts qui sont des dessins regroupés en quatre catégories traitant de quatre éléments urbains de New York : le parc, la rue, la tour, l’îlot. Ainsi, pour le parc, vous avez dessiné vingt-quatre scénettes composées, chacune, de trois vignettes : la première est une photo, la seconde ressemble le plus souvent à un dessin d’architecture, et la troisième, presque toujours en pointillés, comporte des indications de mouvements. Quelle a été l’importance de ce travail ? Ces dessins vous ont-ils aidé à passer de la théorie à la pratique ?

J.-P. P. – Au principe de votre pratique de l’architecture, il y a les Manhattan Transcripts qui sont des dessins regroupés en quatre catégories traitant de quatre éléments urbains de New York : le parc, la rue, la tour, l’îlot. Ainsi, pour le parc, vous avez dessiné vingt-quatre scénettes composées, chacune, de trois vignettes : la première est une photo, la seconde ressemble le plus souvent à un dessin d’architecture, et la troisième, presque toujours en pointillés, comporte des indications de mouvements. Quelle a été l’importance de ce travail ? Ces dessins vous ont-ils aidé à passer de la théorie à la pratique ?

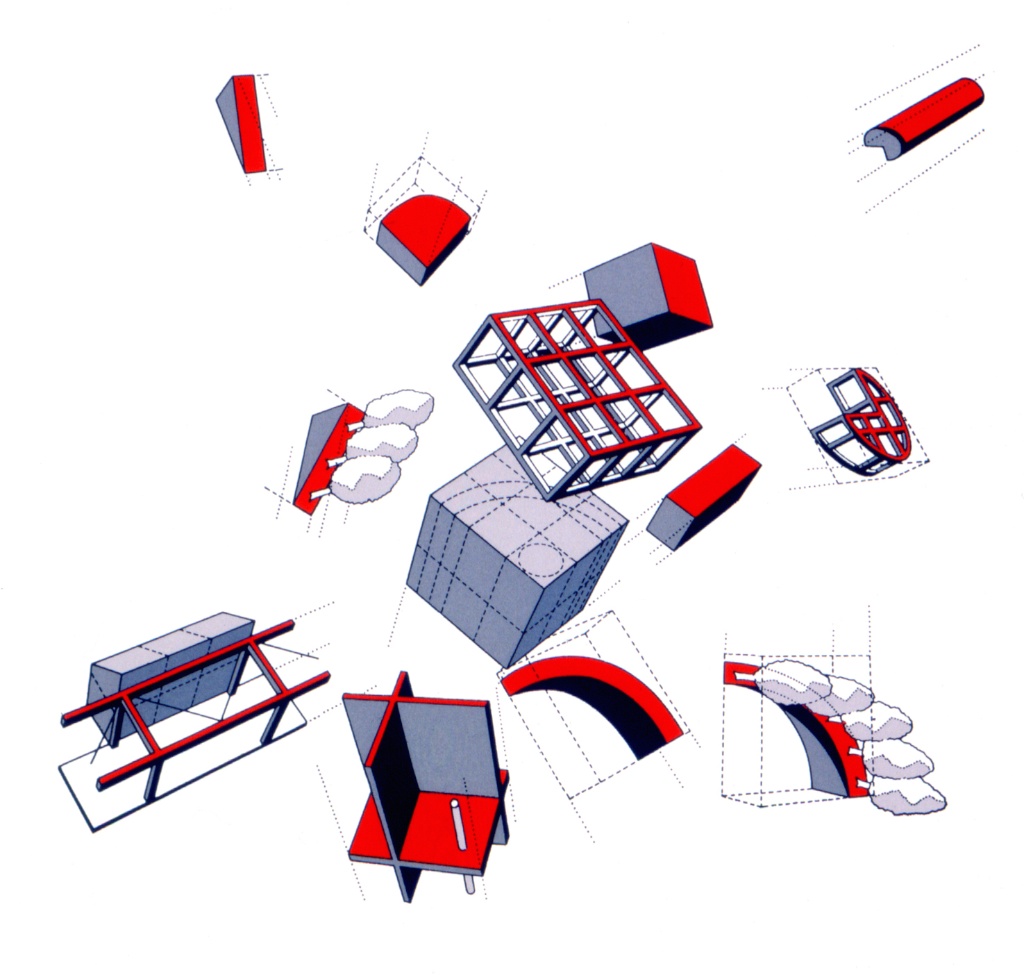

B. T. – Oui, absolument, et d’une manière fondamentale. Le principe des trois carrés n’est pas arrivé d’un seul coup. J’essayais d’éviter d’utiliser les outils traditionnels de l’architecte, c’est-à-dire le plan, la coupe, la façade, l’axonométrie, la perspective, sachant que dès le moment où l’on utilise un certain langage, on devient prisonnier de ce langage. Je voulais aussi trouver un moyen d’exprimer l’action, et de décrire le mouvement des corps dans l’espace. De manière intuitive, en quelques semaines, j’ai trouvé cette structure tripartite : espace, mouvement et événement. Je ne sais pas si c’était un travail théorique. Ce n’était pas un prélude à autre chose. Ces dessins avaient leur raison d’être ; ils étaient exposés dans des galeries, publiés, même si à un moment donné, ils ont été débordés par autre chose. Lorsque j’ai fait le concours de La Villette, j’ai réutilisé ce mode de réflexion. Dans la proposition : point, ligne, surface, les lignes sont des lignes de mouvement, les points sont les lieux des évènements, et les surfaces sont des lieux d’appropriation sociale. Donc cette superposition point, ligne, surface était déjà présente dans la juxtaposition des trois carrés des premiers Transcripts. Deuxième exemple : pendant deux ans, j’ai construit des folies. Dans le contexte de la scène artistique new-yorkaise, ces folies étaient des Site-specific installations, des sculptures réalisées pour des lieux bien précis, dont des parcs. N’étant pas sculpteur, par autodérision, je les ai appelé « folies ». Avec le concours de La Villette, je reprends ces folies, mais je passe à l’échelle supérieure. Et avant-même les Folies et les Manhattan Transcripts, il y avait des textes, dont notamment « Le paradoxe architectural » sur les notions de concept et expérience, et qui quarante ans plus tard joue encore un rôle dans ce que je fais. Cependant, à un moment donné, ce texte n’était plus suffisant, et j’ai dû passer aux dessins, puis cela ne suffisant plus, il a fallu passer à autre chose, etc., et il y a donc un moment curieux où ce qui était très abstrait est devenu de plus en plus concret, pour se rapprocher de ce que l’on appelle communément de l’architecture. Mais au début, je ne voulais pas me centrer sur l’architecture, et il s’agissait au contraire de me décentrer.

J.-P. P. – Comme vous l’avez rappelé, le parc de La Villette, ce sont trois plans qui se superposent et sur l’un de ces plans, trente Folies, dont une aussi abstraite que peut l’être un cube et deux immatérielles, et cependant je me demande quel est ce plan qui n’est manifestement plus celui de la pensée moderne ? C’est comme si après que certains des philosophes auxquels vous faisiez allusion aient cassé les bases de la transcendance, celle-ci s’effondrant sur elle-même et se répandant sur un plan, de petites vérités, ou de petites folies, toujours immanentes, étaient apparues ici et là…

B. T. – J’ai toujours voulu que les Folies soient une sorte de miroir sur lequel chaque personne, à travers son intelligence, sa subjectivité, ses souvenirs, projette sa lecture ou ses fantasmes, et ce que vous venez de dire sur le plan d’immanence me convient très bien [rire].

J.-P. P. – La figure de l’Un est présente dans toute l’histoire de l’architecture, depuis les canons et les ordres de l’Antiquité jusqu’au Modulor de Le Corbusier, en passant par l’utilisation des rapports, rythmes, proportions, dont le nombre d’or, jamais très éloignés, peut-être, d’un ordre dans lequel beauté et vérité converge vers un seul et unique idéal. Or, en favorisant le disjoint et le déconstruit, vous avez œuvré contre cette conception, et cependant votre travail est très respectueux de l’histoire et du contexte. Dans quelle mesure y a-t-il rupture ?

B. T. – Si je travaille sur le disjoint et le discontinu, ça ne veut pas dire que je dois les utiliser à chaque fois que je fais quelque chose. Il me semble très important de ne jamais se trouver prisonnier de ses certitudes. Avec chaque nouveau projet, j’essaye d’avoir l’esprit libre et de ne pas réinventer ce que j’ai inventé auparavant, même si inévitablement il y a des points communs et comme une sorte de fil d’Ariane. L’unicité est à rejeter, sauf pour certains problèmes. Il peut arriver, comme s’il s’agissait d’un problème mathématique, que je résolve une équation de la manière la plus conventionnelle qui soit. L’idée du bon sens ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c’est lorsque l’on croit que parce que l’on a répété une chose durant un certain nombre d’années, elle relève du bon sens. Il faut se méfier des réponses toutes faites. Je reste sur le qui-vive !

***

1) Jean Bessière, Énigmaticité de la littérature : pour une anatomie de la fiction au XXe siècle, PUF, 1993, p.61.

2) Roland Barthes. Le bruissement de la langue. Paris : Éditions du Seuil, 1993, p.67-68.

1 Commentaire

J’ai beaucoup aimé lire cet entretien que je trouve très intéressant. Il m’a plût 😉 merci