Le lendemain de la veille urbaine #24: la relation

Le lundi matin à heure fixe, Urbain, trop urbain donne sous forme de chronique un petit résumé des meilleurs liens glanés sur Internet lors de la semaine écoulée. Le fonctionnement est simple : le taux de consultation des URL diffusées sur notre compte Twitter fait le partage statistique, charge au rédacteur de trouver un fil rouge dans les liens ainsi sélectionnés par cet arbitraire de l’audience…

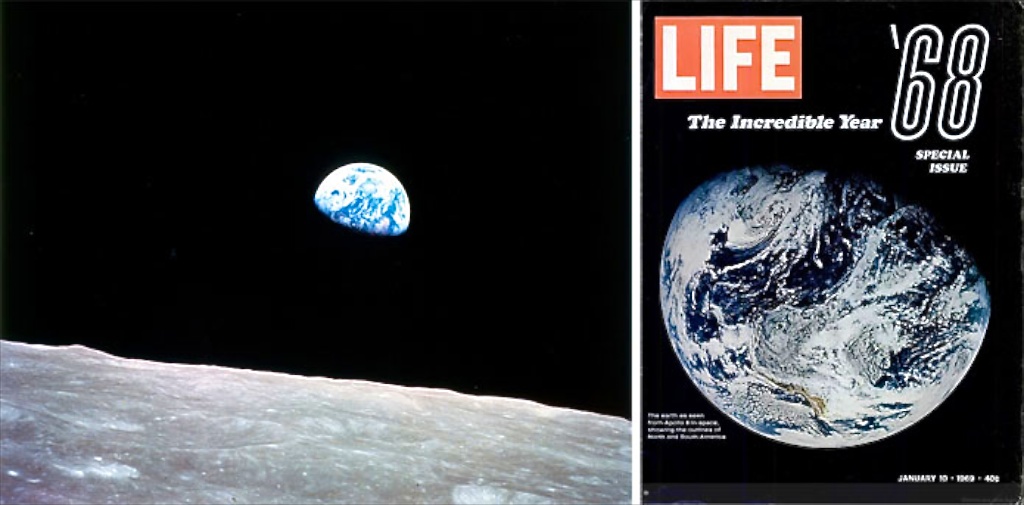

Ainsi la ville est en soi sans jamais revenir à soi, et chaque conscience de soi y est aussi

conscience de la ville qui est sans conscience. Plutôt structurée comme un inconscient :

à peine un moi qui flotte minuscule à la surface d’une épaisseur peuplée d’un ça tissé, strié,

pulsé, tendu en expansion dans tous les sens, entassant les générations et leurs cimetières,

les fondations et les démolitions, l’illimitation généralisée des limites.

La ville n’autorise guère à énoncer « je suis », mais plutôt « j’y suis ». L’espace plié

et déplié y précède l’être. On ne peut pas offrir de vue panoramique ou de synthèse, mais

toujours seulement un vieillard assis seul sur sa chaise dans une rue blanche et droite de Rosolini,

un groupe d’écoliers attendant le bus à Kyoto, les mobylettes soulevant la poussière ocre

à un carrefour de Ouagadougou, d’une fenêtre de Moscou les lourdes fumées blanches étirées

dans un ciel de neige, une devanture à Marseille pleine de lingerie criarde, un mendiant à genoux

sur un pont de Strasbourg, deux filles dans une cabine téléphonique de bois à Prague,

à Leipzig un tramway qui tourne en grinçant, le pavé mouillé d’Inverness, images qui passent

les unes sous les autres, vues superposées dans une identité brouillée, dans la mêlée des lieux

incertains, des lieux de passage, des lieux délocalisés. [1]

La ville sans conscience est un dispositif de boîtes noires. On peut en faire le diagramme du Panopticon, une quadrature scénique du plus terrible des labyrinthes, un labyrinthe en ligne droite, un écheveau de solitudes piranésiennes, une cartographie des clivages, un rassemblement de zones frontières délimitées par les signes et qui pourraient se passer de décor… Oui, tout cela.

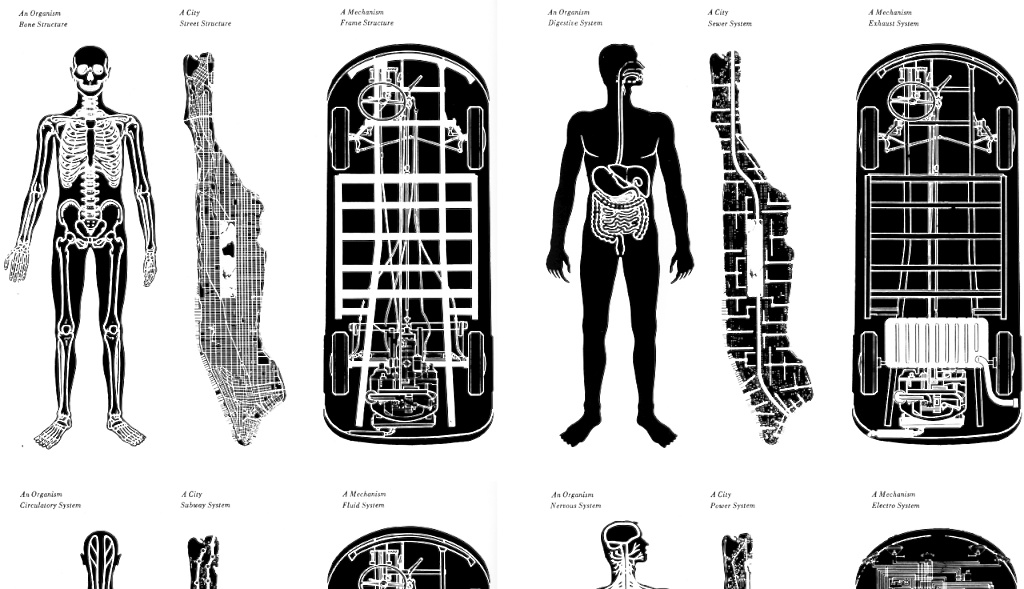

Comment dénoter autrement cette ville sans conscience ? Dans un contexte contemporain où la modernité philosophique est déconstruite, le sujet et l’objet deviennent, selon l’expression de Gilles Deleuze, « les plis d’une même réalité ». J’ai déjà évoqué ici le « pli sur pli » de la technique et donc de la ville. Les traditionnelles métaphores emboîtées de la ville qui la ramènent à un organisme ont l’avantage de dire l’entremise du lieu, sa dépense de liaison entre organes disparates, mais elles impliquent une téléonomie insupportable. Or, la ville est sans finalité. L’espace de la ville fournit des écarts à la norme, hybridations et bricolages du quotidien au bénéfice d’inventaire du poète ou du tératologiste.

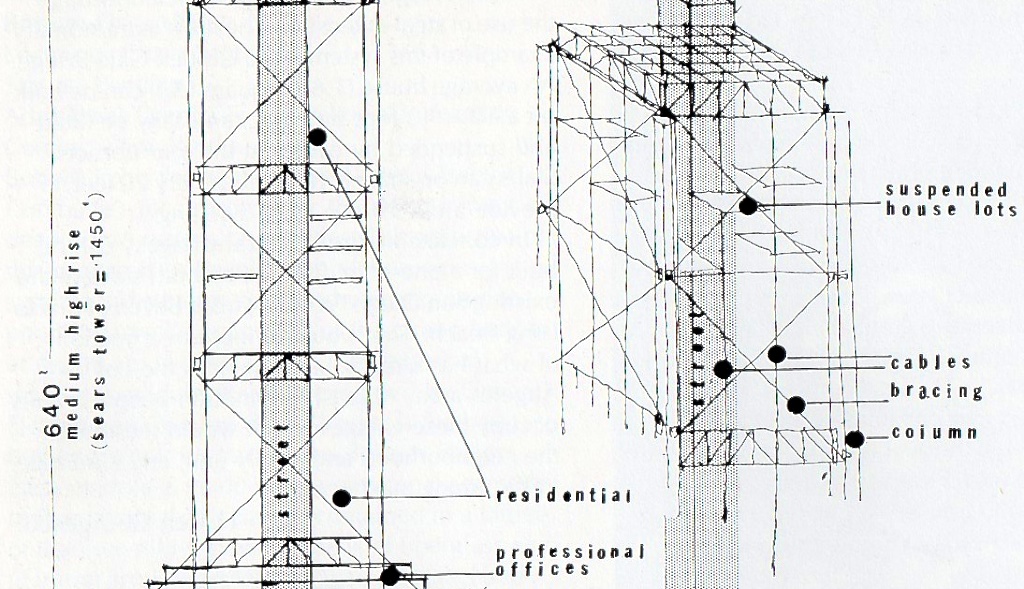

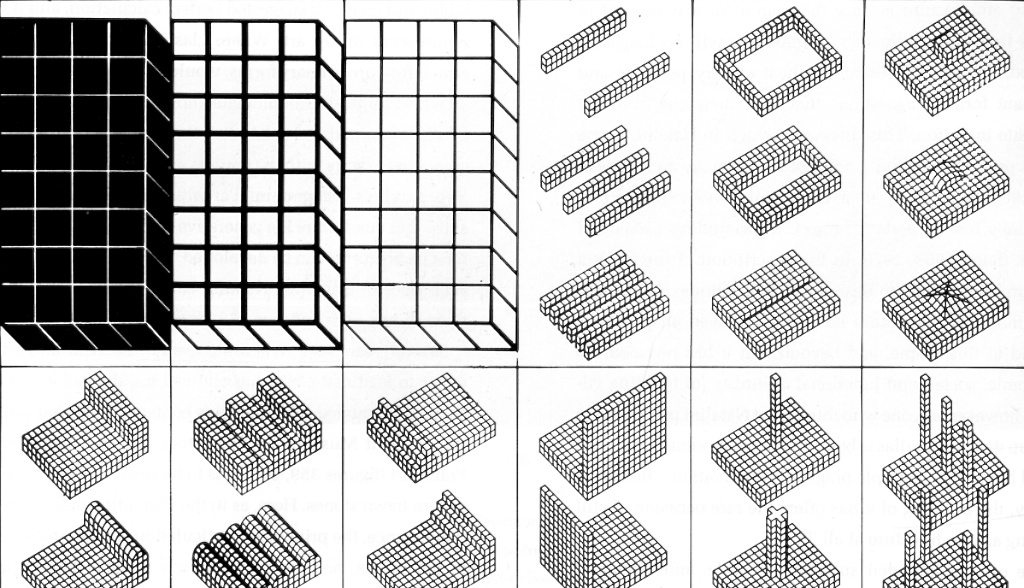

Pli sur pli, involution… Entre quelques blocs se diffuse le lacis des consciences. Et de bloc à bloc, s’emboîtent les conduites du vivre et les dispositions infinies de l’habitat, régulier ou transitoire. Les passages et les traboules figurent cela fonctionnellement et concrètement. Si finalement la condition de l’homme était d’habiter « en passant », comme le dit Jean-Luc Nancy, et qu’à cette condition humaine devait correspondre un « flâneur », nous devrions pouvoir figurer l’architecture correspondante à l’âge global du nomadisme, à savoir une forme de métaphore de ce monde containérisé des échanges internationaux de marchandises — imaginons un exosquelette pour y « plugger » des containers d’habitat nomade. On ramasserait alors l’étendue sans conscience de Los Angeles en une immense penderie à habiter.

Pli sur pli, dévolution… Les espaces familiers ne deviennent pas nécessairement « intimes » à celui qui les connaît, les vit et y réside le temps d’une « station ». Ils peuvent être « extimes », même si l’on y passe presque tout l’espace de temps disponible, comme au bureau par exemple. Étrange que ce mot « pause », qui définit habituellement la station, y désigne alors le « break », c’est-à-dire la façon d’affirmer une rupture avec la vocation du lieu. Il faudrait reprendre les Catégories aristotéliciennes en ce qu’elles ont justement de non kantien pour davantage creuser cet ethos pluriel de l’espace. Nous prenons position, nous adoptons une posture, nous nous plaçons (on peut noter la forme pronominale à la fois active et passive) : ces états — s’il est possible d’utiliser ce terme — sont relatifs à un faire. Être-en-position (keisthai chez Aristote), occuper une position (thésis) relève de l’être passif de la situation en un lieu, et en même temps de l’être actif d’une opération de détermination du lieu ou de cette place-ci où l’on vient se positionner. Prendre position c’est donc agir, non pas comme être isolé ou substance autonome, mais comme être-en-relation-avec d’autres êtres situés dans l’espace des relations. C’est donc intervenir dans la relation. C’est avoir une morale de samouraï.

Alors habiter le trajet entre les espaces devient une grammaire éthique, une manière de prendre position dans l’inhabitable et de restituer au « non lieu » des intensités relationnelles. Comme dans Blow Up de Michelangelo Antonioni, l’étrangeté de la ville moderne n’est pas un effet d’optique qu’il faudrait corriger. Le monde est plein de professionnels du droit, les “ortho-” qui voudraient nous faire marcher tels. Mais nous habitons torves, courbes et rusés, nous disséminons dans la cité nos chevaux de Troie, nos programmes déraisonnables et malveillants d’actions intriquées sans finalité.

Les urbanistes font régulièrement le lien entre la ville dense et la ville intense, mais bien souvent avec des modèles qui sont ceux de la centralité.[2] Rares sont ceux qui concèdent aux parcelles étalées de la ville diffuse — ces nappes bourgeoises indifférenciées et haïes des rationalistes de l’espace — une capacité à la détermination du lieu. Or, comme l’a résumé simplement Kevin Lynch, « la ville ne peut se comprendre autrement que comme une interaction de l’environnement urbain avec ses habitants ». Tout est dans la prétention inouïe à cette compréhension… Avec les instruments révolus de la « composition », la vulgate urbanistique trouve des rationalistes de « l’allocation de l’espace » tout déçus d’avoir finalement un crible qui laisse passer tant de filets de liberté. Il y a plein de trous… Le Poème symphonique pour cent métronomes de György Ligeti, que mentionne Bernardo Secchi, avec son diminuendo rythmique, est davantage propre à illustrer notre modernité, qui ne répugne pas à la contradiction formelle. « Si on parcourt l’espace de la ville européenne contemporaine depuis le continuum des tissus du centre vers les rythmes plus complexes de sa périphérie plus ou moins structurée par les projets de la modernité, pour arriver enfin aux rythmes simples de l’étalement ou de la dispersion, on est poussé à réfléchir au sens de cette analogie. La forme de la ville contemporaine est le produit matériel et imaginaire d’une multiplicité de sujets, chacun, comme les métronomes de Ligeti, avec ses idiorythmies, ses temporalités, sa propre rationalité. »[3]

Au rez-de-chaussée de la ville contemporaine, des multitudes de savoirs et savoir-faire d’appropriation s’intriquent en mouvement, de façon non synchrone. Comme le dit Arlette Farge, « la rue est un espace qui est lui-même créateur de certains comportements, et un espace qui modèle et module une population qui est nomade et qui passe, s’en va, retourne. »[4] C’est une assertion que nous devrions pouvoir étendre à la ville elle-même, formant le raisonnement pratique que nous pouvons vivre et délibérer dans l’emboîtement des positions, dans la relation urbaine et la médiété du pli sur pli. Reprenant encore Aristote et son éthique de la dis-position, disons que « la vertu est une disposition à agir d’une façon délibérée [héxis proairetiké], consistant en une médiété relative à nous ».[5] C’est finalement toujours le proche de la relation, celui qu’on reconnaît tel, mais en même temps le lointain, celui qui nous met à distance de nous-mêmes — au fait, c’était la semaine dernière le premier anniversaire du site et le centième billet publié ! — qu’on invite à sa table…

La semaine dernière, parmi les beaux liens urbains, il y avait aussi…

La cruelle ironie de l’histoire moderne de l’architecture http://ow.ly/4tP5K // Un bain de société de consommation http://ow.ly/4soxg // La mort de l’architecture? http://ow.ly/4soi7 // Le centre commercial de Sens dessiné par Claude Parent, on se bat pour son classement http://ow.ly/4sUJ2 // Oh! Les gars qui dessinent leurs plans couchés sur la table! http://ow.ly/4te8K // Encore une fabuleuse découverte de dpr barcelona « Fanciful Megalomania » by Jonathan Gales http://ow.ly/4tpyD // La carte du Rock à Manhattan http://ow.ly/4tgj0 // Dubai, le vide http://ow.ly/4twLk // En Espagne, la crise met fin à l’effet Bilbao http://ow.ly/4tPZ1 // La solution pour préserver les espaces verts de la deuxième couronne de Paris http://ow.ly/4tSRi // Hacking publicitaire dans les rues de Madrid http://ow.ly/4u75j // L’eau en tant que bien commun public, on en est loin. http://ow.ly/4ub0d // Chelovek s kinoapparatom / Man With A Movie Camera / L’homme à la caméra de Dziga Vertov http://ow.ly/4tpff voir et télécharger // Nemausus, un HLM des années 80 http://ow.ly/4ug3Y // Divin garage http://ow.ly/4vRE8 // Le Corbusier, source intarissable d’inspiration http://ow.ly/4vRpW // Les architectes et mai 81, une lecture inédite d’une époque architecturale française http://ow.ly/4vRA9 // Des villes rêvées, ou cauchemardées http://ow.ly/4vRrQ // There’s been plenty of aimless speculation over centuries as to what Manhattan would look like sans grid http://ow.ly/4vRIP // L’art est un chantier de ruines http://ow.ly/4vRBa

***

[1] Jean-Luc Nancy, La ville au loin, Éditions de la Phocide, mars 2011, p.45. Certains des textes ou fragments qui composent ce beau recueil sont en ligne.

[2] Voir la revue Urbia, consacrée aux « Intensités urbaines », N°9, décembre 2009.

[3] Bernardo Secchi, « Villes sans objet : la forme de la ville contemporaine », Mellon Lecture, 2008.

[4] « Entretien avec Arlette Farge », Tracés. Revue de Sciences humaines, N°5, 2004.

Pas encore de commentaire