Les terrains de jeux célestes des banlieues

Conférence prononcée à Port-de-Bouc, 05 déc. 2016

Note : nous laissons cette intervention dans son style « parlé », dans le contexte de l’exposition La sardine, le romarin et la torchère (voir ici). En voici le plan :

- La commémoration et la ruine

- Le paysage entropique

- L’achèvement du globe terrestre

- Esthétique de l’anthropocène

——————

Mon intervention n’expliquera pas comment la passion de Raphaèle Dumas et Gabriel Dutrait pour les paysages industriels a finalement débouché sur cette superbe exposition, « La sardine, le romarin et la torchère ». Encore que sur cette passion pour les paysages industriels, j’ai trouvé un document d’époque éloquent…

Vous avez sans doute reconnu Flashdance où Jennifer Beals, alias Alex Owens travaille comme soudeuse à Pittsburgh, USA, ville industrielle gangrénée par le chômage. Mais le soir, elle danse et elle s’évade, n’est-ce pas ?

Blague à part, Flashdance est sorti en 1983, au début du mandat de Ronald Reagan, au début du mandat de François Mitterrand, un peu avant la longue grève des mineurs britanniques de 1984-1985 dont Margaret Thatcher sortira gagnante. C’est une période de forte désindustrialisation qui s’ouvre ou plutôt qui s’amplifie.

Mais Port-de-Bouc avait déjà connu ça, car c’est plus de 40 ans de désindustrialisation qu’a traversé cette ville : Azur Chimie ferme ses portes dans la première décennie des années 2000. 40 ou 50 ans de désindustrialisation, ça fait tout de même pas mal pour une ville qui fête aujourd’hui ses 150 ans (Port-de-Bouc est devenue une commune le 2 septembre 1866, me dit Wikipedia). Une ville jeune, donc, mais qui a connu la ruine au sens littéral du bâtiment en décrépitude et au sens figuré de l’appauvrissement et du désarroi économique.

La commémoration et la ruine

Alors justement, j’aimerais débuter par cela, à savoir la commémoration et la ruine, ces deux thèmes pris de façon solidaire, afin d’une part d’expliciter le titre un peu étrange de cette intervention, « les terrains de jeux célestes des banlieues », et d’embrayer d’autre part sur un petit cheminement artistique.

Ainsi, Port-de-Bouc n’a que 150 ans. C’est bien plus qu’une ville nouvelle : Villeneuve-d’Ascq, Cergy-Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines sont nées de rien par décret de l’État dans les années 1970. Mais 150 ans, c’est bien moins qu’une ville moyenne française traditionnelle. Réfléchissant à cela, j’ai rapidement pensé aux villes de la conquête de l’Ouest des États Unis, qui ont exactement la même ancienneté. D’ailleurs, ce n’est pas pour me déplaire, Port-de-Bouc possède un très beau strip de ville américaine, sur la Route nationale, avec ses néons de nuit, son China Town et l’imitation du Moulin Rouge qui nous ramène davantage à Las Vegas qu’à Paris.

Cette œuvre, peinte vers 1872 par John Gast et originellement intitulée American Progress, est une représentation allégorique de la « Destinée manifeste ». Il s’agit d’une jeune-femme qui amène la lumière de l’évangile et de la civilisation à l’ouest avec les colons américains pour ainsi dire sous ses jupes comme dans les représentations de la Vierge protectrice du Quattrocento, câblant le télégraphe et ouvrant les lignes de chemin de fer dans son sillon. Ce pourrait être une métaphore de la communication moderne au sens de Marshall McLuhan. Sur le côté du tableau, les indiens, les bisons et les ours fuient cette lumière irradiante, repoussés dans les ténèbres de l’ouest sauvage et bientôt, de l’oubli. « C’est notre destinée manifeste de nous déployer sur le continent confié par la Providence pour le libre développement de notre grandissante multitude », écrit en 1845 un journaliste new-yorkais à propos de l’annexion du Texas.

La « Destinée manifeste », on le voit, laisse entendre que c’est une force inéluctable, à la fois biblique et naturelle, qui conduit la jeune nation américaine… Il faut se rappeler aussi des écrits poético-politiques de Walt Whitman sur la nation américaine comme « force géologique » (cf. Manuel d’Amérique). Mais aujourd’hui que nous regardons cette peinture (assez mauvaise au demeurant), nous lisons l’allégorie à contre-pied. On ne peut pas s’en empêcher, on ne peut pas avoir une lecture positive de ce tableau aujourd’hui : on se dit au contraire que c’est la catastrophe dont est porteuse la « Destinée manifeste », on se dit que c’est là que ça a commencé à mal tourner, on se dit qu’elle annonce la destruction de la nature, l’entropie du grand paysage, l’exploitation sans relâche des humains comme des ressources naturelles, l’urbanisation et l’annexion indéfinie du territoire par le goudron et le béton, les pollutions et les inégalités sociales et raciales, etc.

Revenons à Port-de-Bouc avec cette représentation en tête, avec cette inversion des valeurs dans la symbolique de la conquête. Cherchant à élucider ce qui au travers des thématiques du paysage et de la ruine pouvait m’aider à entrer dans la commémoration de Port-de-Bouc, y compris et surtout même dans son versant artistique, dans la célébration de son territoire si singulier qui est pratiquée ici, je suis tombé sur un texte du grand spécialiste américain du paysage, aujourd’hui décédé, John Brinckerhoff Jackson. Il s’agit du texte intitulé « La nécessité des ruines » (1980, trad. française 2016).

Jackson s’efforce d’expliquer dans ce texte une modification de tournure vis-à-vis des commémorations, des monuments qui les fixent et des initiatives de préservation des lieux historiques. C’est bien le qualificatif « historique » qui change d’acception, dès lors qu’un tournant se dessine de plus en plus clairement dans l’œuvre de mémoire publique, surtout quand elle est populaire. En effet, Jackson observe la percée, à partir des années 1960 aux États-Unis, d’une fonction de commémoration qui ne vise pas les grands hommes, mais l’homme du quotidien, qui n’édifie pas de grands monuments mais reconstitue des situations anciennes, qui ne célèbre pas des vertus et des grands principes politiques mais quelque chose comme « le bon vieux temps ». Âge des diligences et du rail, de la conquête de l’Ouest et des villes pionnières, épidémie de reconstitutions factices le long des bords de route, « disneyfication » d’une époque et de ses attributs, fêtes folkloriques en costumes, etc. : tels sont les nouveaux témoins d’une façon d’honorer le passé que Jackson raccorde à une forme de « religiosité ».

Selon Jackson, en effet, deux attitudes « religieuses » se succèderaient dans les usages de la commémoration aux États-Unis : l’attitude « contractuelle » (les hommes ont conclu un pacte avec la divinité, comme dans les grands monothéismes) et l’attitude « évolutionniste » (les hommes sont nés avec la Création du monde). Dans la seconde, les croyants font corps avec leur environnement, et c’est l’ordre originel de cet environnement qu’on s’emploie à préserver et restaurer, ou bien à honorer par des rituels. Peu importe donc que les WASP Américains aient considérablement modifié leur environnement avec tous les désastres que l’on sait, c’est une force quasi « naturelle » que la jeune nation incarne (ou retrouve l’allégorie de la conquête de l’ouest, la Destinée manifeste). Ainsi, la célébration du « bon vieux temps » procède-t-elle pour Jackson de cette nouvelle posture religieuse… Il s’agit de restaurer un état originel, quand bien même celui-ci ne daterait que d’il y a 150 ans.

Pour Jackson, les ruines sont toutefois nécessaires à ce retournement de la célébration mémorielle, comme pour susciter le désir de restauration et de préservation : l’état d’abandon et de déshérence de bâtis anciens, de fermes comme d’industries, etc. motiverait l’élan joyeux de les restaurer et de communier avec l’époque ancienne, plus authentique, imprégnée des valeurs de simplicité et d’harmonie. C’est ainsi que la passion pour le paysage ancien nécessiterait, comme par jeu dialectique, le constat de sa disparition, de l’étiolement d’une condition vernaculaire – c’est-à-dire du registre de la vie quotidienne – que connaissaient nos ancêtres. Pour Jackson enfin, cette mode populaire est anhistorique et supporte très bien le simulacre : « Pas de leçon à apprendre, pas de contrat à honorer ; nous nous abîmons dans un état d’innocence, nous nous fondons dans le décors. L’histoire cesse d’exister. »

La perspective qu’adopte Jackson dans ce texte, avec ces deux soit-disant ferments religieux du rapport au monument, à l’histoire, au paysage et à la ruine, je ne la trouve pour ma part pas convaincante.

Reprenons sa distinction. Dans la version que Jackson appelle « latine » de célébrer le passé, et qui répond aussi aux critères du « culte des monuments » donnés en 1903 par Aloïs Riegl (valeurs d’ancienneté, d’histoire, de remémoration et d’usage), il semble clair que nous avons affaire à une perspective naturaliste, où l’on honore à travers le rappel des (hauts) faits historiques, les effets d’une volonté humaine et uniquement ceux-là. Les ruines sont des témoignages matériels de la culture, qui s’oppose à la nature, et dont la signification est référée aux fonctions rationnelles et au sens du beau que la volonté humaine a imprimé dans la matière. Les ruines contribuent donc au patrimoine historique d’une culture en tant qu’intériorité consciente d’elle-même au travers de sa production symbolique comme matérielle. Le paysage « naturel » pour sa part peut être préservé et protégé justement parce qu’il se distingue des productions des savoirs et savoir-faire humains (c’est la fameuse wilderness qui survient en Amérique du Nord avec les écrits de Henri David Thoreau et la création des grands parcs naturels). À l’opposé, le paysage naturel anthropisé, modifié par la présence des hommes, hybridé et altéré, n’est pas digne de préservation.

Dans la seconde version de la commémoration, la « nouvelle » forme que Jackson baptise d’« américaine », domine en revanche non pas tant la sincérité historique et l’intériorité des valeurs, qu’un système ambiant, avec un régime esthétique et symbolique de correspondances : des qualités sensibles, des apparences, des décors… Cette façon de célébrer le « passé » relève d’une autre représentation du monde par rapport à la précédente. C’est ce qui se passe dans la restauration des époques du western qu’observe Jackson aux États-Unis. La ruine n’y est pas tant alors un témoignage historique qu’une fonction indiciaire dans un système symbolique, qui s’attache d’autres éléments paysagers, tels que la silhouette du cowboy Marlboro, un troupeau de bisons paissant ou le Grand Canyon.

C’est pourquoi on construit parfois des simili ruines, des vestiges factices, des petits pans de murs de briques tel que celui derrière lequel s’abrite John Wayne à la fin de Rio Bravo, ce que tait Jackson alors qu’il a bien dû constater aussi ces éléments de décors « reconstitués » dans les villes du Texas et du Nouveau Mexique et qui bourgeonnent dans toutes leurs réinterprétations architecturales pop et post-modernes.

Contrairement aux allégations de Jackson, dans la propension « analogique » de la commémoration et non « naturaliste », ce n’est pas tant qu’il n’y a pas d’histoire, que cette dernière aurait disparu, mais plutôt que l’ancienne époque, celle du « bon vieux temps » est emboitée dans la nôtre comme une ambiance ravivée, une toile de fond à laquelle concourent tous ceux qui prennent plaisir à composer et restituer un tableau vraisemblable (et non pas véritable) de la vie d’autrefois.

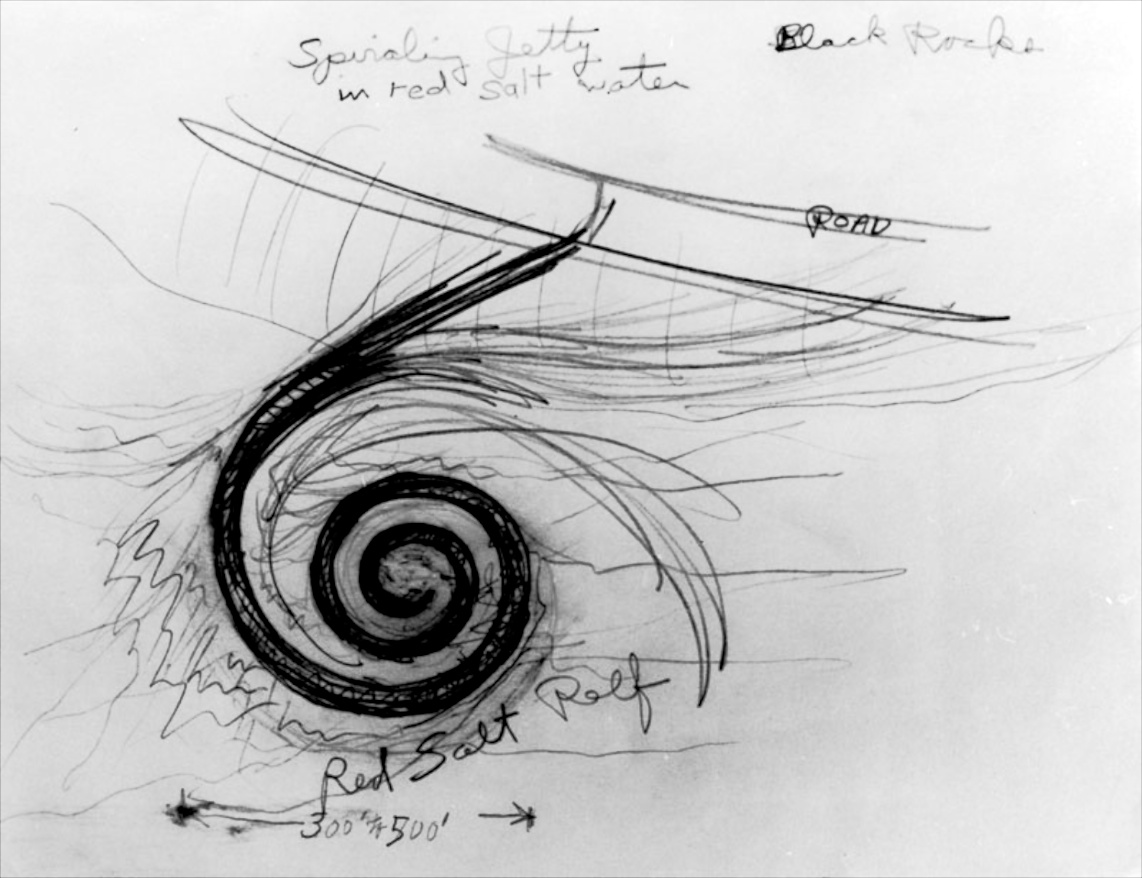

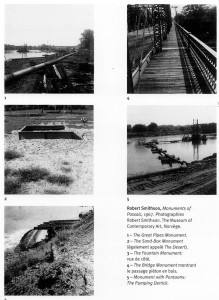

Allons un peu plus loin. La « nécessité des ruines » se fait sentir aussi dans les paysages anhistorisés, dans le vernaculaire tiède de la vie quotidienne où le flou domine tant dans l’assignation des usages que dans la dimension esthétique de l’espace environnant. L’artiste Robert Smithson, l’un des grands animateurs du courant artistique du Land Art – tout le monde le connaît pour son œuvre Spiral Jetty –, dans un article qui a fait date, « A Tour of the Monuments of Passaic » (1967), soutient ainsi que le paysage urbain insipide et ordinaire des périphéries de ville devient dans nos temps actuels une « antiquité récente ». Il place en exergue de son texte une observation de l’écrivain Vladimir Nabokov : « aujourd’hui, nos appareils photos rudimentaires enregistrent à leur manière notre monde assemblé et peint à la hâte » (Invitation au supplice).

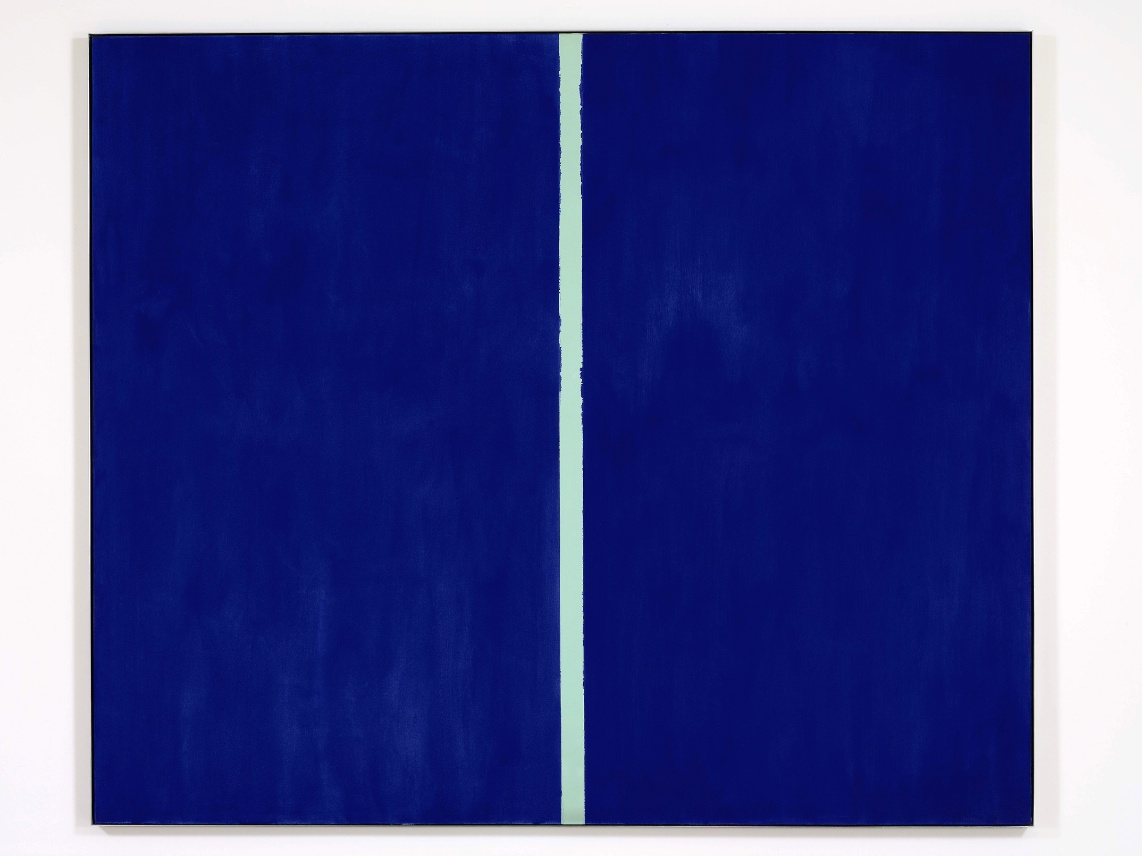

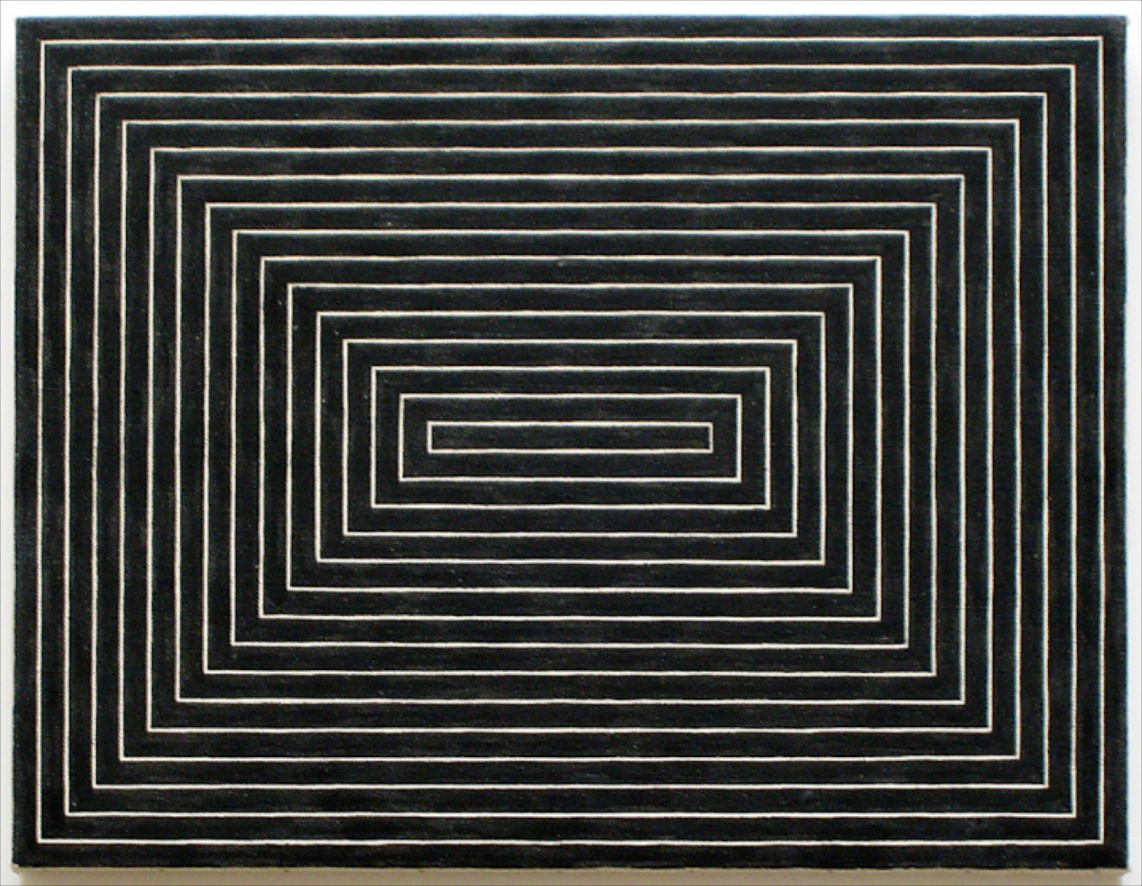

Nous sommes en plein développement du courant artistique dit « minimaliste », dont les précurseurs en peinture sont notamment Barnett Newman et Frank Stella, courant qui s’étend à tous les domaines de la création et prône une économie maximale des moyens et une absence de subjectivité de l’artiste. C’est un art non allusif, non référé à quelque chose comme le réel dont il faudrait produire une représentation. What you see is what you see, a dit Frank Stella.

Robert Smithson va s’intéresser de très près à cette question de la fonction de référence de la représentation artistique. Avec la citation en exergue de Vladimir Nabokov, il nous indique déjà son orientation : le monde réel lui-même est une représentation imparfaite, une sorte d’image photographique délavée dont l’artiste viendrait à son tour prendre la photo.

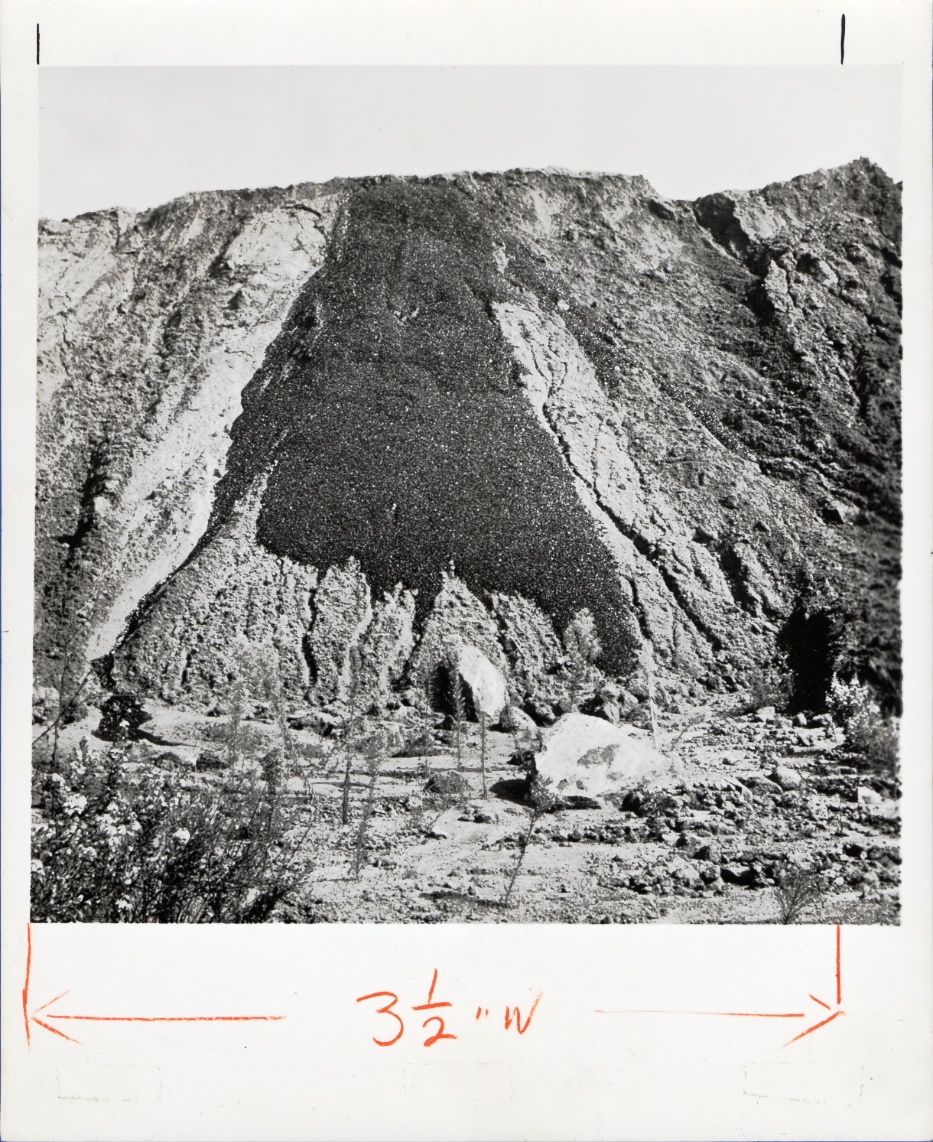

Dans « A Tour of the Monuments of Passaic », Robert Smithson va se promener dans une petite ville du New Jersey, Passaic et réalise quelques photographies avec son Instamatic. D’ailleurs, dans une mise en abîme caractéristique de cet artiste, ces photos, la carte qui répertorie les « monuments », les quelques objets collectés sur place, cet article-même et puis la visite guidée qu’il organise à partir de la galerie d’art constituent une œuvre à part entière, qui remet en question une quelconque fondation de la représentation artistique.

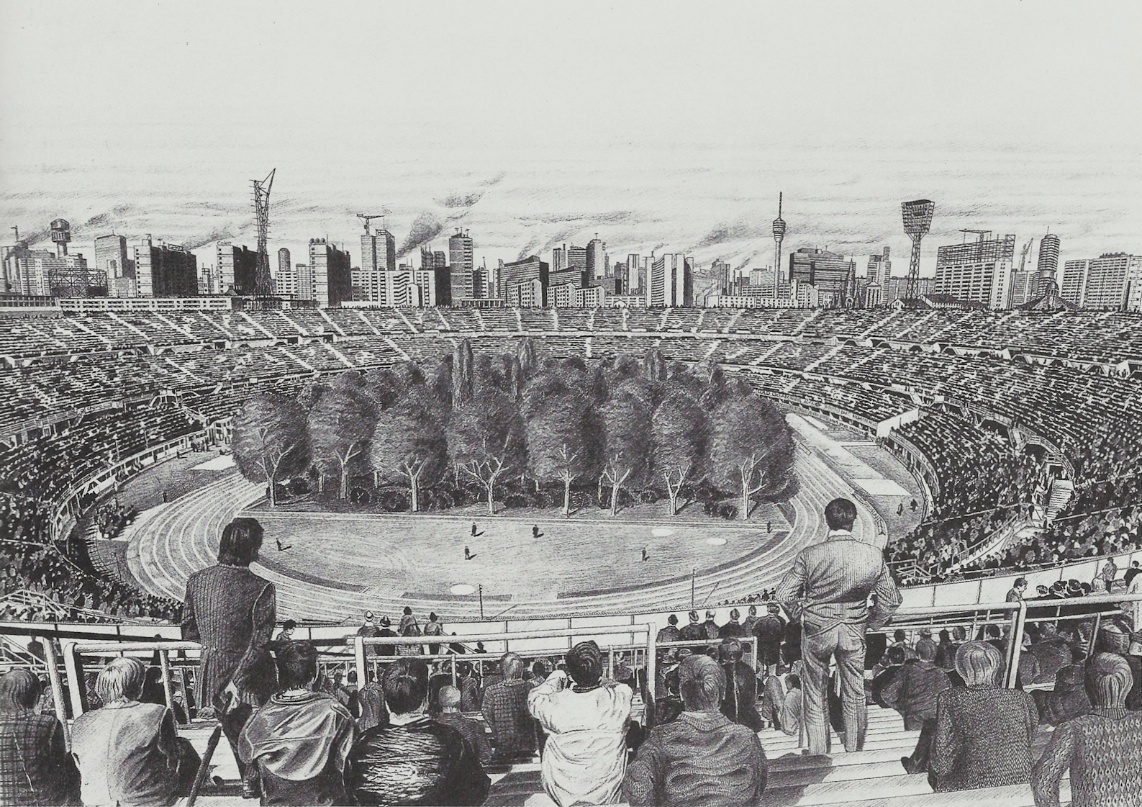

Robert Smithson remarque que le paysage ambiant de cette petite ville prolifère de « ruines à l’envers », comme si du point de vue géologique ou archéologique les infrastructures et bâtiments en train d’être construits montaient en ruine. En ce sens, les « monuments » relevés par Smithson n’ont pas de passé et le paysage est plutôt « une espèce de monde autodestructeur et de carte postale, d’immortalité ratée et de grandeur oppressante ».

La ruine inversée est comme une pathologie de la modernité, un poison instillé dans la représentation naturaliste du monde, et qui désignerait vis-à-vis de la conscience historique une désillusion : ce paysage n’est pas détenteur d’un passé, il est en suspension dans une forme désuète de futur. Il appartiendrait donc à cette nouvelle forme de commémoration qu’est l’art, l’œuvre d’art, la mission de célébrer à sa manière cet inachèvement.

« Je suis convaincu que le futur est perdu quelque part dans les dépotoirs du passé non-historique, écrit Smithson. Il est dans les journaux d’hier, dans les publicités insipides des films de science-fiction, dans le miroir factice de nos rêves refoulés. Le temps transforme les métaphores en choses et les empile dans des chambres froides, ou les pose dans les terrains de jeux célestes des banlieues. » (Nous soulignons)

Ici, pas de patrimonialisation ni de rappel des grands événements, seulement une odyssée ayant pour ambition de faire exister cette valeur d’éternité et de déchéance à la fois du paysage, lequel est généralement entropique et annonciateur d’une catastrophe plus universelle.

Le paysage entropique

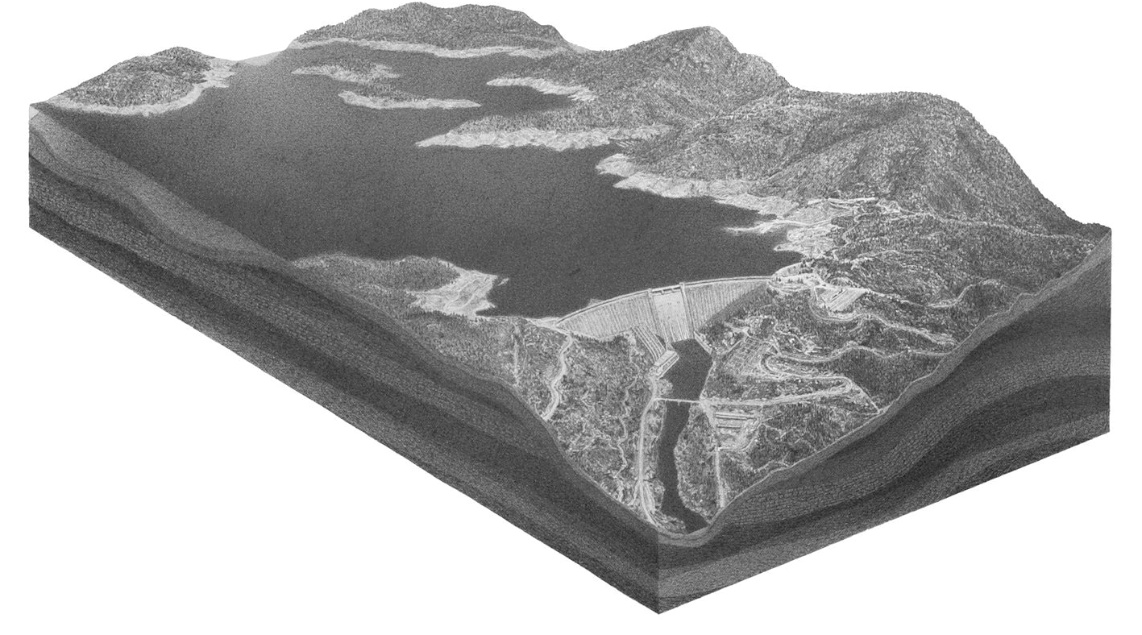

Pour caractériser ce paysage entropique, Robert Smithson va instituer un aller-retour entre la galerie d’art et un espace non artistique, comme Passaic et ses monuments par exemple, ou plus généralement des carrières abandonnées, des mines et des dépotoirs incertains. Le Land Art va beaucoup s’intéresser aux mines pardessus tout autre paysage industriel. Au passage – petite digression –, si le Land Art tourne autour des entreprises minières, avec parfois une position ambiguë voire cynique (notamment Morris), c’est aussi en vertu d’un contexte économique et écologique précis. En 1973, le Sénat américain vote le Land Reclamation Act, une loi imposant la réhabilitation des sols exploités par l’industrie minière. Cette loi stipule qu’il faut, après exploitation, restaurer le site dans son état d’origine « compte tenu de son utilisation passée et de l’usage éventuel que l’on peut faire de ce lieu ». En France, le décret du 21 septembre 1977 stipule à son tour (article 34-1) que lorsqu’une installation classée cesse son activité, « l’exploitant doit remettre le site de l’installation tel qu’il ne manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ». Dans un entretien intitulé « L’entropie rendue visible », Robert Smithson (1973 est l’année de sa mort accidentelle) soulignait l’absurdité qu’il y avait selon lui, en matière de paysage entropique, à vouloir remettre en état les exploitations minières, déclarant que la législation du Land Reclamation Act répondrait à « un rêve très vague se rapportant à un monde idéal depuis longtemps disparu. C’est une tentative pour retrouver une frontière, un ordre naturel qui n’existe plus. »

Ce qui compte, c’est que l’expérience artistique selon Robert Smithson va se passer dans un entre-deux, dedans/dehors, comme ici dans cette exposition à Port-de-Bouc. Robert Smithson décrit cette dualité en termes de site et non-site, jouant ainsi sur l’homophonie en anglais entre sight (vision) et non-sight (non-vision).

À Passaic, la perte ville du New Jersey, le site est comme un mirage, une projection de l’esprit, une illusion perceptive. Le ressenti du site fait fond sur une perturbation des rapports spatiaux au travers desquels nous mesurons le temps. Le futur et le passé sont rassemblés et brouillés. Dans la visite de Passaic et des reliquats d’installations industrielles que Smithson élève ironiquement au statut de monuments, le site devient « un lieu où, loin d’être recueilli dans un objet de commémoration, le temps s’engouffre et disparaît irrémédiablement. Privé de temporalité, l’espace perd en même temps toute orientation, car les monuments n’en constituent plus aucun repère. » (Gilles Tiberghien, Land Art, 2012, p.117)

Cette perturbation vis-à-vis du paysage et de sa représentation ouvre la possibilité pour l’art d’un dispositif par lequel la forme du site, sa plasticité, devient réversible. Robert Smithson prolonge ce mouvement spéculaire en dissociant un même espace en deux lieux : le site et le non-site.

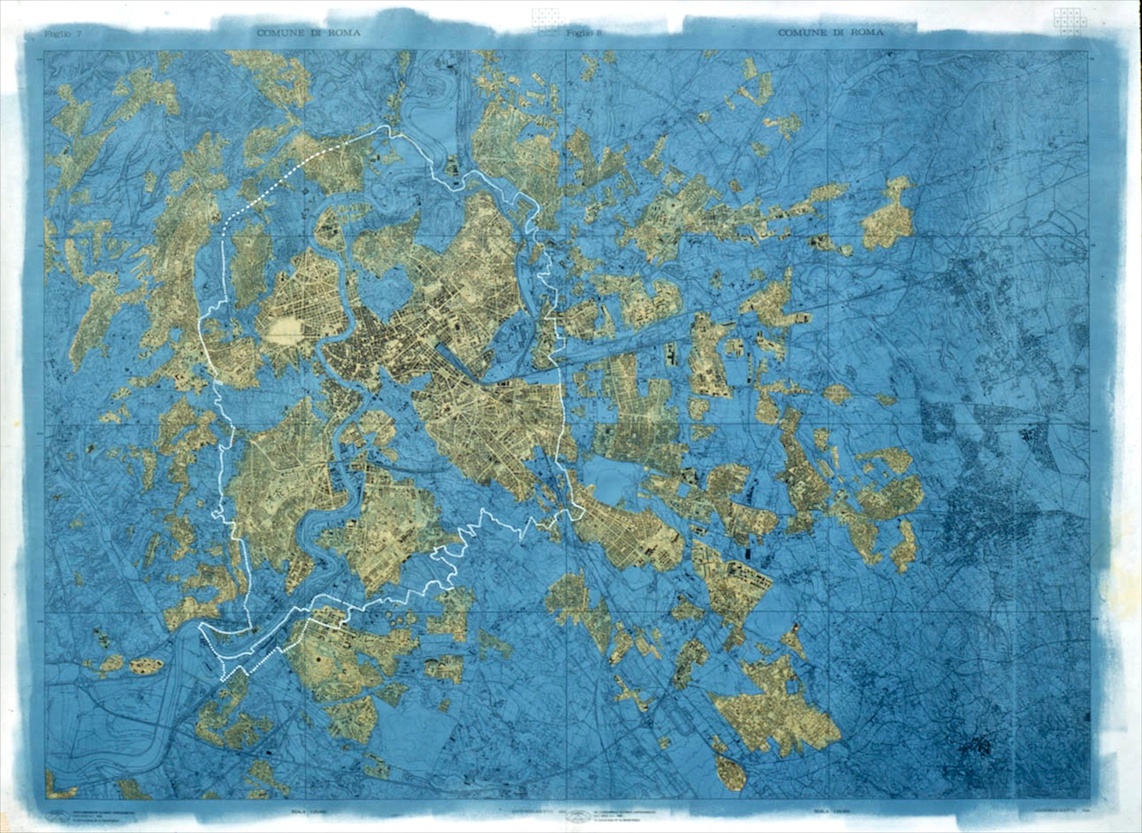

Robert Smithson hybride dans le non-site le texte, la photographie, la carte, des conteneurs, etc. La carte n’est pas là pour nous aider à nous y retrouver mais pour nous isoler dans la marge, comme on le voit dans Mono Lake Nonsite (1968). Nous restons au bord du site, sur les rives. Cela signifie que l’organisation d’une perspective centrée sur le paysage est illusoire. Il y a là, au détour de l’œuvre, une critique majeure de la posture romantique sur le paysage. Avec la carte, nous savons bien sûr que nous avons affaire à un espace abstrait. L’espace géographique y est réduit à deux dimensions : nous l’analysons au travers de la carte tout en sachant que la troisième dimension nous manque. C’est-à-dire que l’observateur a un point de vue de nulle-part. Toute la modernité repose en grande partie sur ce point de vue de nulle-part, je vais y revenir plus loin. Robert Smithson nous dit en quelque sorte : « non, vous n’êtes pas “nulle part”, vous êtes sur le bord d’une dilution de l’espace », et puis encore : « non, vous n’accédez pas à une représentation objective du lieu comme ça, aussi simplement, en allant sur le site, le paysage se dérobe à vous ».

Voici un échange entre Robert Smithson et Dennis Oppenheim en 1968 à propos de cette question.

———

Robert Smithson : Le site est le lieu où ce qui devrait être n’est pas. Ce qui devrait s’y trouver est désormais ailleurs, généralement dans une pièce. En réalité, tout ce qui a quelque importance se passe en dehors de la pièce. Mais la pièce nous ramène aux limites de notre condition.

Dennis Oppenheim : Alors pourquoi se compliquer la vie avec le non-site ?

S.: Pourquoi je me complique la vie ?

O.: Pourquoi ne te contentes-tu pas de désigner un site ?

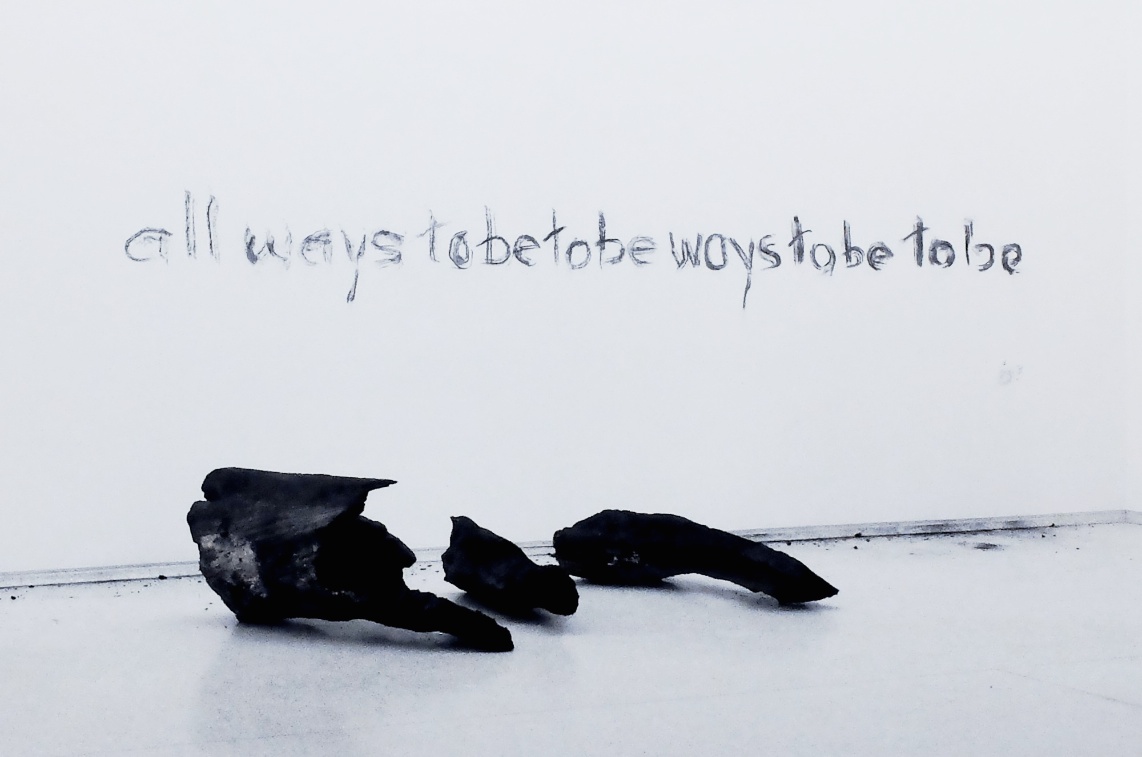

S.: Parce que j’aime sentir le poids du matériau. J’aime l’idée de ramener des roches que j’expédie de tous les points du pays. Cela accentue encore l’impression de pesanteur que je ressens. Si je me contentais d’y penser, d’en retenir simplement l’idée, je pratiquerais une réduction idéaliste, ce qui m’intéresse assez peu.

———

L’œuvre d’art est non-site. Et ce non-site désigne forcément le site. Mais le site est justement ce qui est changeant, il n’a rien d’immuable (il est composé de matière organique, de matériaux, de terre qui s’érode), alors que l’œuvre d’art offre quelque chose comme une forme « en soi », d’essence immuable. Smithson propose cet aller-retour entre d’un côté l’œuvre en soi, intelligible actuelle, et de l’autre la « sédimentation » d’un processus où construction et dégradation sont la même chose. Dans certaines de ses œuvres, Smithson fait assurer aux miroirs cette dialectique site/non-site. Le site est le reflet du non-site (miroir).

« Le non-site ne représente pas le site, pas plus, d’ailleurs, qu’il ne le signifie vraiment puisqu’il renvoie à une réalité multiforme, évanescente, qui contamine en retour la nature même du non-site. Comme si, dans un espace troué verticalement, l’art n’avait d’autres ressources que de canaliser le flux et le reflux du temps, créant des sites où il n’y avait rien et transformant lieux et paysages en simple signe de leur supposée présence. » (Gilles Tiberghien, Land Art, 2012, p.236)

On en vient alors à ne quasiment plus produire d’objets artistiques, la surface terrestre étant déjà remplie d’objets hétéroclites. Rappelons la phrase de Smithson qui nous guide ici : « Le temps transforme les métaphores en choses et les empile dans des chambres froides, ou les pose dans les terrains de jeux célestes des banlieues. »

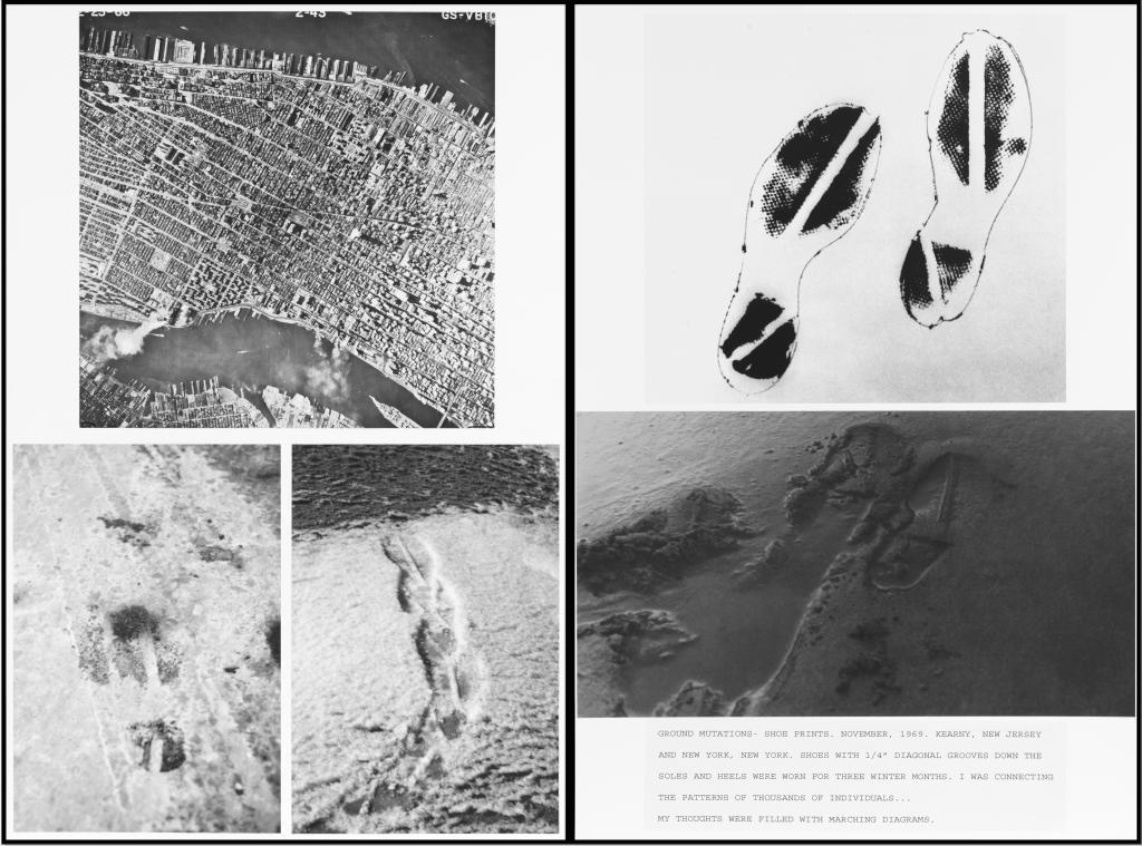

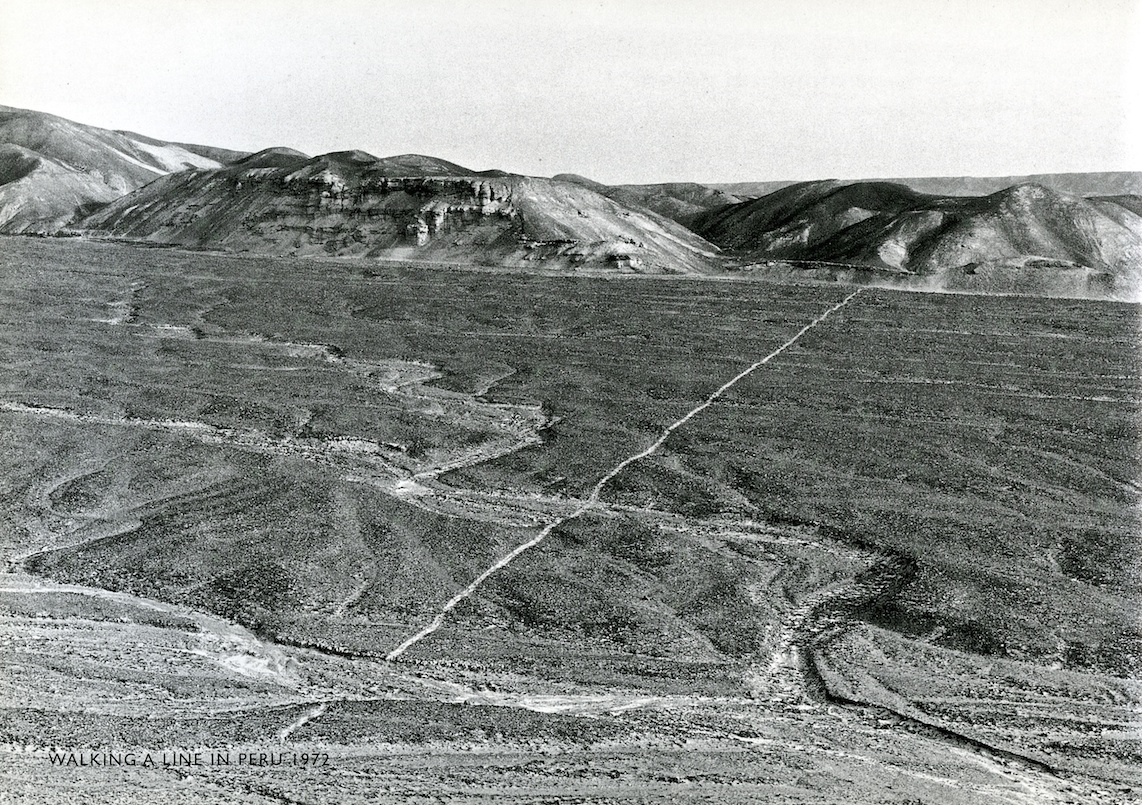

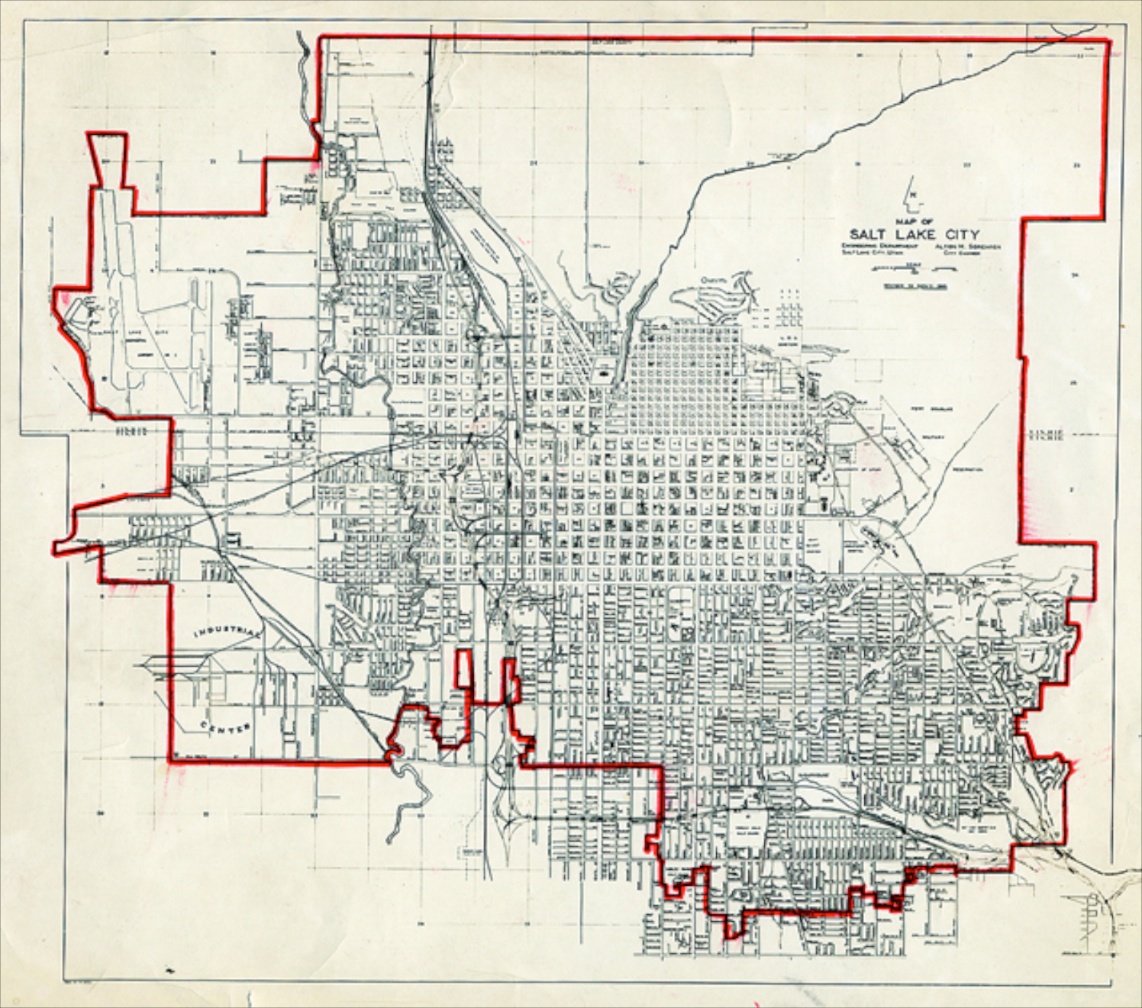

La trace sur le site plus que l’inscription ou l’œuvre matérielle devient un leitmotiv de nombreux artistes. Walter de Maria réalise ainsi One Mile Long Drawing (1968), qui consiste en deux lignes parallèles de un mile de long tracées dans le désert de Mojave, séparées l’une de l’autre par 3,6 mètres. Dennis Oppenheim marche dans la banlieue de New York et fait le relevé de ses empreintes comme un paléo-anthropologue (Ground mutations, 1969). Richard Long est bien sûr célèbre pour ses sculptures sans matière, cultivant la trace du passage dans des lieux désertiques et la fixant simplement par la photographie. Il y a aussi une performance bien moins connue de Gianni Pettena, Red Line (1972), qui repose sur le tracé d’une ligne rouge continue au milieu de la route sur 45 kilomètres autour de Salt Lake City, rendant visibles les frontières administratives et procédant au partage ville/nature.

L’achèvement du globe terrestre

Il faut sans doute dire que ce choix récurrent des étendues désertiques à la géologie de science-fiction – sites que personne ne voit ou presque sinon l’artiste, comme dans le cas de Spiral Jetty –, ce choix s’inscrit dans le contexte d’une sorte de « tragédie du paysage » et de tout un ensemble d’alertes environnementales qui vont avoir une incidence forte sur la pratique artistique.

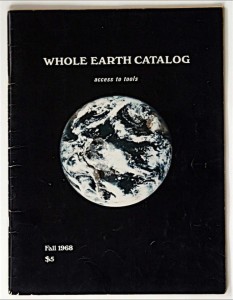

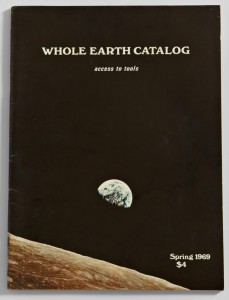

Le champ de l’art dit « environnemental » est immense et arborescent, je ne vais pas m’y aventurer, d’autant que ce qui m’intéresse ici, dans l’exposition où nous sommes, c’est la reconnaissance, à mon avis plus avancée, du caractère peu spontané et intuitif de quelque chose comme l’environnement, c’est au contraire l’attention aux glissements d’échelle, cette succession d’échelles de perception qui toujours relocalise et connecte – on le voit très bien dans le second carnet de bord de Gabriel et Raphaèle – au lieu de faire de grands ensembles et de tout hypostasier dans quelque chose de bien rond et intégrateur comme « la nature ». Mais pour comprendre cela, il faut accepter un nouveau détour. Il y a de ce point de vue un ouvrage un peu OVNI mais incontournable dans la contre-culture des années 1968, c’est le Whole Earth Catalog, dont voici deux couvertures.

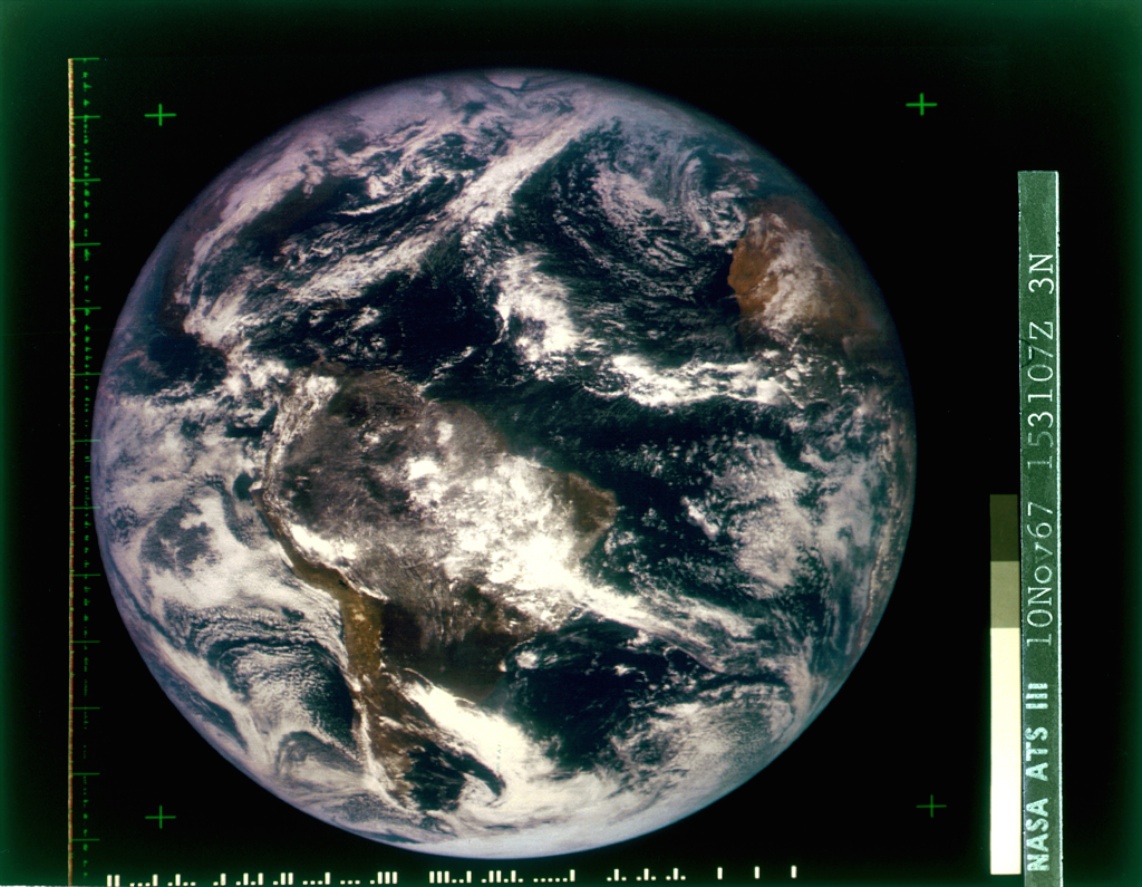

Le Whole Earth Catalog exprime le romantisme californien dans toute sa splendeur, un mélange de culture Do It Yourself, de deep ecology et de pensée libertaire et libérale. Des millions d’exemplaires se sont vendus entre 1968 et 1971. D’aucun, comme Steeve Jobs, y ont vu ce fourre-tout nourricier, cette stimulation intellectuelle qui allait se rééditer avec les premiers âges de Google. Sa couverture iconique, avec la Terre vue de l’espace, étendait le bric-à-brac du système des objets à l’échelle, incommensurable jusqu’alors, de la planète toute entière. Sept sections délimitaient ce « tout » de la Terre : Understanding Whole Systems, Shelter and Land Use, Industry and Craft, Communications, Community, Nomadics, Learning… Les deux couvertures que j’ai sélectionnées reproduisent les deux premières images de la Terre construites/assemblées par la NASA, qui ont une influence considérable, à l’époque, sur la prise de conscience de la fragilité du système Terre.

Vue de l’extérieur, depuis l’espace, la Terre présente le spectacle tragiquement beau de notre foyer, de notre habitat, bien circonscrit par cette fine enveloppe atmosphérique. Le savoir méthodique et instrumental de la NASA qui invente un sujet connaissant en position privilégiée d’observateur extérieur à la nature est à double tranchant, et par-delà les revendications environnementales, il arme surtout deux fantasmes : celui d’une surveillance, d’un monitoring synoptique de la Terre, d’une part, et celui d’une ingénierie toute puissante, celle du « vaisseau spatial Terre », qui considère la planète comme un système fermé, une machine cybernétique (vient du grec kubernêtykê, art de conduire, de piloter) qu’on pourra entièrement maîtriser. Ce n’est pas un hasard si le Whole Earth Catalog fait aussi une grande place à la pensée d’un ingénieur « total » comme Buckminster Fuller.

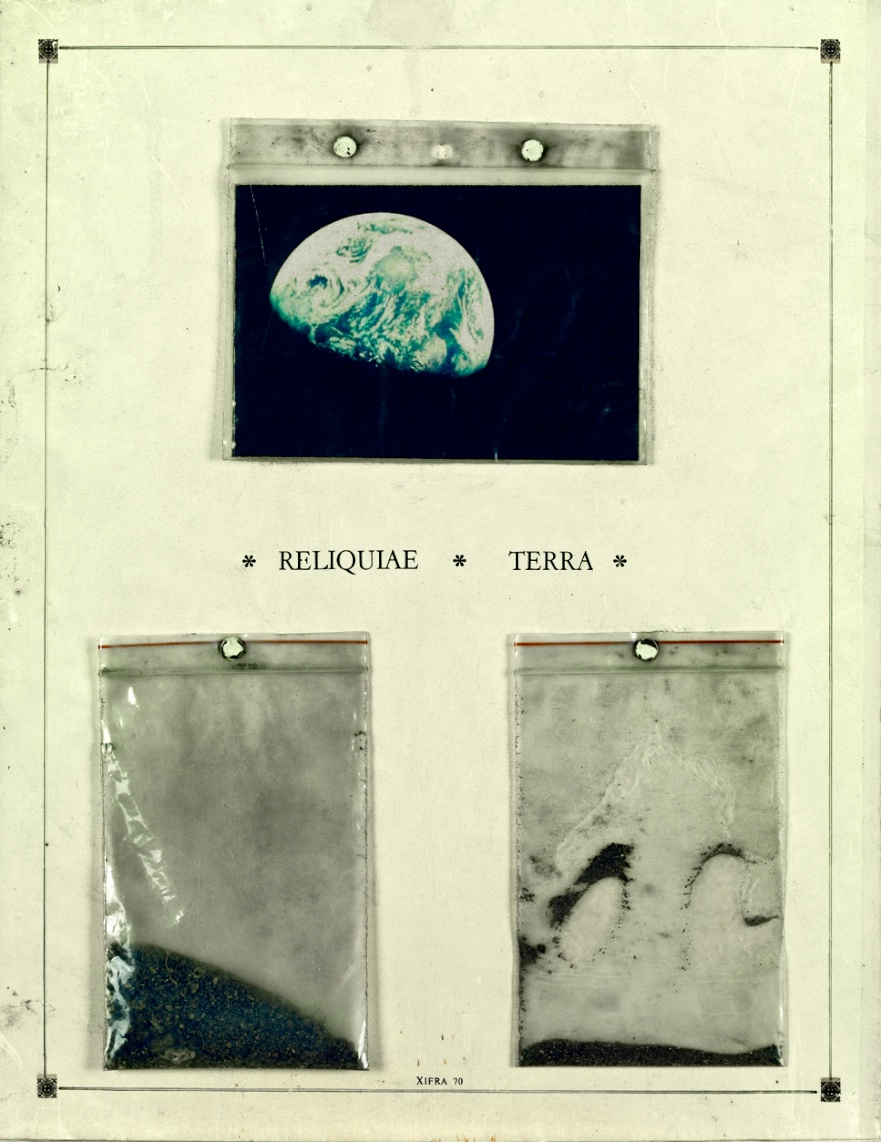

Avec les considérations environnementales et la psychose de la bombe nucléaire, l’imaginaire catastrophiste prend le dessus sur les rêves de villes habitées sur la Lune. À proximité de Las Vegas et surtout de Yucca Flat, le site de tests nucléaires de l’armée américaine, l’artiste Jean Tinguely met en scène une hypothèse de fin du monde où sa sculpture hétéroclite, précédée d’une parade d’objets vestiges d’une société d’abondance, s’autodétruit devant la caméra. La fin du monde, retransmise à la NBC qui a commandé ce projet, peut se répéter indéfiniment à la télévision. Cette compulsion de destruction, on la retrouve dans une des dernières scènes du film d’Antonioni, Zabriskie Point (1970). Jaume Xifra ferme le bal avec un portrait post-mortem de Blue Marble (c’est à nouveau l’image prise depuis Apollo 8 en décembre 1968, mais sans la Lune), comme si un restant de poudre de notre astre glissé dans une vulgaire poche plastique était épinglé au mur d’un extra-terrestre. L’image du globe est donc bien une illusion, rien de plus, un reliquat de la « vue de nulle part » dont parlait Robert Smithson à propos des sites du Land Art. Le globe de la globalisation est inhabitable. On le voit ici métaphoriquement avec l’incendie de la biosphère de Montréal (une construction de Buckminster Fuller) en 1976.

Esthétique de l’anthropocène

Je crois que nous connaissons aujourd’hui plus que quiconque avant nous quelque chose de très analogue à cette destruction du globe, c’est-à-dire à cette impossibilité de maintenir la vue de nulle part. Nous ressentons la nécessité de revenir sur terre, de façon très concrète. Ainsi, si nous reprenons la discussion que nous avons menée sur la commémoration et la ruine à l’aide de la théorie de Robert Smithson, l’artiste suit une conception nouvelle du sens de l’histoire. Il ne croit pas à la flèche irréversible du temps (des naturalistes) ; il n’adhère pas aux emboîtements bigarrés d’époques (des analogistes) ; il évolue à la bordure d’une spirale qui est celle de la géohistoire. C’est cela que l’art va célébrer, cette position à la bordure mais en même temps au cœur de toutes les boucles de rétroaction du système terre. « C’est plutôt, écrit Bruno Latour, une fusion lente et progressive de vertus cognitives, émotionnelles et esthétiques, grâce aux moyens par lesquels les boucles sont rendues de plus en plus visibles, par les instruments et les formes d’art de toutes sortes. À travers chaque boucle nous devenons plus sensibles et plus réactifs aux fragiles enveloppes que nous habitons. » (Bruno Latour, « L’Anthropocène et la destruction de l’image du Globe », in Émilie Hache, De l’univers clos au monde infini, 2014.) Comme l’écrit toujours Bruno Latour dans Face à Gaïa (2015), l’homme n’est plus « l’humain-dans-la-nature » ni « l’humain-hors-de-la-nature », les deux termes de la relation, héritage de la grande partition cartésienne entre substance étendue et substance pensée, ont fusionné et rendent caduque la notion d’environnement tout en mettant en question la domination technique qui a présidé à l’anthropisation généralisée des milieux naturels.

Ainsi ce paysage qui demeure à rendre sensible et intelligible, notamment dans le champ esthétique et du point de vue des attachements que nous devrions lui témoigner (quels rituels ? L’écoféminisme a quelque propositions intéressantes) – ce paysage est au foyer de la spirale, de la double intériorité de l’anthropocène, époque où les processus naturels (biomes) sont traversés de social, et où les sociétés sont traversées de nature (anthromes).

Succédant à la période géologique de l’holocène, l’anthropocène présuppose que les activités humaines sont devenues la principale force géophysique de la planète. Scientifiquement parlant, l’anthropocène est avant tout une collection d’observables construite comme époque de la Nature et politiquement parlant, c’est une situation globale de confrontation de l’Humanité à des problèmes inédits. L’interprétation de cette situation est sujette encore à débats dans le champ de la géologie comme dans celui des sciences humaines et sociales.

Que le temps géologique s’invite dans l’histoire des hommes constitue une bifurcation à plusieurs titres déroutante. Le concept de nature s’en trouve considérablement bouleversé pour ceux-là mêmes qui défendaient une perspective écologique. Au regard de ce désarroi et face aux conflits d’échelle vis-à-vis de phénomènes aussi “globaux” que le réchauffement climatique ou autres boucles de rétroaction planétaires de nouvelles postures créatives prennent sens.

Selon le critique Gilles Tiberghien (Land Art, 2012, p.298), l’art environnemental à partir de la fin des années 1990 considère la nature comme « hors champs de l’art » (nous sommes encore dans le non-sight d’une certaine manière). On s’intéresse aux invisibles, à ce qui n’est pas immédiatement sensible, à des états dont nous ne sentons que confusément les transformations. Cet art comme implication affective et expérientielle vise à mieux sentir le territoire, à mieux comprendre la dilution de la partition nature/culture. Une des postures artistiques consiste à revenir sur les ruines des métaphores géologiques et plastiques antérieures. C’est ce que fait de façon amusante le collectif italien Stalker en allant dévaler la pente du monticule où Robert Smithson avait déversé de l’asphalte en 1969. Stalker inscrit cette performance dans un projet plus large, une exploration des « nouveaux territoires » de Rome, ce qu’on pourrait appeler des terrains vagues, mais qui sont en fait des territoires chauds par rapport à la froideur immobile de la ville centre, ce sont « les paysages industriels, les territoires bouleversés par la nature et par l’homme, les zones abandonnées et vouées à l’oubli du paysage entropique. Un territoire où l’on perçoit le caractère transitoire de la matière, du temps et de l’espace, où la nature retrouve une nouvelle wilderness, un état sauvage hybride et ambigu, anthropisé, et qui échappe ensuite au contrôle de l’homme pour être absorbé à nouveau par la nature. » (Francesco Careri, Walkscapes, la marche comme pratique esthétique, 2013)

Dans la posture d’enquête, de relevé de territoire attentif aux états changeants tant du paysage que de la situation de l’artiste aux prises avec les variations d’échelles impliquées dans les réseaux sociotechniques de ses inscriptions, on peut relever de nombreuses démarches, et bien sûr beaucoup d’œuvres qui sont produites dans le croisement avec les sciences de la nature, puisque ces dernières se sont dotées d’une instrumentation sensible pour rendre compte des altérations locales et des boucles de rétroactions environnementales. Beaucoup de figures apparaissent ainsi dans les expositions d’art contemporain qui lorgnent très clairement sur l’appareillage des sciences de la terre : les capteurs, les techniques d’observation, les objets témoins et le vivant sentinelle, le laboratoire, la station de mesure…

Je ne mentionnerai ici que Mark Dion. Cet artiste brouille à son tour les frontières entre l’art et les sciences de la nature. Il s’occupe des institutions du sens. La collecte et la classification font notamment partie de son protocole qui débouche sur des cabinets bien ordonnés d’objets et de substances. Par exemple, Biocide Cabinet (2000) range sur le meuble les 21 biocides les plus courants. C’est un hommage au livre de Rachel Carson, Printemps silencieux (1962), qui dénonçait l’usage du DDT et la nocivité des produits toxiques – pesticides, herbicides – utilisés dans l’agriculture. L’artiste rejoue le scientifique, en incarne un double d’une certaine façon, de sorte que le fétichisme n’est jamais loin des taxinomies. « Mon travail, explique-t-il, concerne donc plus les idées sur la nature que la nature elle-même, ce qui explique qu’il soit essentiellement centré sur les institutions qui, en produisant du savoir, construisent notre compréhension du monde naturel. » (in Nathalie Blanc et Julie Ramos, Écoplasties, art et environnement, 2010, p.144)

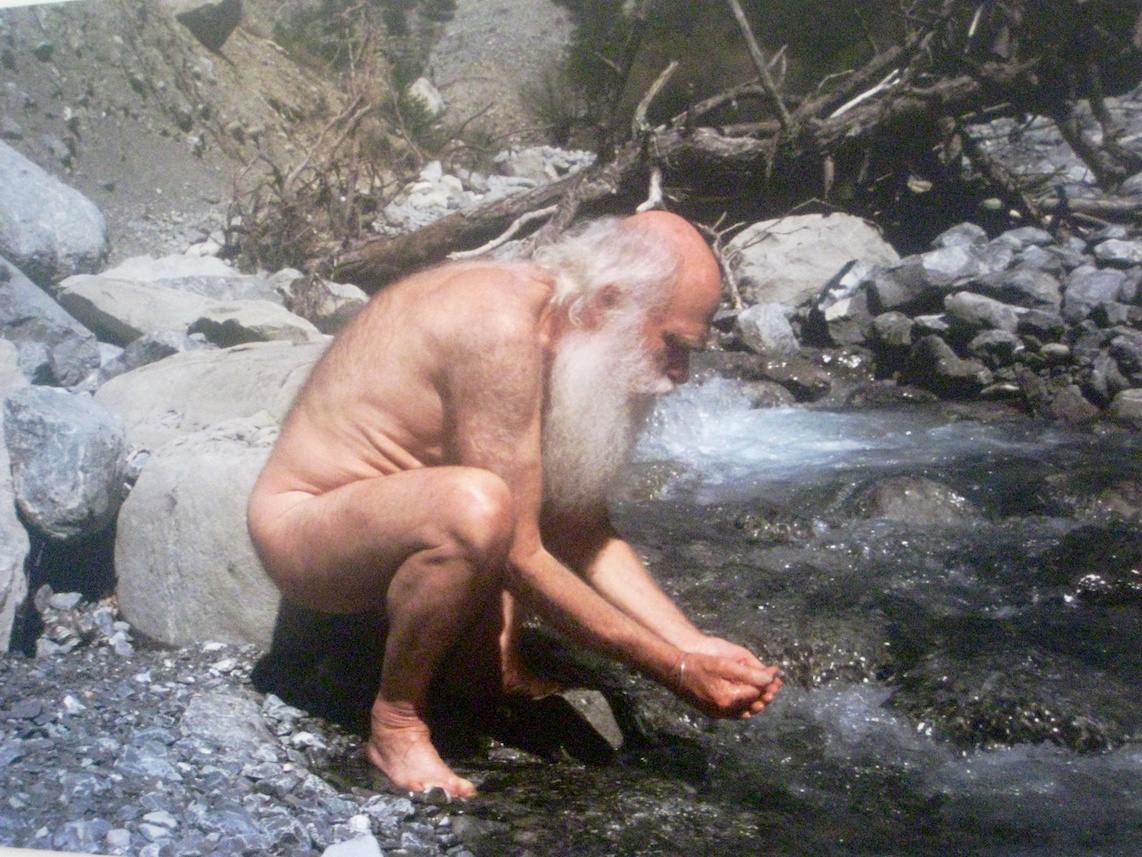

À ce relevé savant, qui met en scène une écologie générale jusque dans ses médiations techniques (et c’est important de montrer ces médiations), je placerais en contrepoint une démarche plastique moins abstraite. Montrer la matière, sans même convoquer le matériau naturel ou la nature comme matériau artistique, c’est la démarche d’une géopoétique telle que celle d’Herman de Vries. Peu d’artistes parviennent ainsi à se détacher complètement du schéma hylémorphique, c’est-à-dire le schéma selon lequel une matière extérieure est façonnée en vertu des idées, du plan intérieur de l’artiste ou du concepteur. Herman de Vries présente et n’ajoute pas. Chaque chose vaut pour elle-même et pour le monde. Les real works de la nature ainsi présentés sont déjà des « documents ».

La galerie d’art est en quelque sorte un « milieu associé » de l’existence de la nature comme art, de la phusis comme poiesis. Pour paraphraser Gilbert Simondon à propos des objets techniques, l’œuvre d’art est ici la condition d’elle-même – ça, on le savait depuis un moment –, mais aussi comme condition d’existence de ce milieu mixte, artistique et géographique à la fois (cf. Du mode d’existence des objets techniques, p.57). Cet autoconditionnement est garant d’une écologie qui dépasse la séparation de l’artifice et de la nature. L’art existe « pour montrer le monde, écrit Herman de Vries, non pas comme art, oh non, non pas comme concept, mais comme monde, comme fait d’expérience visuelle, comme “donation” (gegebenheit) » (lettre de 1970, citée dans Herman de Vries, Anthèse, 2000, p.11).

Au pavillon néerlandais de la dernière Biennale de Venise (2015), Herman de Vries proposait ainsi des fleurs coupées et un cabinet de curiosité botanique et minéral. C’était son « journal » de la lagune de Venise : des tableaux de pigments naturels mis en regard des pierres frottées. Dans le journal, il y avait la couleur des terres de toutes les îles de la lagune. Il y avait les déchets de verre de Murano aussi. Entre les terres, les bois brûlés et cet atlas des éléments d’une collecte qui résiste à toute hiérarchie classificatoire, l’artiste nous offrait la restitution d’un temps légèrement suspendu entre l’être et la dilution, une authentique façon de célébrer notre retour sur terre.

1 Commentaire

[…] en histoire de l’art, merci de se reporter préalablement à la conférence intitulée « Les terrains de jeux célestes des banlieues ». Ici, j’en reste au tâtonnement plus hésitant, celui de la réflexivité des praticiens que […]