Territoires disputés, esthétique ou logique du lieu?

Conférence prononcée à Toulouse, 08 déc. 2016

Note : pour une archéologie possible de cette esquisse en histoire de l’art, merci de se reporter préalablement à la conférence intitulée « Les terrains de jeux célestes des banlieues ». Ici, j’en reste au tâtonnement plus hésitant, celui de la réflexivité des praticiens que nous sommes, à Urbain, trop urbain.

Les territoires disputés

Ce qui nous préoccupe actuellement, Claire Dutrait et moi-même, ce sont ce que nous appelons avec Bruno Latour les « territoires disputés » et au sujet desquels se pose, de façon assez aiguë, la question esthétique.

Cette question esthétique n’est pas du tout celle d’un critique d’art, non, c’est au sens étymologique du terme une question d’abord d’attestation sensible (αἴσϑησις, la faculté de percevoir les sens). Par exemple, l’attestation du changement climatique. Qu’est-ce que le climat ? On pourrait volontiers paraphraser Saint Augustin sur le temps, qui dans le fameux livre XI des Confessions écrivait : « Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais ; si je cherche à l’expliquer à celui qui m’interroge, je ne le sais plus. » Bien sûr, qu’on ne le sait plus ! Le changement climatique est tout de même ce qu’on ne craint pas à l’échelle des savoirs que nous en avons. Nous savons et nous ne savons pas. Cela va au-delà de la parabole de David Hume sur la petite blessure au doigt : « Il n’est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à l’égratignure de mon doigt. » (Traité de la nature humaine, II, III, 3) Le changement climatique est un phénomène statistique, nous ne l’expérimentons pas… Alors ce qui pose problème, comme pour le cas de la Science et de la séparation des faits et des valeurs, de la nature et de la société, c’est peut-être justement la conception de l’expérience véhiculée par les Modernes. Expérience, expérimenter… Ce sont des mots qui acquièrent un statut philosophique en anglais, avec l’empirisme de David Hume, encore lui. Le rendu d’experience en français est un peu passif – avoir de l’expérience vs expérimenter – alors qu’il y a une pluralité de significations assez actives dans l’usage d’experience. Le Vocabulaire européen des philosophies en souligne quelques unes, toutes chez Hume (Traité de la nature humaine) : ce qui permet de découvrir, ce qu’on trouve, ce qui enseigne, ce qui permet d’inférer, ce qui s’accumule, ce qui se répète… De nombreuses situations sensibles et psychiques à la fois sont embarquées dans ce terme d’expérience. C’est un assemblage très riche. On peut aisément le constater avec le climat si on veut bien s’intéresser de plus près au statut de l’observation scientifique dans les sciences du climat, lesquelles répondent à ce que j’appelle un « empirisme instrumenté ».

Si vous visitez en effet l’un des observatoires regroupant les sciences de la Terre dont dispose le CNRS, enquête que nous avons menée en écrivant Micromegapolis (voir ici), vous risquez d’avoir affaire à un emboîtement de bâtiments hétéroclites qui ressemble plutôt, au lieu de la belle situation room du Capitaine Nemo, à un centre administratif maussade. On y trouve des machines à café à côté de salles de serveurs informatiques et les couloirs sont tapissés de posters – à l’esthétique parfois douteuse – que thésards et chercheurs ont présentés lors de colloques internationaux. Les objets de recherche de ces laboratoires semblent hériter du même désordre apparent que les bâtiments qui les abritent. Ces sciences de la Terre et de l’Univers sont étonnantes par la profusion empirique à laquelle elles s’attachent aujourd’hui. Pas d’équation unifiée à laquelle raccrocher toutes leurs observations. La planète est bien davantage coupée en tranche par le génie de la classification et de l’observation instrumentée. Sans coordination directement lisible, les objets d’étude les plus divers vont défiler sous vos yeux : les surfaces continentales et la gestion durable des territoires, l’eau en zone aride, la dynamique des surfaces sahéliennes, la variabilité climatique associée à la mousson d’Afrique de l’Ouest, l’évolution des territoires du sud-ouest de la France aux échelles du paysage et de la région, les flux de chaleurs sensibles et latentes par mesure de l’altération de la structure turbulente de l’air sur un trajet horizontal au-dessus de paysages hétérogènes, la biogéochimie des écosystèmes et, en particulier, l’hydro-bio-géochimie des bassins versants, l’écotoxicologie et la génotoxicité environnementale, la dynamique des enveloppes fluides (hydrosphère et cryosphère), l’histoire de l’environnement de la surface de la Terre à l’échelle géologique, la gravimétrie et la géodésie, les interactions entre les contaminants métalliques, leurs formes chimiques et les différentes composantes des écosystèmes, à différentes échelles (locale, régionale, globale), dans le cadre de différents chantiers sous contraintes anthropiques, climatiques, et géologiques contrastées, l’impact des activités humaines sur le fonctionnement du milieu naturel, les couplages océan-atmosphère, les dépôts secs et humides en Afrique, la diversité et les fonctions des communautés (humaines, animales, végétales et microbiennes). Et l’on pourrait continuer longtemps ! Et pour que tout cela fonctionne, vous comprenez vite que l’organisation efficace des humains et des non-humains à l’intérieur des programmes de recherche scientifique sur le climat passe par des institutions souples, aux tables nombreuses et multiformes entre lesquelles des négociateurs assurent les protocoles de transfert.

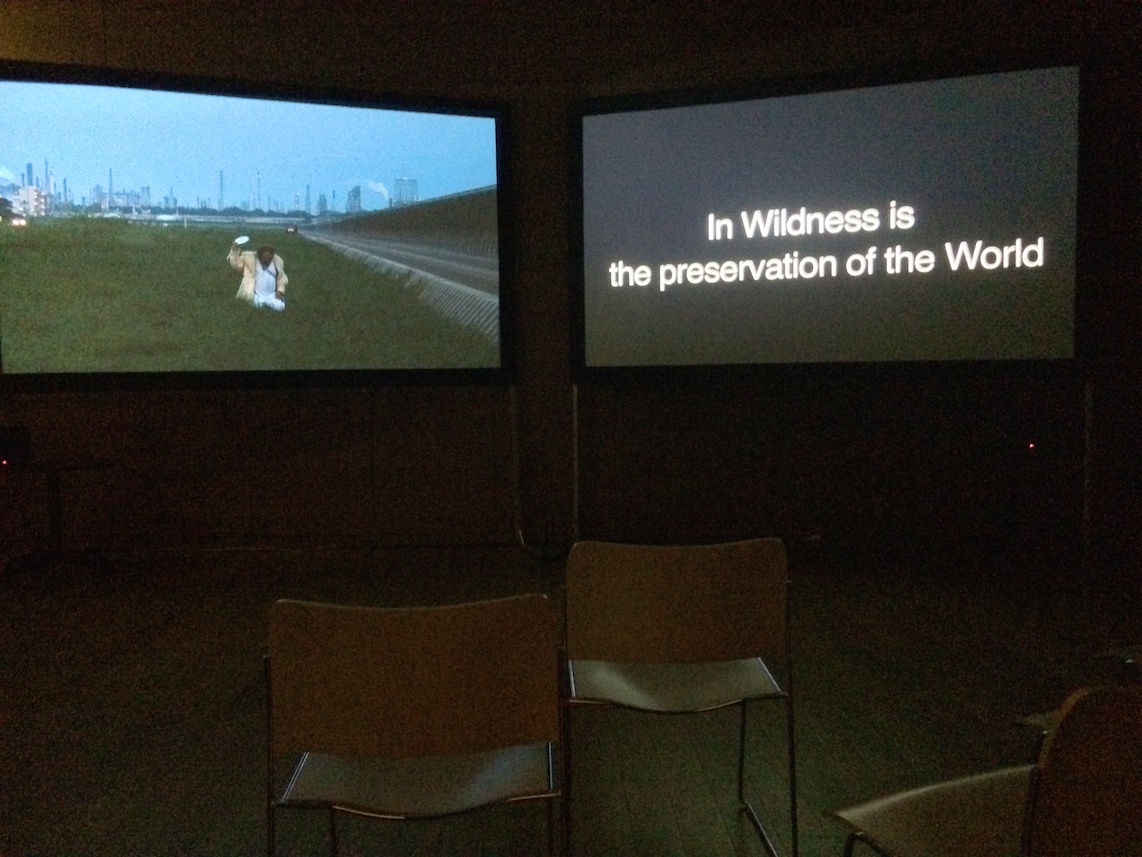

Puisque la nature a disparu dans ces localités des réseaux sociaux techniques, puisque le globe est une illusion délétère, la question esthétique se redouble. Que peut être l’esthétique, cette fois-ci au sens du régime de beauté, à l’échelle de Gaïa ? Alors là, tout le monde répond en cœur « surtout pas le sublime ! », et chacun y va de sa référence au Wanderer über dem Nebelmeer de Caspar David Friedrich (1817) et à un résumé plus ou moins bien digéré, je devrais dire dégluti à l’heure de la sieste de l’intellect, de la troisième Critique de Kant, où l’on trouve une théorie du sublime. Deux exposition récentes, tout à fait géniales, on ainsi cru bon de régler leurs comptes avec le sublime kantien (au Centre Pompidou-Metz, Sublime. Les tremblements du monde, qui a fermé le 5 septembre, et au ZKM de Karlsruhe, Reset Modernity!, de Bruno Latour, qui s’est arrêtée fin août et dont Claire a fait une magnifique recension ici). Ce qui est dit en substance, c’est que Kant fonde en philosophie une iconographie du sublime romantique en légitimant un sujet spectateur qui tout en étant en sécurité, par l’extériorité de son point de vue, retire un plaisir que Kant appelle « négatif » à l’épreuve du sublime « mathématique » provoqué par l’immensité de la nature (l’espace étoilé, l’océan, etc.) et du sublime « dynamique » procuré par le spectacle de la violence de la nature (tornade, volcan, tremblements de terre). Ainsi résumée, cette doctrine subit un procès en bonne et due forme : cette extériorité du sujet par rapport à la nature est justement ce que l’anthropocène doit nous faire oublier, d’une part (ça ne tient pas métaphysiquement), et accorder d’autre part un sentiment esthétique de sublime au spectacle de l’anthropisation de la planète et des catastrophes qui s’ensuivent, c’est vraiment passer du côté obscur (c’est dangereux politiquement, et peut conduire aux délires de la géoingénierie, ultime degré de satisfaction de soi des Modernes). Bon, je veux bien qu’on soit anti-kantien, je le suis aussi, mais il y a des limites à la malhonnêteté. Déjà, ne pas voir que l’analytique et la dialectique de la faculté de juger esthétique sont suivies de l’analytique et la dialectique de la faculté de juger téléologique participe d’une mauvaise foi, car ce qui est en jeu chez le vieux Kant, c’est tout son édifice, la capacité de dresser le pont sur l’abîme, entre la nature et la liberté, et l’abîme reste toujours sous ce lien fragile, voire tragique, de la raison théorique et de la rationalité pratique. En second lieu, on peut lire dans la Critique de la faculté de juger une tentative non pas de garantir la représentation, c’est-à-dire l’instance d’un objet qui est dans la pensée du sujet (objet qui n’est pas que ça, mais qui est tout ce que nous pourrons en connaître, dit Kant dans la première Critique), mais de décrire la présentation. Le sublime, c’est ça, c’est un régime d’offrande, comme dit si bien Jean-Luc Nancy. Et ce n’est pas du tout concéder à l’esthétisation de la nature pour un « humain-hors-de-la-nature », mais au contraire d’élucider le tremblement, l’épreuve de la présentation de la nature pour un humain-au-monde. Dans le sublime, on a justement affaire au jeu de la présentation, elle seule, sans objet représenté. La présentation a lieu et rien n’y correspond, il n’y a pas de régime de correspondance, ce qui en langage kantien signifie que le schématisme de l’imagination trouve sa limite, son impuissance (d’où le plaisir « négatif »). Or, à l’inverse de ce qui se passe dans la dialectique hégélienne, à mon avis, c’est qu’il n’y a pas tant une « vue de nulle part » du sujet, mais exactement comme je le disais à l’occasion de la lecture de la carte de Mono Lake de Robert Smithson, un être au bord de l’abîme de l’illimité. « Pour la pensée du sublime, le contour, le cadre et le tracé ne renvoient à rien qu’à eux-mêmes – et c’est encore trop dire : ils ne renvoient pas, mais ils (se) présentent, et leur présentation présente sa propre interruption, le contour, le cadre ou le tracé. (…) Ce qui tremble indéfiniment au bord de l’esquisse, la blancheur suspendue de la feuille ou de la toile : l’expérience du sublime ne demande rien de plus. » (Jean-Luc Nancy, « L’offrande sublime »)

Ainsi, même si ce n’est pas le principal sujet de Kant, il n’y a toutefois pas de contradiction manifeste, du moins philosophique, à ce que l’expérience esthétique du sublime se déroule dans la double hélice du mouvement de terrestrialisation, avec cette double intériorité de l’anthropocène : des processus naturels (biomes) traversés de social, des sociétés humaines traversées de nature (anthromes).

Mais ce que nous appelons les territoires disputés nous invitent à aller plus loin que la fonction esthétique ne le demande, d’une part, du côté de l’attestation sensible de l’αἴσϑησις, en posant la question de l’appareillage de la sensibilité, d’autre part du côté pratique, en assignant à l’artiste la mission d’établir des cosmogrammes pour ouvrir à des cosmo-politiques. C’est ce que j’appelle la « logique du lieu », faisant mienne en partie la doctrine d’Augustin Berque : le lieu, afin d’ancrer les enfants de la Terre (Earthbounds) dans une géographie, la logique, parce que je crois que nous avons besoin de repenser la relation prédicative S/P en dehors de la domination substantialiste et hylémorphique de la création de l’œuvre d’art ou de design pour lui préférer une ontologie de la relation prédicative R/(S/P) – c’est pour cela d’ailleurs que j’ai créé cette année un cours d’anthropologie générale au sein de la licence de design, que j’ai intitulé « milieux humains, milieux techniques ».

Zone critique et appareillage

Du côté de l’appareillage sensible, une observation minimale des sciences de la terre suffit à nous montrer les ajustements sensibles resserrant les chaînes de référence d’une part, et les réseaux de coopération d’autre part. Ce serait absurde de croire en une science « enfin réconciliée » avec le terrain : en lançant des balises et des capteurs, des dispositifs sensibles à la rencontre de la Terre, on ne congédie de la démarche du savoir scientifique ni la théorie ni le pouvoir, souvent désignés comme des facteurs d’éloignement de l’objet-même de ce savoir. Nous sommes loin d’un empirisme naïf. En revanche, la mise en tension constante entre les données/obtenues du terrain – qui n’ont d’existence que grâce aux instruments – et les modèles – qui doivent exhiber leurs réquisits et hypothèses –, cela relève d’un empirisme bien compris, ne quittant jamais ses cascades d’images et ses chaînes de référence qui lui permettent de rapporter le complexe au simple.

Il y a une nouvelle unité géographique qu’ont inventé les sciences de la Terre et surtout l’écologie générale et la pédologie, c’est la « zone critique » (critical zone). Une zone critique est une portion de territoire entièrement appareillée pour étudier la complexité des interactions bio-physico-chimiques dans un programme d’observatoire hommes-milieux. C’est une opération forte de reterritorialisation, qui prend en charge le maillage des hybridations locales. Une zone critique est d’une certaine façon un territoire cyborg, mais c’est aussi, en termes de sensibilité, une enquête sur la rétroaction des êtres-au-monde, sur leur agency (puissance d’agir) réciproque, en considérant que ces agencies sont « géo-traçantes » et nous rappellent ce faisant le sens ancien de la géographie, de la géologie, de la géomorphologie, c’est-à-dire l’écriture, l’inscription, la graphie, le parcours et l’inventaire d’un territoire. Personne ne peut appartenir à un sol sans cette activité de pistage de l’espace, de parcours des lopins et de traçage de lignes et de boucles de rétroaction, tous ces mots grecs – nomos, graphos, morphos, logos – de la même Gè, Géo ou Gaïa. Certains scientifiques reprenant l’hypothèse Gaïa de Lovelock considèrent que la zone critique s’étend aujourd’hui à toute la planète, puisque « l’humanité se rassemble sur une fine pellicule de la planète qui va des sols à la basse atmosphère et inclut tout le vivant » et que cette fine pellicule de minéraux, de gaz et d’eau qui abrite l’ensemble des réactions physico-chimiques dont nous dépendons, pellicule que nous connaissons encore si peu dans ces termes inter et trans-disciplinaires, est aussi « hautement géopolitique et place cette interface au cœur des relations nouvelles entre l’homme et la nature » (cf. « Une zone si critique », Libération, 30 juin 2016).

L’enjeu de la zone critique est donc de redessiner des limites territoriales (y compris les planetary boundaries de Rockström et Steffen, selon qui nous avons déjà franchi quatre des neuf seuils possibles, dans les domaines du climat, de la biodiversité, du cycle de l’azote et de l’usage des sols), lesquelles nous vaccinent définitivement de l’image naïve du « pilotage du vaisseau spatial Terre ». Au travers de l’appareillage sensible de la zone critique – pour paraphraser le précepte newtonien selon lequel la Lune tombe à chaque instant sur la Terre –, c’est le monde qui tombe à chaque instant sur le lieu. C’est d’ailleurs le sens du titre de ce recueil de textes dirigé par Émilie Hache, De l’univers clos au monde infini, qui retourne la formule de l’épistémologue Koyré, « du monde clos à l’univers infini », par laquelle il caractérisait le moment singulier de la triple révolution copernicienne, galiléenne et newtonienne. Redescendus sur Terre, il nous appartient maintenant de nous ouvrir au monde et de suivre ou d’inventer, pour employer le langage d’Augustin Berque, les médiances entre l’humain et son milieu, et cela ne se limite pas aux écosystèmes, puisque nous avons un « monde », au sens de Jakob von Uexküll (Mondes animaux et mondes humains, 1934-1940), élargi à l’écoumène, qui est éco-techno-symbolique. Du côté sémiotique, je laisse malheureusement de côté, car je suis déjà trop long, la fonction des sentinelles, les apprentissages symboliques que nous tirons des témoins sentinelles et la façon dont nous pourrions ouvrir à une considération des territoires disputés comme authentiques « paysages sentinelles ». Je laisse ça pour discussion éventuelle.

Pratique et cosmo politiques (contre l’hylémorphisme)

C’est ici en tout cas que prendrait sens une « logique du lieu », expression qu’Augustin Berque emprunte au philosophe japonais Nishida Kitarô (basho no ronri 場所の論理), quand la prédication devient l’ouvert du milieu et le déploiement plastique d’une habitation humaine de la terre. On a compris que les humains sont devenus « liés à la Terre » (Earthbound) non pas comme à une entité une et lisse, dont on pourrait connaître la masse et la circonférence, mais comme à une pluralité de forces et d’agents irréductibles. Si Gaïa est sensible voire « chatouilleuse », l’homme l’est aussi, et il a tout intérêt à développer sa sensibilité gaïesque… Parce que nous devons nous rendre sensibles à Gaïa, tout comme elle est sensible à nos actions, il nous faut apprendre à expérimenter ce mixte de passivité et d’activité et surtout cette capacité de circulation sans rupture – comme sur l’anneau de Möbius – entre l’action de l’anthropos de l’anthropocène et ce que la Terre subit de ce fait, et, en retour, l’action de Gaïa sur l’homme. L’un des paradoxes est que l’on va régulièrement chercher secours pour cela chez les « extra-modernes », les collectifs et ethnies en voie d’extinction à cause justement de la modernisation à marche forcée, et qui auraient désormais « des choses à nous apprendre ». Une passion tout à fait pressante incite actuellement ceux qui veulent se dépêtrer de l’ontologie des Modernes à découvrir des systèmes de vie et de pensée où la Terre n’a jamais cessé de parler, où existent des multivers et pas un environnement, où des continuités sont ménagées entre l’inerte et le vivant, l’humain et le non-humain, etc. C’est ainsi que les songlines aborigènes, les visions ritualisées chamanes, la toponymie apache, l’animisme Inuit et bien d’autres prennent dignité dans une écologie renouvelée. Il est bien sûr intéressant et même salutaire de contrer notre naturalisme occidental (entendu dans la partition de Descola) et de nous laisser interpeler par des systèmes totémiques ou animistes. Mais nous n’en demeurons pas moins historiquement construits et cultivés en tant que naturalistes, dans la dichotomie entre nature et culture, déterminisme et liberté. C’est donc à l’intérieur de la mise en chantier, de la déconstruction de ces catégories, d’où nous avons tiré cette désinhibition regrettable vis-à-vis du saccage ordonné de la planète, qu’il nous faut sans doute à présent, faute de mieux, apprendre à sentir.

Je reprends ici quelques éléments que j’ai exposés lors d’une journée d’études du mois de juin à l’école d’architecture de Paris-Malaquais, intitulée « Ce que font les changements climatiques à l’architecture ». Avec le nouveau régime climatique, le « nouveau régime sensible » de l’anthropocène ne définit pas l’univers de perception d’un système d’objets sous-la-main, mais une pluralité de situations d’interaction entre l’individuation du sujet de connaissance et son environnement. Encore qu’environnement est un terme convaincu d’inexactitude et qu’il faudrait préférer à cette intériorité sphérique au foyer égotiste un chevauchement de milieux riches de relations et, pour parler encore comme Augustin Berque, un « déploiement écouménal ». Dans le nouveau régime sensible, l’individuation est en effet relationnelle, elle se prolonge de façon continue dans la succession des expérimentations, et les inférences de base se modifient en fonction de l’évolution des situations, à la fois vécues et provoquées, de façon adaptative. Cette posture qui consiste à articuler des situations pour résoudre des problèmes, et qui conduit à redéfinir toujours la position du sujet à l’intérieur de collectifs d’agents humains et non-humains, elle a un nom, c’est l’enquête.

C’est l’enquête que nous revendiquons à Urbain, trop urbain comme dispositif artistique et, je dirais, qui est une allure spécifique de l’existence, – c’est l’enquête qui nous permet d’instruire notre sensibilité à la Terre et d’y fonder, non seulement des connaissances scientifiques, mais aussi une éthique et une politique de l’habitabilité du monde. L’anthropologue Tim Ingold appelle de ses vœux un « parlement de lignes », puisqu’il déploie une description des milieux habités comme nœuds de lignes de vie, lignes qui ne sont pas des traits mais des voyages, des trajets. Quand on « habite » la Terre, en effet, on vit dans l’économie du « trajet », et pas dans la régularité d’une ligne de transport. La responsabilité de l’artiste, la response ability de l’art qui voudrait selon Bruno Latour que nous disions « adieu au sublime », se trouve à ce point de conjonction du scientifique, de l’éthique et du politique, en tant qu’une posture d’enquêteur est assumée pour décrire, protéger et favoriser les entrelacements de lignes de vie.

Cette posture, incarnée dans un métier, implique une certaine praxis de la conception qui n’a rien à voir avec le modèle hylémorphique, puisque la conception comme la création doivent alors passer par les mises en situation, sensible et psychique, de l’experience, à savoir ce qui permet de découvrir, ce qu’on trouve, ce qui enseigne, ce qui permet d’inférer, ce qui s’accumule, ce qui se répète… Dans Marcher avec des dragons, Tim Ingold contredit la thèse selon laquelle le castor n’est pas un architecte, car l’architecte concevrait d’abord dans son esprit sa cabane ou l’ingénieur concevrait d’abord dans son esprit son barrage sur la rivière, tandis que la hutte du castor ferait partie de son « phénotype étendu ». Bien évidemment, cette attitude d’architecte aménageur d’environnement (modèle/exécution) existe, mais pour Ingold, elle est loin de résumer la façon dont les hommes perçoivent leur milieu dans la vie quotidienne. L’histoire d’un environnement est en effet l’histoire de toutes les activités passées de tous les organismes, humains et non humains. « Les personnes sont enveloppées dans les histoires de leurs relations environnementales, et l’environnement est indissociable des histoires des activités des personnes. » (Marcher avec des dragons, p.144) D’où la conviction qu’habiter le monde n’est certainement pas possible au sens d’une substance pensée maîtresse de ses prédicats étendus, mais dans l’ouverture relationnelle d’une perspective résidentielle où éclate notamment la séparation entre sciences biologiques et sciences humaines. Les formes ne surgissent pas selon un schéma hylémorphique, mais dans des contextes relationnels spécifiques où les hommes sont engagés de façon pratique ; enfants de la relation ontologique, les formes émergent et se cristallisent. Dans la perspective résidentielle, les formes émergent toujours dans un environnement spécifique, un lieu, et le castor a comme l’humain un environnement modifié par ses ancêtres dans lequel il construit. En fait, « ce n’est pas dans leur capacité à construire des mondes significatifs que réside la singularité des êtres humains, mais plutôt dans leurs aperçus occasionnels d’un monde qui perd sa signification lorsqu’il est dissocié de l’action. » (Marcher avec des dragons, p.187)

Cette responsabilité de l’artiste dans le flux de matière et d’histoire qui est celui de la perspective résidentielle, traçant des lignes de vie dans les « territoires disputés », cette responsabilité appelle une démarche jurisprudentielle plutôt que fondée jus naturae, faite d’improvisation constructive et d’émancipation des structures formelles de la conception comme de la création. Je pense que c’est bien loin de bannir de l’art et du design la technologie et l’ingénierie, mais qu’il s’agit plutôt de tourner ces dernières dans une démarche diplomatique vis-à-vis des réseaux écologiques, dans la constitution de collectifs hybrides. Ainsi, je termine sur ce point après avoir esquissé pour vous ce que pourrait être une logique du lieu. L’enquête est la ligne de conduite et ligne de force qui ouvre simultanément les problèmes de l’occupation humaine de la Terre et ses solutions, elle est comme le dit Donald Schön, « une conversation avec les matériaux de la situation ». Il n’y a pas très longtemps, Kate Orff, architecte paysagiste qui a co-signé avec le photographe Richard Misrach Petrochemical America (2012), un grand livre d’enquête sur le bas Mississippi, a déclaré lors d’un colloque à l’université de Pennsylvanie, « I’m interested in making publics, not projects. » On ne peut mieux résumer la perspective pragmatique et opératoire du nouveau régime sensible qui, loin d’un empirisme naïf, constitue une voie modeste, sans grand outillage transcendant, pour une extension démocratique des droits d’habiter la Terre.

Pas encore de commentaire