Rebecca – la ville est une arène #5

15 août. Journée interminable qui marque la fin de l’été auvergnat, disent les paysans. Mon grand oncle Alphonse est invité pour le déjeuner, c’est invariable, avec sa femme malade, soumise et muette qui nous a apporté des bonbons. Il vient de terminer la lecture de « Mein Kampf » et il s’engueule ferme avec ma grand-mère Angèle, qui, elle, a épousé un Juif en plein milieu de la guerre contre la volonté de ses parents, leurs bagages toujours prêts au pied du lit au cas où on viendrait les arrêter dans la nuit. Ils s’engueulent donc en buvant du rosé Listel Gris, leur seul passion commune, et en donnant des ordres secs à la ronde, survoltés et hargneux comme le sont, selon la légende familiale, les Montchamp.

Je regarde ma mère tellement belle, avec ses grands yeux verts surmontés de sourcils arqués, ses sourcils orientaux aux courbes parfaites au-dessus de la longue ligne droite de son nez qui plisse comme le museau d’une louve, ses pommettes hautes et ses cheveux bruns épais et bouclés. Je regarde son visage de Juive, tendu à tel point qu’il devrait exploser, à force de retenir ces larmes qui n’ont jamais coulé, cette colère, ces cris. C’est comme si je voyais son corps recevoir les frustrations, les douleurs et les humiliations, comme des linges entassés et compressés depuis des années – alors son visage se fige et se tord comme sous la torture. Elle pince les lèvres jusqu’à ce qu’elles ne soient plus qu’un trait barrant son visage, fin comme un fil de fer, comme une lame – bouche cousue – elle cherche à cacher sa colère et pourtant cela me fait au contraire l’effet d’une mâchoire désarticulée sur un hurlement, tellement large que c’est un abîme, dans lequel je m’enfonce, prise de vertige.

Le gigot refroidit et des yeux de graisse se forment sur la sauce brune, sur les flageolets, et il faudra encore avaler la rituelle île flottante accompagnée de crème anglaise.

Et c’est là que tout bascule. Les linges en couche, noircis par le temps dans le corps de ma mère, semblent former une boule dans le bas de mon propre ventre et, tandis qu’il se tordent, il monte petit à petit dans mon estomac et ma bouche une salive au goût sale, qui s’accumule sous ma langue et devient très amère, comme lorsque l’on va vomir mais ce n’est pas la nausée véritablement, c’est bien plus fort même si ça fait aussi tourner la tête, c’est une rage qui vient prendre possession de mon corps. Mon esprit s’échappe dans des images furtives – hurlements, coups, table renversée – mais ma bouche reste immobile, paralysée et baignée de salive immonde, comme si j’étais un animal.

J’ai les yeux qui brûlent de honte mais aucune larme n’en sort, je regarde ma mère avec son air absent et je me demande comment elle parvient à se contenir depuis toutes ces années. Je l’ai regardée toute mon enfance être absente et je n’ai jamais pu qu’interpréter ses silences. J’ai appris à être silencieuse à mon tour, mais dans ma tête, il y a toutes ces voix qui se mêlent, leurs colères, leurs cris, les cris des morts sans sépultures, morts aux corps désarticulés, poupées de chiffons dans la mâchoire de la pelleteuse qui semble hurler elle aussi, morts peuplant le silence, morts qui nous habitent jusqu’à la folie. Qui font de moi une étrangère dans mon pays.

Je regarde ma mère et même si je voudrais qu’elle disparaisse, je sais qu’elle est le plus grand amour que j’ai connu jusqu’ici dans ma vie.

La végétation est verte et profonde, le frêne centenaire devant la fenêtre rend la pièce sombre même en été, les cloches des vaches et le bourdon des guêpes comme fond sonore immuable et cet horizon… toujours le même, la ligne violette des crêtes, le plateau, Ronel au loin dans la vallée avec le cimetière qui couvre la pente derrière l’église, tournant le dos au village… seule alternative à Paris, c’est comme d’être en cage. Alors je m’évade au grenier, la fenêtre de ma chambre en mansarde est très basse et s’ouvre presque au niveau du vieux plancher, on croit pouvoir s’envoler – je lis tout ce que je trouve, tous les romans, le théâtre que je déclame toute seule, Sartre, Racine, La nuit de l’iguane, Dans la solitude des champs de coton, Antigone, et le soir plutôt de la poésie – je m’enroule dans les mots, dans les alexandrins, je me construis des escaliers vers des espaces qui me sauvent.

Évidemment, je rêve du jour où, moi aussi, je partirai.

Je partirai loin et sans me retourner, je laisserai derrière moi cette vieille peau, vieille déjà ma peau de jeune fille grandie butée et triste, moquée à l’école pour être allemande, sortie de la ronde des enfants dans les Bar Mitsva pour mon nom allemand – père allemand, mère juive ratée, française ratée, étrangère dans mon pays, trop blanche pour être immigrée, jamais à sa place, enfermée dans ma violence qui est mon armure.

Je partirai et je pourrai tout recommencer du début.

Souvent à Paris je pars marcher seule jusqu’au quartier chinois à quelques rues de notre appartement et je me promène les oreilles grandes ouvertes pour entendre parler le mandarin véhiculaire, écrasant à peine les enclaves de thaï et de vietnamien, j’apprends à les distinguer, je m’hypnotise pour oublier l’autre France, celle que je retrouve en Auvergne, à l’école, dans la cour… mais ici, chaque trottoir est le bout du monde, l’Est, le soleil levant. Je m’assieds avec les clochards, je leur offre une cigarette et je veux parler avec eux car je crois qu’il y a quelque chose de proche dans nos destins, je me fais accepter des petits dealers des Olympiades avec mon air buté de garçon et parce que je leur serre la main au lieu de faire la bise, ils m’offrent quelques lattes sur leur joint et racontent les histoires de la dalle, les mythes, les mythos, les cadavres qui disparaissent et les passeports trafiqués, les bastons qu’ils ont gagnées, les clients qui n’ont pas remboursé leur crom’ et qu’ils vont marav’.

Je me dissous dans d’autres mondes pour chercher une place, trouver de l’air et je rentre chez moi apaisée comme après un long voyage.

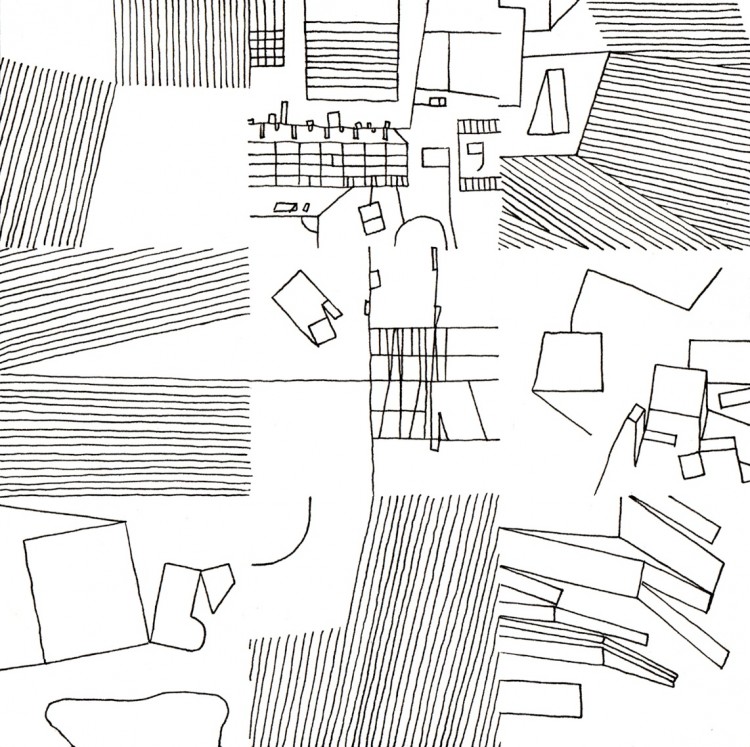

La ville est une arène où les hommes sont dissous, c’est la série de l’été sur Urbain, trop urbain. Dix rencontres entre les textes de Jessica Bierman-Grunstein et les dessins de Sébastien Mazauric, alias Uttarayan… … à suivre par ici.

Pas encore de commentaire