Miroirs de la ville #2 Théorie des maisons. L’habitation, la surprise

Le mardi matin, Urbain, trop urbain promène un livre le long du Web. Les liens reflètent une veille hebdomadaire diffusée sur TWITTER, mais c’est le livre qui va s’y mirer. Tirer de cet exercice spéculaire un répertoire symbolique, une éthique de la ville, comme le voudrait le genre du miroir ?

> Miroir à partir de Benoît Goetz, Théorie des maisons. L’habitation, la surprise (Éditions Verdier, 2011).*

La philosophie s’intéresse par endroits à la maison. La maison, non au sens de la chose ou de l’objet, mais la maison comme concept ou plutôt comme schème (au sens kantien) : à savoir comme un « dynamisme spatio-temporel » que l’acte d’habiter concerne tout particulièrement. Sans doute n’est-ce pas seulement dans cet acte d’habiter, mais aussi dans celui de concevoir une architecture que se trouve une certaine « synthèse spatiale de l’hétérogène » (Paul Ricoeur) qui nourrit le récit anthropologique.

La maison est donc ici un terme qui vise des manières d’être à l’espace. Le lecteur décrit par Roland Barthes, qui lève les yeux un instant, tient dans une même suspension de son activité la vérité du geste de penser et de l’habitation d’un monde — car oui, sans doute peut-on encore s’efforcer d’être un habitant du monde. Habiter requiert-il en soi une architecture ? Rien n’est moins évident. Habiter est une pratique. Et de ce que celle-ci engage une tenue, des gestes et postures, ou encore un comportement, habiter concerne un habitus. Quoi de plus soudé en effet à la différence anthropologique qu’habiter ?

L’architecture fait surface dans une tension entre cette « habitude » et la « surprise », ce qui sort de l’ordinaire et émerveille. Il faut se rappeler, à ce titre, la fascination d’un Le Corbusier pour la modestie de la cellule monacale (observée au couvent d’Ema, produite à la Tourette). « Nous habitons un lieu, un milieu quand notre manière d’être se forme à leur fréquentation. » (Jean-François Lyotard, Misère de la philosophie, p.200) On parle bien de chez soi comme de son « intérieur ». L’espace habité est un complément du sujet, plus que sa place : le passage du soi au monde. « Habiter est un mode de subjectivation » (p.91). Ma maison me déplie sur ses murs, jusque dans la moindre de mes colorations affectives. « Une maison est à la fois un espace schématique et ce qui s’y passe : jeu ou lutte, tension entre des incompatibles » (p.63). La fenêtre est un élément architectural qui orchestre admirablement ce passage, entre intérieur et extérieur, de mon reflet dans la ville et inversement, jusqu’au récit de cette jonction.

Dans la fin des certitudes architectoniques de la philosophie, la modernité se doit de penser à nouveaux frais la maison. « L’architecture est le premier des arts », disait Deleuze (Mille plateaux, p.179) qui a composé tout un paysage philosophique autour du rapport territorialité/déterritorialisation et des maisons « animales ». Ce travail du cadrage, de la sortie du cadre et du recadrage engage une logique du corps à l’espace, de son « écosophie ». De même chez Lévinas, mais en un tout autre point de vue, voit-on se jouer une scène philosophique de l’habitabilité du monde au travers de l’hospitalité, et à rebours de l’appropriation usurpatrice : « habiter n’est en rien posséder, s’installer, se protéger. C’est au contraire s’exposer au dehors. Plus exactement, l’habitation est chaque fois un mode propre de se rapporter (de se livrer) au dehors » (Philippe Lacoue-Labarthe, « Habiter », in Épreuves d’écriture).

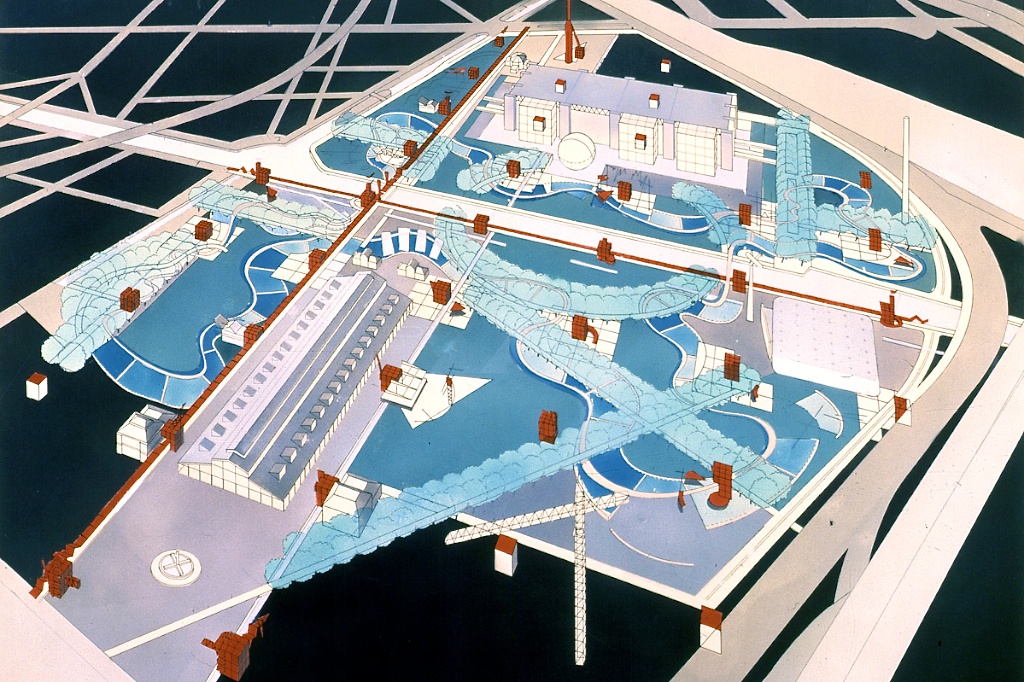

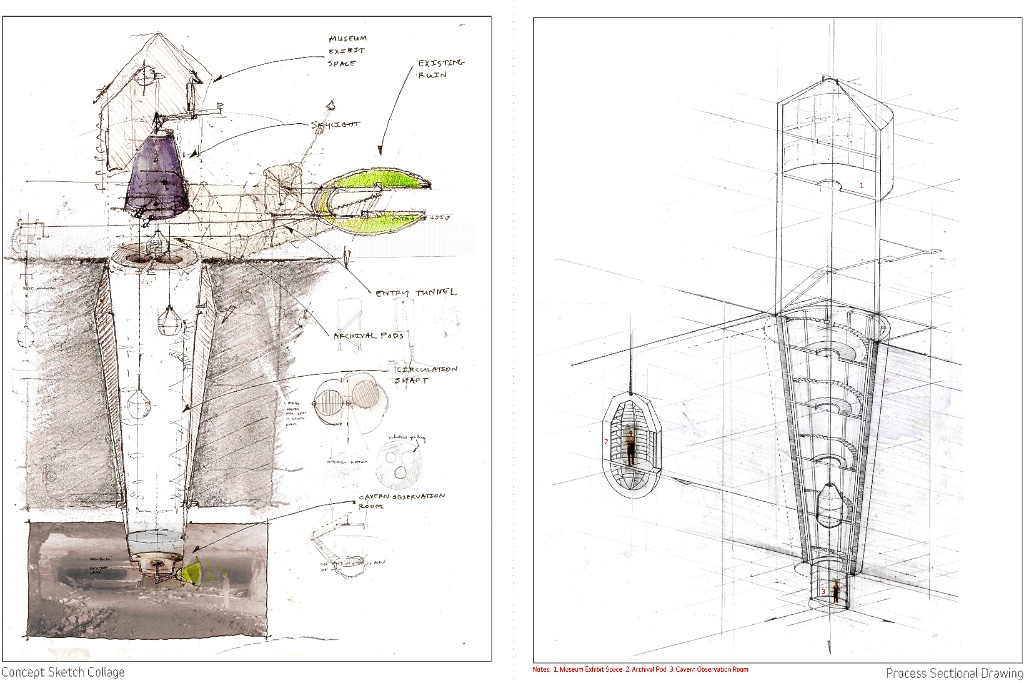

Dans « la plus essentielle des cohabitations » (Derrida) qui relie la philosophie à l’architecture, l’entreprise de déconstruction de la métaphysique devait nécessairement irradier l’architecture elle-même. Jacques Derrida a notamment entretenu une relation aux architectes Peter Eisenmann et Bernard Tschumi. La folie du Parc de la Villette devait même sceller leur collaboration à tous trois (le projet « Choral Work » ne se fera cependant pas). Le déconstructivisme va jusqu’à la dissection, comme dans les anarchitectures de Gordon Matta-Clark, et jusqu’à la notation de l’éphémère, l’écriture de l’événement qui s’évanouit, tel un feu d’artifice.

« La déconstruction maintient l’architecture tout en s’attaquant à l’architectonique, ou plus simplement en espaçant les grandes visées architectoniques auxquelles l’architecture s’est ajointée : abritement, logement, habitation, monument, tempe, tombeau, sphère, serre, etc. Un édifice qui échappe à l’architectonique est un ensemble articulé qui détermine ou hasarde à chaque fois ses fins. Il ne s’ordonne à aucun système prédéterminé qui lui indiquerait sa place et sa fonction, son sens et sa mission. » (p.168)

De cette entreprise de déconstruction, on retient une certaine vocation à la prolifération des pratiques du corps propre à l’intérieur du schème dynamique de l’architecture. Le geste architectural lui-même rejoint l’attrait pour le dépassement du seuil entre le dedans et le dehors. Nous touchons à la question de « l’invite » qui est celle de l’habitation et au dépassement de deux attitudes extrême dans la considération du schème spatio-temporel de la maison.

On peut en effet d’un côté considérer que l’habitation est ce qui donne à l’habitant le maximum d’habitudes, au sens où habiter relève d’un dispositif dans lequel les gestes de la personne sont programmés et prescrits : la fameuse « machine à habiter », dont on a tordu la métaphore dans tous les sens. De l’autre côté, à l’opposé de cette conception, habiter sans habitude revient à se confier à un nomadisme souverain, où l’on se sent un hôte invité et de passage dans un lieu, mais cela ne va pas sans un processus destructeur de toute habitude. On oscille en fait entre ces deux modes d’habiter. Corollairement, construire peut viser l’extensivité absolue du lieu dans sa neutralité, ou l’adaptation organique à l’habitant.

On ne peut trop fermer les usages de sa convocation au lieu, ni se vivre totalement en passant. C’est pourquoi une architecture est fermeture, mais dans le même temps porosité. « Oikos (la maison) ne va pas sans poros (le passage, l’issue) » (p.32). S’agit-il d’habiter en flâneur ? Il s’agit en tout cas que l’espace construit laisse respirer. Le tombeau est l’édifice le moins poreux… « Ainsi se réalise ici l’architecture, cette pièce la plus significative de la rythmique d’une communauté » (Asja Lacis et Walter Benjamin à propos de Naples). Pas de valeur d’usage sans porosité, et donc sans puissance d’échappement vis-à-vis du dualisme de l’intérieur et de l’extérieur.

Ce dépassement, ce franchissement du seuil impriment un mouvement, une forme de désincarcération du corps que l’architecture traduit. On sait l’effet de Frank Lloyd Wright et son architecture organique que l’on visite même sur iPad, ou de Le Corbusier avec la Villa Savoye : à son point d’excellence, l’architecture se donne comme « promenade architecturale ». Du sommet de la contemplation philosophique, d’où l’on peut se jeter ou être précipité (double manifeste, celui d’Yves Klein et celui de Bernard Tschumi), jusqu’aux ultracaves bachelardiennes, en passant par les rêves de Robinson, l’architecture semble alors procéder du même élan que la joie spinoziste, le désir de persévérer dans son être.

Benoît Goetz convoque dans son livre la catégorie aristotélicienne de position pour décrire la façon dont habiter, c’est « se tenir ». Être-en-position (keisthai chez Aristote), occuper une position (thésis) relève de l’être passif de la situation en un lieu, et de l’être actif d’une opération de détermination du lieu ou de la place où l’on vient se positionner. Prendre position, y compris au sens intellectuel du débat d’idées, c’est donc agir, non pas comme un être isolé ou une substance autonome, mais comme un être-en-relation-avec d’autres êtres situés dans l’espace des relations. C’est donc intervenir dans la relation. Et chacun constate sans mal, plus prosaïquement, que la communauté de sentiment ou la relation d’amitié installent en eux-mêmes l’espace privilégié de la maison, et ce qui fait accueil en elle à notre geste d’habiter.

Le corps et sa chorégraphie dans un bloc d’espace-temps, voilà ce qui architecture l’habiter. « C’est ce nœud de temps, d’espace et de jeu qui définit l’habitation » (p.15). Entre architecture et chorégraphie, être situé dans le faisceau des relations amicales revient à n’être ni dedans ni dehors mais les deux à la fois et chacun se voit ainsi, écrit Roland Barthes, « soumis par chaque conversation à la question de l’hétérotopie : où suis-je parmi les désirs ? Où en suis-je du désir ? » (Roland Barthes, « Les amis », in Roland Barthes par Roland Barthes, p.68). L’architecture est à emplir de ces désirs réfléchis.

>> Suivez Urbain, trop urbain sur Twitter et essayez de deviner ce que sera le prochain miroir de la ville !

Théorie des maisons. L’habitation, la surprise

Benoît Goetz

Date de parution : 13/10/2011

Éditions Verdier — Collection « Art et architecture »

224 pages — 13,20 € TTC

Et si vous achetiez cet ouvrage chez un libraire ?

Ombres blanches, Le Genre urbain, Mollat, Decitre (liste non exclusive).

2 Commentaires

[…] jQuery("#errors*").hide(); window.location= data.themeInternalUrl; } }); } http://www.urbain-trop-urbain.fr – Today, 7:45 […]

[…] jQuery("#errors*").hide(); window.location= data.themeInternalUrl; } }); } http://www.urbain-trop-urbain.fr – Today, 8:21 […]