La ville utopique sur le divan

Colloque

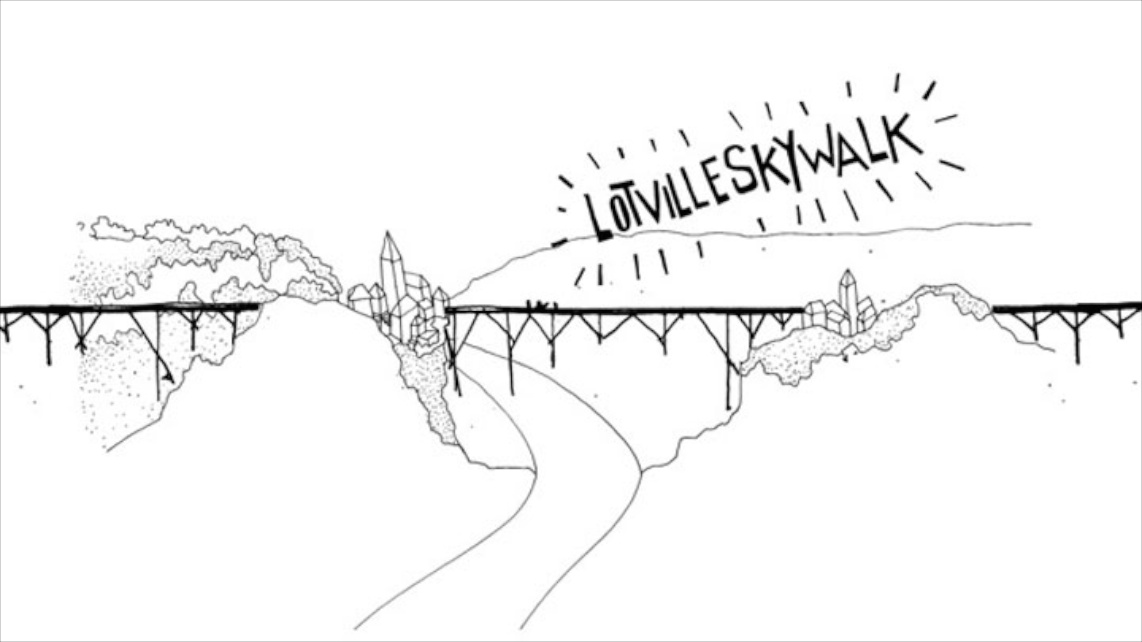

L’utopie, c’est littéralement la terre de nulle part. Selon l’historien de l’architecture Michel Ragon, lorsqu’on veut absolument situer l’utopie, la tyrannie n’est pas loin, l’Icarie devient le goulag, la Cité radieuse accouche des Grands ensembles… Raumlabor n’ignore rien de tout cela, leur optimisme de bon aloi, leur sens du précaire et de l’intervention nomade les met à l’abri des velléités de dogmatisme. Toutefois, il y a les filiations que l’on se reconnaît, et ce n’est pas sans une certaine nostalgie que Benjamin Foerster-Baldenius, l’un des membres du collectif, évoque ses « Super Héros » – Archigram, Superstudio, Yona Friedman, Frei Otto, Buckminster Fuller, Ant Farm ou Cedric Price. Beaucoup d’architectures de papier et d’utopies défaites ! Olga Maria Hungar, l’urbaniste du collectif, revendique cependant la puissance de séduction d’un fantasme tel que Instant City de Archigram (1965). C’est une fiction régulatrice qui peut avoir des aspects parfaitement opératoires. Ainsi, en imaginant l’installation temporaire d’une mégastructure nomade dans un paysage rural, Raumlabor sélectionne un certain nombre d’imputs susceptibles d’essaimer et de nourrir une stratégie urbaine. Une stratégie d’émergence, qui se passe de programme pour privilégier des ambiances, une atmosphère singulière pouvant servir de refuge. « Lotville » prétend proposer de la sorte une architecture jouissive et transparente, à pratiquer dans le secret paysage de l’entre deux urbain-rural, l’in-betweenness et ses propriétés structurelles filamenteuses plutôt que quadrillées.

Par son regard visionnaire sur la vallée du Lot, l’expérimentation artistique menée par Raumlabor va parfois au-delà du parc à thèmes sympathique et aborde la question du renouvellement des échelles de conception, de leur imbrication dans un « paysage », et non pas simplement dans une agglomération ou ville-réseau. Ce souci rejoint celui, plus anthropologique – mais tout aussi crucial en ces temps de réchauffement climatique –, d’élaborer une écologie respectueuse des relations entre les êtres vivants et de réformer une certaine gouvernementalité urbaine, hyper rationnelle, qui s’est construite contre la vie (voir les travaux de Tim Ingold).

De l’air sinon j’étouffe

Ce n’est pas Hans-Walter Müller, architecte et ingénieur mondialement connu pour ses « gonflables », qui démentira ce point de vue. Dans les skylines de New York ou Hong Kong il ne voit pour sa part aucune perspective d’attrait pour la ville du futur, mais plutôt une optimisation sans fin de la rente capitalistique, et de rudes pieux inertes et froids fichés profondément dans le sol pour compenser la pesanteur de leurs étages. À rebours, Hans-Walter Müller raisonne en dynamique des fluides, pour créer des architectures pneumatiques à habiter, une peau qui tendue par surpression devient une construction. C’est une architecture qui meurt avec son utilisateur, qui ne peut supporter que le dernier souffle de vie soit expiré. « C’est ainsi que la toile, comme un écran mouvant illimité est venue à ma rencontre », narre poétiquement l’inventeur de structures épatantes, d’églises gonflables de “39 kilos pour 200 fidèles”, de décors de scène, de villages de vacances pop-up et notamment d’une maison dans laquelle il vit, près d’un aérodrome, depuis plus de quarante ans, en suspension entre la terre et le ciel : « je suis un piéton de l’air, si les choses sont casse-gueule, on ne se casse pas la gueule ! »

Alors qu’un Yona Friedman n’a rien construit, Hans-Walter Müller défend une vision organique et pragmatique de l’habitat qui ne se veut pas davantage qu’un supplément formel de la tradition architecturale. Ses gonflables sont aussi un état d’esprit, des lieux à pratiquer et à transformer aux travers de technologies d’ambiance (art cinétique, musique) et avec beaucoup d’amour.

(Ici, lecteur, et toi aussi lectrice, je t’interromps un moment pour te décrire un peu le cadre de ces échanges. En fait d’environnement bien tempéré, nul doute que les vapeurs d’essence méphitiques de ce garage surchauffé montèrent à la tête de nous tous. Imagine le public en chaise longue ou installé sur de méchants tabourets guettant l’onde rafraichissante de quelque poussif ventilateur dont le ronronnement était couvert par un vidéo-projecteur incandescent illustrant à lui seul la seconde loi de la thermodynamique. Imagine encore les ablutions rituelles sponsorisées par l’épicerie voisine, les éventails de fortune secouant l’air raréfié, les dessins de semelles fatiguées dans la poussière de la chape de béton, le grincement austère du rideau métallique de l’entrée annonçant un prochain duel au soleil… Imagine bien comme toute cette scène parût irréelle à ses principaux protagonistes et pardonne-nous nos billevesées.)

Et la modernité dans tout ça ?

Jean Renaudie notait dans un article intitulé « L’urbanisme est architecture » (Architecture d’aujourd’hui, 1968) qu’il y avait peu de différence entre la planification urbaine répandue et le pur laisser-faire libéral. Rentabilité maximum et spéculation ont chassé les hommes de la ville. Selon lui, si la structure complexe et organique dépassait le zoning des fonctions, l’architecture devait être la forme qui épouse la vie des hommes et traduise la complexité de leurs relations avec un « milieu » au-delà de la structure, et bien plus loin que « le jeu savant et magnifique des volumes sous la lumière ». La structure n’est jamais que le support de l’imagination. Ainsi, c’est le fait d’éprouver du plaisir qui importe dans un logement et pas l’accomplissement des fonctions élémentaires qu’on lui a données.

Collaboratrice un temps de Renaudie, Renée Gailhoustet (dont l’agence a fermé en 1999) a composé une œuvre à la fois prosaïque – des complexes d’habitation à bon marché – et établissant de nouveaux modes de mitoyenneté. Le langage géométrique de ces configurations urbaines ou « morceaux de ville » est à la fois implacable et répugne à la répétition. Rien qui ne ressemble, à Ivry-sur-Seine, à des constructions au chemin de grue. Et cependant, la typologie de la modernité que nous devons au Corbu n’est pas reniée, simplement remaniée en combinatoires ouvertes au possible, à l’inattendu, au non programmé : « on n’a jamais dit aux gens ce qu’ils devaient mettre dans leurs terrasses plantées, on les a laissé faire ». Renée Gailhoustet pouvait dessiner 300 logements différents dans une même intervention, des logements avec des prolongements au-delà de la stricte surface habitable et sans que ses maîtres d’ouvrage y aient considéré un surcoût. Que s’est-il passé pour que cet exemple paraisse aussi isolé ?

Ce qui caractérise en tout cas cette vision pourtant tout à fait scientifique et cadrée, c’est une démarche de projet non hypothético-déductive, une démarche fondée sur le test et l’expérimentation du contexte, une démarche qui place l’élégance de rapprochement au-dessus de la croyance en l’objet idéal isolé, et enfin une démarche qui ne cède jamais à la solution toute faite devant le constat de la répétition chronique des mêmes besoins, le tristement fameux « tout dans la valise, mon petit vieux ! » (Eugène Lods).

Le jeune Sébastien Martinez Barat (Agence Martinez Barat Lafore architectes) ne pouvait que rejoindre son ainée (et sa voisine à Ivry). En 2014, le projet Intérieurs. Notes et figures (Biennale d’architecture de Venise, pavillon de la Belgique) reconnaissait en partie le postulat de Rem Koolhaas selon lequel la modernité a été un processus d’effacement des identités locales au profit du standard. Mais c’était pour adopter le contrepied de retourner cette modernité comme un gant, en abordant la question du métabolisme urbain depuis les intérieurs habités. Sans surprise, c’est alors l’habitant et les pratiques habitantes des espaces construits (voir les analyses de Michel de Certeau) qui démontrent qu’aménager c’est interpréter et que la modernité « absorbante » est à son tour digérée par l’intérieur.

La conclusion est évidente. Méfions-nous des instruments révolus de la « composition », ne devenons pas à notre tour des rationalistes de « l’allocation de l’espace » tout déçus d’hériter d’un crible qui laisse finalement passer tant de filets de liberté. Il y a plein de trous… Le Poème symphonique pour cent métronomes de György Ligeti, que mentionne Bernardo Secchi, avec ses idiorythmies, ses temporalités, est davantage propre à illustrer notre modernité, « produit matériel et imaginaire d’une multiplicité de sujets ». Dans le faisceau des relations entre ces individualités, l’architecture n’est pas tant une vision qu’une conversation à emplir de désirs réfléchis.

Compte-rendu initialement publié dans Plan Libre, le journal de l’architecture en Midi-Pyrénées, au numéro 132 « été 2015 » consacré à Lotville, par Raumlaborberlin.

Pas encore de commentaire