Miroirs de la ville #10 À quoi sert la rénovation urbaine ?

Le mardi matin, Urbain, trop urbain promène un livre le long du Web. Les liens reflètent une veille hebdomadaire diffusée sur TWITTER, mais c’est le livre qui va s’y mirer. Tirer de cet exercice spéculaire un répertoire symbolique, une éthique de la ville, comme le voudrait le genre du miroir ?

> Miroir à partir de Jacques Donzelot, À quoi sert la rénovation urbaine ? (Éditions PUF, 2012).*

En France, le programme national de la rénovation urbaine (PNRU), lancé en 2003 et dont beaucoup de politiques semblent souhaiter la reconduite, a produit une modification évidente du paysage de nos villes, et surtout des « quartiers sensibles ». La rénovation s’est ainsi traduite par un programme de démolition et de reconstruction sans précédent, absorbant tous les budgets de la politique du logement et de la ville au profit d’opérations concentrées sur le bâti. Les barres et les tours de logement HLM qui forment les « grands ensembles » sont abandonnées en 1973 (la circulaire d’Olivier Guichard dénonçant déjà la « ségrégation sociale par l’habitat » !). Alors qu’elles sont pourtant condamnées depuis 30 ans, il a fallu « lever le tabou de la démolition » pour entreprendre de les effacer du paysage urbain. Que s’est-il passé pour que cela devienne une doctrine ?

Les années 1980, mais surtout 1990 sont « marquées par une forte hausse de la mobilité dans le parc HLM : partant d’à peine 10,1% en 1992, elle passe à 12,5% en 1999 » (p.19). Cette évolution traduisant une forte attraction pour la propriété privée et une répulsion inversement proportionnelle pour les grands ensembles, l’accroissement de la vacance des logements s’est doublée d’une paupérisation des occupants du parc social. « En une vingtaine d’années, les pauvres passent donc du statut de “public prioritaire” à celui de “catégorie surreprésentée”. Ainsi naquit la question de la mixité sociale » (pp.28-29).

Aussi spectaculaire soit-elle, la rénovation urbaine jouit d’un succès d’estime singulier car si elle se traduit par des changements physiques indéniables aucune enquête n’a démontré sa réussite sur le plan social. Bien au contraire ! Le maître mot de « mixité sociale », qui lui a servi d’étendard, est plutôt un paravent idéologique. Quelles pourraient être en effet les voies de « mixité » envisageables, en termes d’urbanisme et de logement, alors que la tendance diagnostiquée par certains analystes de la ville est celle d’un clivage entre trois rythmes urbains (gentrification de la ville-centre, relégation des grands ensembles, périurbanisation pavillonnaire) ? Nous faisons référence au scénario de Jacques Donzelot lui-même, celui de « la ville à trois vitesses » : relégation, périurbanisation, gentrification. Trois formes d’entre-soi résidentiel répondent à ces mouvements : l’entre-soi contraint, l’entre-soi protecteur (urbanisme en boucle de certains lotissements, traduisant bien la demande de protection), l’entre-soi sélectif (« la gentrification est ce processus qui permet de jouir des avantages de la ville sans avoir à en redouter les inconvénients », écrivait Jacques Donzelot).

Confronté à la concurrence du privé du fait d’une désynchronisation entre l’approche sociale du logement (par les politiques), les conduites sociales à l’égard du logement (par les populations) et les actions de financement, de production et de promotion d’une offre de logement (par les professionnels), les bailleurs sociaux se sont efforcés de répondre aux sirènes de l’efficacité et de la performance, tout en répudiant l’équation univoque HLM = logement social (nombre de SA HLM changent d’ailleurs de nom, sans parler de leur organisme fédérateur, devenu l’Union sociale pour l’habitat). Ce qui était une tentative de maîtrise du « peuplement » au travers d’une diversification des « produits » locatifs a pris avec la rénovation urbaine une dimension plus clairement dominée par la démolition du patrimoine bâti vieillissant et le déplacement/relogement des « populations » pauvres. La mixité sociale comme « norme d’action publique » allait permettre l’enrôlement de tous les acteurs dans le mécanisme administratif de l’agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU, à laquelle est confiée une bonne partie de la collecte du 1% logement), avec comme solution unique l’éradication de l’héritage bâti des Trente Glorieuses au profit d’un panachage fonctionnel et social par la reconstruction « à échelle humaine »…

« Avec la mixité, on est au plus près d’une vision durkheimienne sur les bonnes conditions de la solidarité organique, la dispersion des habitants dans des univers mélangés assurant idéalement la primauté de modes de vie partagés sur les identités particulières toujours menaçantes pour le “vivre ensemble”. » (p.148)

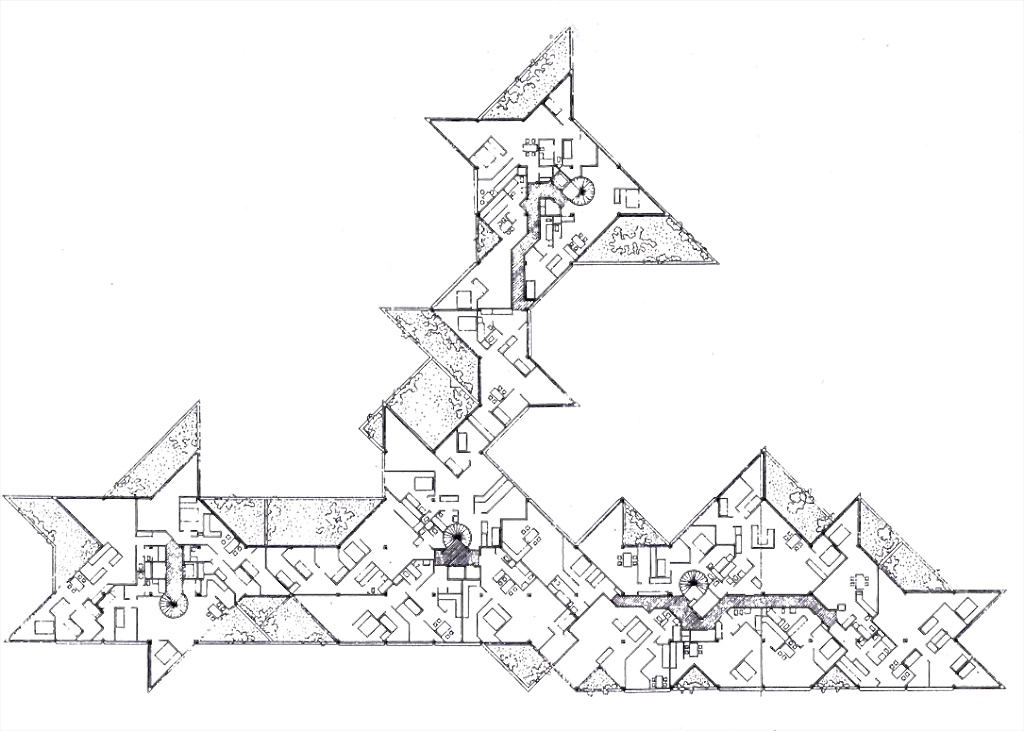

Ce faisant, les bailleurs sociaux, le plus souvent malgré eux, ont pris quelque distance avec le fameux mot d’ordre d’Eugène Claudius-Petit. « Transformer l’habitat en véritable service public » : répondant à cet appel d’un ouvrier ébéniste devenu ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme, Le Corbusier et le courant des CIAM, mais aussi Perret et ses élèves ont redoublé d’inventivité, tant dans les principes de construction que dans la réponse économique à la demande. Il n’y a pas que Le Corbusier qui mettait de la couleur dans des barres, et le logement social ne se réduit pas non plus à l’échec malheureux d’un Candilis dont on a entravé le projet, ni davantage aux réussites des étoiles de Jean Renaudie. Son histoire est complexe et contrastée, encore même aujourd’hui, bien heureusement.

Au centre de l’ouvrage collectif dirigé par Donzelot vient la contribution de Renaud Epstein qui étudie de près et de façon très convaincante le fonctionnement de l’ANRU. On y lit le discours si peu contrasté des acteurs de la rénovation urbaine contre les caractéristiques urbaines héritées du mouvement moderne :

« Le fait que la solution d’hier soit désormais considérée comme une vaste erreur collective à l’origine des problèmes d’aujourd’hui n’empêche pas que la politique de rénovation urbaine partage de nombreux points communs avec les politiques qui ont donné naissance aux grands ensembles. Dans un cas comme dans l’autre, la pratique aménageuse s’appuie sur l’idée — aussi ancienne que l’urbanisme — suivant laquelle l’intervention sur le cadre bâti pourrait transformer les individus et la société. Les quartiers de grands ensembles des années 1960 incarnant l’utopie urbanistique d’une dissolution de la question sociale dans l’urbain, on aurait pu penser qu’ils allaient servir de force de rappel, incitant les maires, les bailleurs sociaux, les urbanistes et les aménageurs à faire preuve de circonspection fasse aux promesses de la rénovation urbaine. Bien au contraire, ceux-ci se sont engagés comme un seul homme dans la démolition des grands ensembles avec un enthousiasme qui n’est pas sans rappeler celui de leurs prédécesseurs au moment de leur érection. » (p.59)

Le management vertical (top-down), de l’agence en direction des Villes dont elle met les projets en concurrence a eu pour effet de placer l’accent sur l’urbain au détriment des autres composantes de la politique de la ville, notamment sociales. Les inégalités territoriales n’ont pas été modifiées par ce design institutionnel privilégiant dans son tableau de financement les transformations « visibles » du cadre de vie sur toute autre considération. Dans la posture triomphale de la rénovation urbaine les réalisations ont ainsi illusoirement passé pour des résultats, abandonnant les banlieues et les collectivités qui en ont la responsabilité à la recherche d’une politique introuvable.

On use et abuse à tort de la célèbre phrase de Charles Jenks dans The Language of Post-Modern Architecture à propos de la démolition de Pruitt–Igoe, le 16 mars 1972 à 15h : « le jour où l’architecture moderne est morte ». Il faudra s’interroger un jour sur la façon dont la spectaculaire destruction de ces barres à Saint-Louis sert d’arrière-fond, ici comme ailleurs, aux sanctions de la politique du logement énoncées dans le cadre de la rénovation urbaine. Sur un tout autre registre, prétendument utopique, les alternatives architecturales aux grands ensembles sont aussi suspectes. Comment ne pas voir que l’imaginaire d’une architecture collective sans domicile fixe, de gratte-ciel en meute nomade contre les logements embarrés, est porteur d’une sourde apologie de la destruction et de la conflictualité ?

Il semble que les grands perdants de cette imagerie de la destruction et de la solidarité organique sont les habitants de ces « zones urbaines sensibles ». Ce sont leurs vies, leurs désirs et leurs pratiques qu’on oublie. Pourtant, lorsque Highrise, par la réalisatrice canadienne Katerina Cizek, interroge les périphéries urbaines, c’est comme un Web-monde en tours qui nous apparaît. Les grands immeubles de logement relèvent d’une mémoire vivante qu’il ne s’agit pas tant de patrimonialiser que d’écouter pour ce qu’elle est, à savoir en tant que vitalité d’expression où existe aussi la ville.

>> Suivez Urbain, trop urbain sur Twitter et essayez de deviner ce que sera le prochain miroir de la ville !

À quoi sert la rénovation urbaine ?

Jacques Donzelot (dir.)

Date de parution : 18/01/2012

Éditions PUF, collection « La ville en débat »

232 pages — 12 € TTC

Et si vous achetiez cet ouvrage chez un libraire ?

Ombres blanches, Le Genre urbain, Mollat, Decitre (liste non exclusive).

*

3 Commentaires

[…] — Miroirs de la ville #10 À quoi sert la rénovation urbaine ? (post-it […]

[…] On use et abuse à tort de la célèbre phrase de Charles Jenks dans “The Language of Post-Modern Architecture” à propos de la démolition de Pruitt–Igoe, le 16 mars 1972 à 15h: «le jour où l’architecture moderne est morte». […]

[…] On use et abuse à tort de la célèbre phrase de Charles Jenks dans “The Language of Post-Modern Architecture” à propos de la démolition de Pruitt–Igoe, le 16 mars 1972 à 15h: «le jour où l’architecture moderne est morte». […]